キャンペーンに撮影に舞台挨拶に…飛び回った宣伝部時代

僕が映画業界に足を踏み入れたのは1984年。元号でいうと昭和59年のこと――。

9月に京橋のフィルムセンターで火災が発生して貴重なフィルム類が灰塵と帰したが、まだまだ“洋画が元気だった時代”で、僕が働き始めた日本ヘラルド映画も元気がよかった。

新入社員として宣伝部に配属された僕は、毎日毎日が目の回る忙しさだったが、楽しく充実した日々を過ごしていた。――たとえば、昨日は新作スプラッタ映画『死霊のはらわた』(1981)の宣伝のためにゾンビの格好をして日テレに出演、今日は『生徒諸君!』(1984)の舞台挨拶で映画初主演の小泉今日子をヤクルトホールの楽屋から舞台まで案内し、明日は御殿場へ行ってヘラルド製作で黒澤明監督が撮影中の『乱』(1985)にエキストラとして出演、来週は(結果大コケした)香港映画『皇帝密使』(1984)のキャンペーンで来日させた“ジョーズ”ことリチャード・キールを『笑っていいとも!』に出演させるために新宿ALTAへ連れていく、という具合。

元気のいい映画会社には、毎日、多くのジャーナリストや評論家、新聞記者が集まってワイワイガヤガヤ、賑やかだったものだが、当時のヘラルドがあった新橋駅前ビル1号館の社屋では、試写室の目の前が宣伝部で応接スペースがあったから、試写を終えて出てきた人たちがコーヒーを飲みながら宣伝部員と語り合うサロンのような雰囲気があった。

その中に、しょっちゅういりびたっているふたりの編集者がいた。ひとりは情報誌「シティロード」のSさん、そしてもうひとりが「ロードショー」のKさんだった。実はこのふたり、宣伝部では両方ともウディ・アレンに似ていると評判だった。

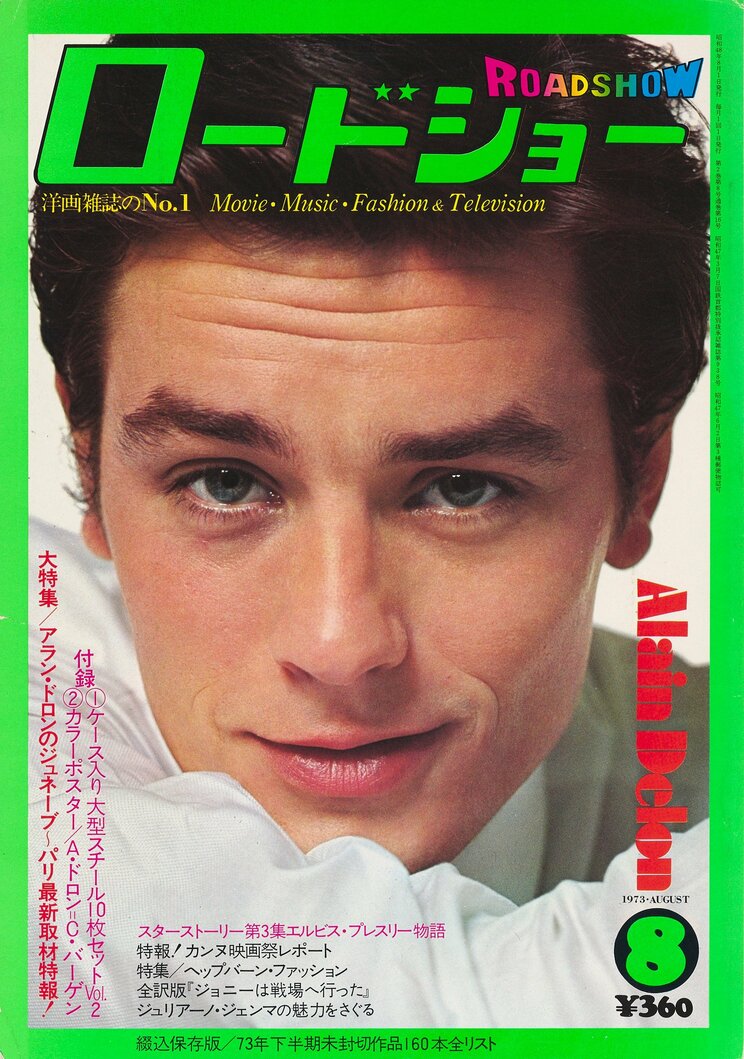

僕にとって「ロードショー」は特別な雑誌だった。1973年に洋画ファン雑誌として初めて男優のアラン・ドロンを表紙にした号を買った辺りが最初だったと思うが、僕が小学生高学年から中学生の頃(1973~1977年)には、ほぼ毎号、「ロードショー」と、愛宕書房から出ていた判型の小さな「ジュニア洋画ファン」を購入していた。

©ロードショー1973年8月号/集英社

もちろん、雑誌を買うだけでなく、その頃からもう洋画一辺倒で新作を浴びるように見ていて(父親が民放ラジオ局にいたので試写状をくれたし、テアトル東京支配人が知り合いでテアトル系劇場のチケットをもらっていた)、また火事になる前のフィルムセンターで古い映画もたくさん見ていた(祖父が近代美術館運営委員だったのでこちらもタダ券をもらっていた)。

高校生になると、芳賀書店が1977年に刊行した「映画宝庫」を愛読し、時には背伸びして「キネマ旬報」や「映画芸術」の新しい号を買ったりもしたが、むしろ古本屋で1950年代くらいの「映画之友」や「スクリーン」を買ってきて、古い時代の洋画についての知識をスポンジのように吸収していた。新作映画の情報は「シティロード」や「ぴあ」でチェックしていた。

だから、ヘラルドに入り、自分にとっての洋画との触れ合いの原点でもあった「ロードショー」や「シティロード」の編集者たちと毎日のように顔を合わせるのは、自分もやっとそのコミュニティの一員になれたという素直な喜びがあったのだ。