自国経済を信じても、子どもは海外に行かせる

ここで香港という鏡を差し込むと、状況は一段と明瞭になる。

返還前の香港が誇っていたのは、感情としての自由ではなく、自由が制度として機能し、資本と言葉が動き、将来の見通しが立つという仕組みそのものだった。

返還後、香港人は中国を愛したわけでも、全面的に受け入れたわけでもない。反抗すれば摩耗し、迎合すれば吸収されるなら、距離を保ち、出口を複線化する。

その結果、子供をインターナショナルスクールに通わせ、海外への進路を確保し、親は中国で稼ぎ、子は中国に人生をけ懸けないという分業が成立した。

いま中国の都市中間層や富裕層が、経済への自信を口にしながら、子供の進路は留学前提で設計するのは、価値観の揺らぎではない。合理性の問題である。

この「香港的合理」は、大陸にも静かに浸透しつつある。表では忠誠を示し、裏では分散する。声を荒げず、制度の内側で生き延びる。若者が街から姿を消しても、大規模な抗議が起きないのは、不満がないからではない。変えられないと理解しているからだ。

可処分所得の減少と将来不安という家計の現実

この空気を象徴的に可視化したのが、ジャック・マーの存在だった。2020年の中国政府に対する批判的発言以降、彼は一度表舞台から完全に退いていた。

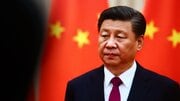

その間も様々な憶測が飛び交っていたが、今年の2月に突如、習近平の前に並ぶ企業家の一人として表舞台に姿を現した。それは屈服でも復権でもない。体制による回収である。

反抗は許されないが、忠誠を示せば席は残る。その無言のルールが示された瞬間、若者は悟る。声を上げれば消える。出て行けば戻れない。残るなら、最適化するしかない。

内向きの不満と不安が蓄積するほど、統治は外向きの物語を必要とする。しかし、政治的な物語がいかに語られようとも、可処分所得の減少と将来不安という家計の現実は覆せない。国家が外を向いて語るほど、個人は静かに外へ出口を求める。

繰り返すが、中国の若者が職につかないのではない。中国という国家モデルが、若者を吸収できなくなったのである。

その結果として、優秀な人材は国外へ流れ、国内には雇用を生まない経済と、希望を先送りする世代だけが残る。これは危機の始まりではない。すでに進行している逆回転の一断面であり、その静けさこそが、最も危うい兆候なのである。

文/木戸次郎 写真/shutterstock