後悔の多くは「バタバタ入居」が原因

老人ホームに関する「後悔」として多いのは、「思っていたよりも費用がかかる」「思っていたよりも掃除やシーツの交換の頻度が少ない」「思っていたよりも職員が少ない」などです。

こうした後悔が生まれる原因は、「入居契約書を読み込まずに入居を決めてしまう」ことにほかなりません。「急に倒れて入院→身体機能が低下→退院→自宅での生活が難しい→バタバタと入居」という経緯をたどる人が多いことの表れとも言えます。

例えば、老人ホームのパンフレットに「食事代月額4万円」と書いてあったとしても、体調が悪くて部屋まで運んでもらった場合や、体調に応じてメニューを変更した場合などは、プラスアルファの費用がかかることが大半です。

特別なサービスを受けたときは、そのたびに費用が加算されるわけです。掃除やシーツの交換の頻度は、公的な介護施設である特別養護老人ホームの場合、平均して週に1回程度。掃除は週に1〜2回程度です。

老人ホームは一般的に24時間4交替のシフト制で動いています。たいていは食事の時間に多くの人員を配置し、夜中は限られた人数で介護サービスにあたっています。夜勤がほぼひとりという施設もあります。そうした施設で深夜に入居者の容態の急変があったときなどは、たったひとりの職員が救急搬送に付き添うわけにはいきませんから、家族や応援スタッフを呼ぶことになります。

比較検討する余裕があるうちに老人ホームの実情をよく下調べし、契約書にどんなことが記載されているかを把握しておくことで、さまざまなトラブルや行き違いを回避できます。成り行き任せにしたがための「バタバタ入居」ほど選択肢が少なくなる、もしくは一択になりがちで、自分が望む暮らしが遠ざかってしまいます。そうした理由から、老人ホーム選びにおいても早めの選択がカギとなるのです。

一方で、最近は「子どもたちに迷惑をかけたくない」と、介護が必要になる前に親御さん自身で民間のサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)を探されるケースも増えています。ラグジュアリー感を売りにしたサ高住もあり、「終の住処」としての期待度が高まっているぶん、入居される方と介護事業者との間で「最期まで」の捉え方に乖離を感じることも増えています。というのも、介護度が重度になった場合は解約と途中退去を原則としている施設もあり、それがもとでトラブルになるケースがあるからです。

厚生労働省の調査(*1)によると、サ高住で実際に看取りまで行っている割合は、「実施している」が25.3%、「実績はないが対応可能」が32.7%、「実施していない」が30.8%(無回答が11.2%)です。医療依存度が高まった場合には別の施設や病院に移ることになる施設もあるため、「最期までいられるのか」「看取りの体制があるのか」をしっかり確認したうえでの選択を心がけましょう。

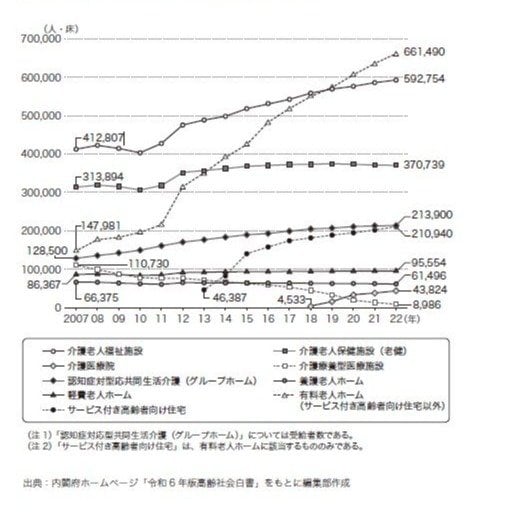

なお、厚生労働省の調査(*2)によると、介護施設などの定員数は年々増加傾向にあり、施設別に見ると、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、有料老人ホーム、サ高住の定員数が顕著に伸びています。

高齢になれば誰しも介護が必要な生活になる可能性があります。要介護になって入居するならどんな施設が理想的なのか。自分の求める老人ホームについて、親子で意見を交換することから始めてみましょう。

*1 厚生労働省 サービス付き高齢者向け住宅の現状

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000018673.pdf

*2 厚生労働省 令和5年介護サービス施設・事業所調査の概況

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/service23/dl/kekka-gaiyou_1.pdf

文/吉田肇