AI時代に求められる自ら学び続ける力

老いも若きも、まずは〝平均点の人生〞という幻想から解き放たれることが重要だ。かつて「1億総中流社会」と呼ばれた時代には、幸せのテンプレートのようなモデルケースが存在していた。しかし現在では、いわゆる「標準的な人生」、つまり昭和型の「伝統的ライフコース」をなぞること自体が、かえって重いコストを伴う時代になっている。

学業に励み、良い大学に入り、安定した正社員の職に就く。30歳前後で結婚し、子どもを持ち、妻は家庭に、夫は職場に│。そしてそのまま65歳で定年を迎え、悠々自適な引退生活を送る。こうした人生設計は、今や「常識」ではなく、「希少種」に近い。

そもそも「平均点」とは、誰もが取れるものではないことはすでに見てきた通りだ。むしろ、そうしたモデルになんとか自分を当てはめようと努力し続けること自体が、多くの人にとって報われない徒労になりかねない時代である。

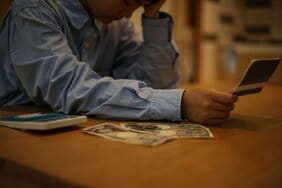

現実には努力しても届かない人が大多数であり、届いたとしても、それを維持し続けるのはさらに困難だ。労力やコストを注ぎ込むべき場所を、私たちは間違えてはいないだろうか。

だからといって、私が『希望格差社会、それから』で述べたように、推し活などバーチャルなものだけに努力を注ぐのも良いとは思えない。

だからこそこれから社会に出る若者たち、あるいは今まさに働いている現役世代には、声を大にして伝えたい。「家族」はもちろん、「企業」も人生の依存先にしないことが大切だと。

「正社員になれば一生安泰」「会社が育ててくれる」「定年まで勤め上げれば安心」│こうした考え方は、すでに過去の遺物となりつつある。たとえ安定した職に就いていたとしても、それを失う可能性はかつてよりもずっと高くなっている。「就職=ゴール」ではない。企業に頼らず、「一個人」としてどう生きるか。その視点を持ったキャリア形成が必要だ。

もちろん、「企業に就職するな」ということではない。そうではなく、「来年にはこの会社を離れているかもしれない」という意識で、自分のスキルや知識をアップデートし続けてほしい。もしかしたら結果的に一つの企業に勤め続けるかもしれないが、学び続ける社員とそうでない社員の能力の差はどんどん開いていくはずだ。