エコーチェンバーが生み出す「分断」

アテンション・エコノミー環境*1におけるアルゴリズムは、単に「誰もが共通にアテンションを払いたくなる情報」を選別・配信するだけでなく、「個々のユーザーそれぞれがアテンションを払うであろう情報」を選別・配信するための最適化にも活用される。

インターネットが普及期に入った2000年代、法学者のキャス・サンスティーンは、インターネット事業者のアルゴリズムが、過剰な情報量を調整しようとした結果として、情報がユーザーごとに選別され「カスタマイズ」されることの弊害を指摘した*2。

情報オーバーロードによって過剰な選択肢、過剰な話題、過剰な意見、そして過剰な声による不協和音が起これば、人間は自分の意見や好みに近いものだけを選択したいと考えるようになる。そのようなユーザーの要望に沿うかたちで、アルゴリズムはユーザーごとに必要な情報をカスタマイズするようになっていく。

さらに、自分の意見や好みに近いものだけを信じようとする確証バイアスなどの心理傾向が重なることによって、この弊害は拡大する。

ユーザーはプラットフォームがフィルタリングした好ましい結果のみに選択的に接触し続け、また似たような意見をもつグループ内での情報交換を重ねることで、徐々に同じ方向の極端な意見にシフトしてしまう。

サンスティーンはこのような意見の分極化につながる情報交換のプロセスを「サイバー・カスケード」とよび、ある特定の意見が確証なく広がってしまう危険なメカニズムであると指摘した。

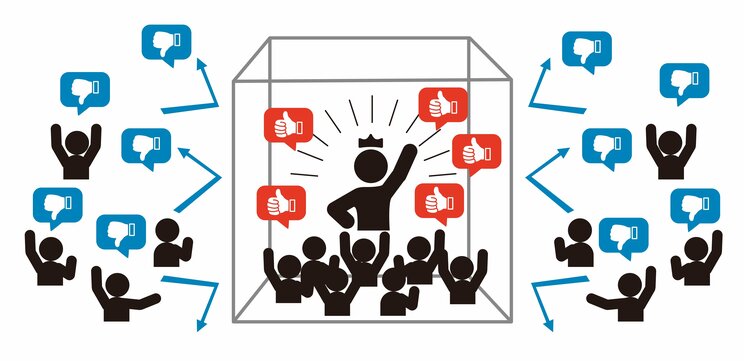

このようなメカニズムによって異なる意見や好みをもつ複数のグループに分極化されたコミュニケーション空間は、似たもの同士が相互に響き合って小部屋に閉じこもる様子から「エコーチェンバー」ともよばれ、現代のプラットフォーム上で異なる意見をもつグループが相互に「分断」し、他の意見の存在がみえなくなってしまう現象として問題となっている。

当然ながら、エコーチェンバーのメカニズムはSNSなどのプラットフォームのアルゴリズムと密接に関係している。Xやインスタグラムなどのタイムラインのアルゴリズムでは、先述のとおり、ユーザーの過去の行動履歴(どの投稿に「いいね」したか、どのアカウントをフォローしているか、どのコンテンツをシェアしたかなど)を分析し、個々のユーザーごとにアテンションを向けそうな投稿を優先的に表示するように設計されている。