短編小説で視点の実験を

加藤 北方さんのお話を聞いていて、わかるというのはおこがましいですが、共感するところがいつもあります。僕は小説を書き始めた頃、意識的にキャラクターを書き分けようとしていたんですが、その頃はうまく書き分けられなくて、無理にそうしなくなってからのほうが「キャラクターが立ってますね」と言われるようになりました。

北方 加藤さんの『なれのはて』がどうしてあれだけ長い小説になったのかを、読みながら考えたんですよ。それは『オルタネート』のときにも感じたんだけど、加藤さんの書く姿勢っていうのかな。それは何かっていうと、何でも書こうとする姿勢なんです。

加藤 そうですね。そういう癖はあるかもしれません。

北方 何でも書こうとする。つまりべた塗りなんです。『オルタネート』には明確にそれがあった。だから、べた塗りをやめて、書くことと書かないことのメリハリをつければ、よりスピード感のある面白い物語になったんじゃないか、惜しいなと思ったんです。『なれのはて』だって、もっと面白い小説になったと思う。たとえば、ミステリーにしようとせずに、土崎の空襲を中心にイメージを立ち上げるようなこともできたんじゃないかと思うんですよね。

加藤 僕自身が欲しがりというか、もっと面白くしたいといろいろな要素を盛り込みたくなるんですよね。味が濃くなってしまうというか、もっともっとと書きたくなってしまうんです。

北方 わかりますよ。柴田錬三郎さんが言っていたんだけど、「江戸時代に、芝大門から浜離宮まで駕籠に乗ったら何が見える?」って。道幅がどれぐらいで、どれぐらいの数の人が、どんな格好で歩いているのか。駕籠に乗っているのはどれぐらいの時間で駕籠賃がいくらか。柴錬さんは「俺はそれ、全部知ってる。でも書かない」って言うんですよ。

現代小説で、タクシーに乗って芝大門から浜離宮まで行くとしたら、道幅がどれぐらいだとか、何が見えるかなんて、いちいち書かないでしょう。作家は知ってればいいんだ、ということなんです。知っていて、書かないほうがいい。

加藤 なるほど。普通は調べたら書きたくなってしまいますよね。

北方 書きたくなるけど、それをどれだけ書かないか。

加藤 わかります。『なれのはて』では初めて史実を調べて書いたんです。これは記録じゃなくて小説なんだと頭ではわかっていたんですけど、やっぱり調べたことをついつい書きたくなっちゃうんですね。ここは書く、ここは書かない、という感覚がまだ摑み切れていないのかもしれない。

北方 でもね、今度の『ミアキス・シンフォニー』を読んで、これはべた塗りじゃないぞ、と思いました。とくに第三話の「シンボル」。ある料理人が死んで、その弟子と、師匠と付き合いのあった女優と、それからもう一人若い女の子とで蕪蒸しを食べる場面がとくに素晴らしかった。加藤さん、一皮も二皮もむけたなと思いました。

それはどういうことかというと、何の変哲もない料理一つに、そこに居合わせた全員の人生が浮かび上がっているんですよ。蕪蒸しをメニューに入れるとか入れないとか、そういう会話を含めて、登場人物それぞれの生き方、考え方が表れている。小説ってこういうふうに人生を書けるんですよ。この場面を読んだときに、ああ、この人は書けるんだと。こういう書き方ができる作家なんだと思いました。筆で、すうっと書いたような心地よさがありました。いいものを読んだなと思いましたね。

マガジンハウス

定価 1980円(税込)

ぬいぐるみに本音を吐露する少女、気軽に付き合う相手を変える青年、生真面目な大学教員、何かありそうな料理人……。様々な登場人物が交錯する、「愛」とは何かを問う連作短編集。

加藤 ありがとうございます。『オルタネート』や『なれのはて』のときは、まだ肩に力が入っていたのかもしれないですね。

北方 『ミアキス・シンフォニー』はうまく力が抜けていましたね。なぜ一話ごとに上手くなっているのかはよくわからなかった。よくわからないけれど、加藤さんが時間をかけて自分を変貌させていったんじゃないかと感じました。

加藤 これから迷ったらその部分を読み返すようにします。

北方 だから短編を書くことですよ。短編で研ぎ澄ます。これは書くべきことなのか、書かなくていいことなのかを短編で研ぎ澄ましてから、長編を書くといいと思いますね。

――『ミアキス・シンフォニー』では、西倉まりなという人物の印象が最初の登場時点からどんどん変わり、様々な一面を見せていくのが面白かったです。書き始めた当初から、そのような想定をしていたんでしょうか。

加藤 想定していなかったですね。書きながらそうなっていった感じです。

北方 それが生きてるってことですよ。小説のなかで人物が生きるってそういうことだろうと思いますね。最初から最後まで存在感があって、印象が変わらない人もいていい。『ミアキス・シンフォニー』では、女優の波定テツ子という人物がそうですね。それはそれでまた大変なことです。だからこの作品は注目すべき作品だと思う。

加藤 うれしいです。

北方 ただ、短編集として考えたら、最後はもっとすこんと終わってもよかったんじゃないかとは思いましたけどね。

加藤 登場人物がつながっていく話なので、最後に何か大きな出来事があったほうがいいかなと思ったんですよね。ちょっと新しいことをやってみたいなとか、失敗してもなんか試してみたいという気持ちがあるんです。

北方 短編は失敗してもいいんですよ。次は視野を狭く書いてみるといいと思う。狭く書くことで出てくる広さがある。この作品でいえば、一つの短編を複数の人物の視点で書いているけれど、一人に絞って書いてみる。

加藤 一人称って難しいですよね。一人の視点で書けることには限りがあるから、窮屈に感じてしまいます。僕が最初に書いた『ピンクとグレー』が一人称だったんですが、主要人物の三人を書き分けるのに苦労しました。それで、その後の小説では書き分ける練習をしようと思って、登場人物を増やすようになったんです。そうしたら、逆に登場人物を絞ることが難しくなってしまって。

北方 ああ、だから『ミアキス・シンフォニー』は視点人物がどんどん変わるんですね。

加藤 そうなんです。なので、登場人物を増やすのはこれでいったん終わりにして、次は狭い話を書いてみようと思っています。

北方 一人称だけで書くのはたしかに難しいですよ。でも、一人称で書くことで狭まるものと、かえって広がるものがある。そのなかに小説の本質があると思うな。描写の本質と言ってもいいかもしれない。

視点の研究、視点の訓練のつもりで短編をたくさん書くといいですよ。小説を書くときには絶えず視点を考えなくてはならないけれど、長編ではなかなか実験はしづらい。登場人物が多いということもあるし、書かなくてはならないこともたくさんあるから。だから、短編で視点の実験をしてみればいいんですよ。

加藤 視点の実験、ですか。

北方 私がやったことがあるのは、全体を二部に分けて、第一部が三人称、第二部が一人称で、同じ主人公の話を書いてみようという実験です。

まず三人称。男が一人、バーに入ってくる。バーテンダーとのやりとり。そこでちょっと荒っぽいことがあって、警官が「大人しくしろ、田中」と取り押さえる。そこで初めて男が田中という名前だとわかる。そこで男はバーから退場して物語からいなくなる。その後に残されたバーテンダーと常連客の女の会話で終わる。そんな感じの三人称視点の短編をいくつか書いて、それが第一部。

第二部で、今度はその田中という男の一人称だけで少し長めの短編を三つ書いた。『棒の哀しみ』っていう短編集なんだけど、意識的に視点の実験をやってみた作品です。

加藤 面白そうですね。読んでみます。

三年後にまた対談を

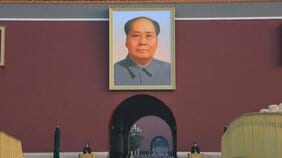

――北方さんは『森羅記』の第二巻、第三巻となる物語を「小説すばる」に書き続けていらっしゃいますが、加藤さんは次の作品はもう書かれているんですか。

加藤 そろそろ長編に取りかかろうと思っています。今日は短編を書けって言われてしまいましたけど。でも短編もちょこちょこ書いてはいるんです。

北方 でも、よく書いていますよね。芸能活動もしている忙しさのなかで。

加藤 忙しい、時間がない、と思っても、無性に書きたくなるんです。

北方 すごくいいことだと思いますよ。

加藤 ただ、長編小説を書いていると、途中でしんどくなって、別の作品を書きたくなるんですよね。だから、この作品が終わったら、次にあれを書くんだと思って書くんです。北方さんのように大長編小説を書くかたに訊くのもなんですが、長い作品を書いていて、途中で飽きたりはしないですか。

北方 飽きないですね、まったく。常にこの続きを書きたいという感じがあるんです。だから、書くことが生きることなんですよ。書くことをやめたら死ぬだろうね。

加藤 僕、北方さんが出演されていた「情熱大陸」を見て、すごく励まされたんですよ。この対談のお話をいただいて、録画を見返したんですが、改めて小説家に大事なのは継続だと思いました。継続できるかどうかが小説家の才能なんだと。

北方 加藤さんは継続しているからすごいと思いますよ。

加藤 作家の先輩がたみんなに、書き続けろ、書き続けろって言っていただけるのがうれしくて。

北方 作家はみんな書き続けるしかないと思っていますよ。継続した結果があるだけだから。三年後にもう一回、加藤さんと対談したいな。それまでに何を書いているかですよ。

加藤 プレッシャーですね(笑)。がんばります。

北方 蕪蒸しですよ。皿の上の蕪蒸しそれ自体は何でもないものだけれど、あの小説のなかにあることで人生を象徴する。おそらくそれは、書こうとしたというよりも、書けてしまったものなんでしょう。でも実は、書けてしまったものこそが小説なんですよ。

「小説すばる」2025年10月号転載