1リーグ制の危機は去っても…

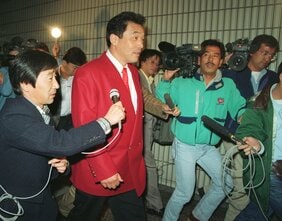

2005年シーズン、宮本慎也はイラついていた。この前年、古田敦也率いるプロ野球選手会は、一方的に通達された近鉄とオリックスの合併に対して抗議し、日本プロ野球界初のストライキを完遂させていた。

すでに、コミッショナーやオーナー側は、この合併を端緒とする1リーグ制8球団という球団減のシナリオを描いており、流れはもはや止められないと言われた中でのスト決行であった。

しかし、世論はこれに圧倒的な支持を示した。結果、近鉄を残すことはできなかったが、楽天の参入によって2リーグ制は堅持され、パイの縮小は避けられた。

「しかし……」と宮本は思っていた。

「重要なのはここからではないのか」

同じチームの後輩として宮本は古田の苦労を目の当たりにしていた。ストライキも、古田自らが率先してというよりも磯部公一ら当該球団近鉄の強硬な選手たちの熱意に押されて決行した。

現役の選手としてヤクルトの扇の要の役割を果たしながら、シーズン中にスト権を獲得し、矢面に立って差配したのである。

宮本自身も球団減を前提とした合併には大きな不信感があった。

「シンプルな話ですけど、まず職場としての球団がなくなれば、プロになれる選手の数も減っていくじゃないですか。マーケットも小さくなるし、引退してからの仕事も減少する。

経営者側は、縮小することでむしろ発展するという詭弁を弄していましたが、競技人口も減るから、野球と言う競技自体が衰退していくのは目に見えていました。僕はデメリットしかないと思っていました」

2004年は選手会の蜂起によって12球団2リーグ制を死守したが、これはいわば防戦であり、ここから選手の待遇改善に本格的に着手していかないといけない。

「まだまだ決して良いとは言えない環境にあった中では次の舵取りが大切で、やり方を間違えるとせっかく支持してくれたファンを敵に回す恐れもあると思ったんです。『結局、ファンのためと言いながら、ただお前らの権利を取りにいってるだけじゃないか』と言われたらそれまでじゃないですか」

ストライキを支持したファンの熱量が大きかった分、次に掲げる要求が、ファン不在の選手のエゴに過ぎないと判断されれば、そのバックラッシュは大きなダメージとなる。

ストライキの成功の背景にあったのは、「プロ野球は市民の公共財であり、単に赤字になったという企業側の都合だけで安易に球団を消滅させて良いものではない」という大義であった。

それゆえに職域を侵される当事者である選手たちが立ち上がることに反対するファンはほとんどいなかった。しかし、これから、FA取得期間の短縮など、選手会が取り組むべき課題は、突き詰めていけばこの大義と相反する可能性もある。

曰く「プロ野球界という公的な職場に就職したのだから、そこで満足すべきであり、育ててもらったチームからの移籍を早急に考えるのは、それまで応援してくれたファンに対する裏切りではないか」という言説も根強くある。

重要な次の一手を間違えては、せっかく培われた選手会に対する理解がオセロゲームよろしく反転してしまう。そんな状況の中、この年に任期が切れる古田の後任がまだ決まっていなかった。