オーナーたちの横暴に立ちあがった古田

「合併? 合併って何や? 身売りやないんか」

2004年6月13日、「近鉄とオリックスの本社が球団合併交渉を始めている」という日本経済新聞のスクープを目にしたときの古田敦也の驚きであった。

過去、南海ホークスや阪急ブレーブスがそれぞれ球団を売却した事例は記憶に新しいが、なぜ買収ではなくて合併を狙ったのか。

買収の場合は30億円という加盟料が必要であったが、合併ならば無償で済む。いわば経営的な発想である。しかし、合併は12球団のうちの一つが消滅することを意味する。ここでの球団減は、2リーグ制から1リーグ制へ移行する流れを意味していた。

当時は1試合1億円と言われた巨人戦の放映権料を目当てにパ・リーグのオーナーもリーグの統合に積極的であり、取り分を考えて8球団までに減少させるべきだと主張するオーナーもいた。

しかし、球団が一つ消滅すれば、その時点で70人ほどの支配下選手が仕事を失う。古田は事態を飲み込むと、選手会長として即座に動いた。NPBに説明を求めたのである。

「仮に8球団という話になると、3分の1の人間が首を切られるわけですから、それを『しょうがないですね』と言っていたら、労働組合の意義がないので、これは看過できない。

もう一つは、1リーグになったら、本当にこのプロ野球が繁栄するのかというところに疑問があったんです。エンタメとしてコンテンツを急激に減らすのは、その業態自体がもうポシャってしまう可能性が十分あるわけです。

減少させるなら、せめて1年間くらいはその動きを凍結させてファンの方にも説明する義務がある。それなのに親会社の都合で『もう赤字が多いからやめます。うちは無くなるけど、今度は違うチームを応援してね』と言われても、それはファンも納得できないし、そんなことやっていたら、球界なんて終わってしまいますよ」

古田が立ち上がったのは、組合として選手を守るという大義、そして球界の未来を見据えての知見だった。

あれから21年経った今振り返ると、どちらも真っ当な見識である。しかし、当時、経営者側はすでに球団減少と1リーグ制に向けて敷いたレールの上を走り出していた。

古田が当初、選手会として声を上げても「これは経営判断だから」とオミットされ、選手が蚊帳の外に置かれている間に既成事実がどんどん作られていった。

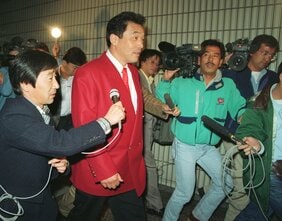

2004年6月30日には、500億円ほどの現預金を保有しているというIT企業ライブドアのホリエモンこと堀江貴文社長が、近鉄球団買収に名乗りをあげた。

しかし渡邉恒雄・巨人軍オーナーは「合併はもう決着済みで、僕の知らない人とは会えない」と却下し、近鉄もまた交渉にさえ応じなかった。そしてオーナー会議は粛々と開催されていった。

近鉄ファンからすれば、いたたまれない気持ちであった。もう赤字で合併しかないと言われていたところに、それならば買いたいという救世主のような人物が現れ、バファローズは残せると思ったのも束の間、それがにべもなく拒否されてしまったのだ。