1日に2〜3人はスマホ内斜視の患者が来院

文部科学省のGIGAスクール構想により、全国の小中学生に1人1台タブレットが支給されている昨今。学校の授業ではタブレットを使用し、自宅では親や自分のスマホを使って時間を潰す。子どもたちの目は大人並みに酷使されている。そんな現代において、新しい目の病が増加しているという。

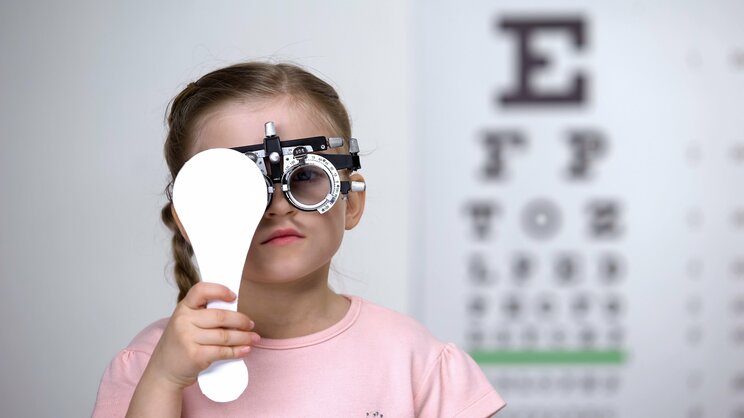

「気をつけてほしいのが『スマホ内斜視』です。他の内斜視のように体質が原因ではなく、環境が発症のきっかけと考えられる後天的な斜視(後天性内斜視)のこと。スマホやタブレット、PCの画面を近距離で見続けることで寄り目にする筋肉のバランスが強くなり、その寄り目が戻らなくなってしまうのです。発症すると遠くが二重に見える特徴があります」(宇井牧子氏、以下同)

このスマホ内斜視。宇井氏のクリニックでも近年、患者数が増えているという。

「後天性内斜視はもともとまれな病気で、10年以上前は病院でも年間で1〜2人診断する程度でした。しかしスマホが普及し始めた10年くらい前から患者数は年々増え続けており、今では1日に2〜3人もスマホ内斜視の診断をしています」

患者数急増のきっかけはコロナ禍の影響も大きかったと続ける。

「特にコロナ禍以降、スマホを長時間見ることが習慣化されたのか患者数の増加率が倍増した感覚があります。もちろん小学生の患者数も増えてしまっています」

小学生のスマホ内斜視増加にはこんな背景も。

「やはりスマホなどのデジタル機器の影響もあり、小学生の近視が増えています。近視で遠くが見えないためどんどん近くで物を見るようになり、スマホ内斜視が進行するという悪循環も生まれているんです」