本塁打のために三振を割り切れるか

そもそも本塁打を打つためには一定以上の打球速度と、打球角度が求められる。その両方を突き詰めると、必然的にボールにコンタクトできる確率は低くなる。つまり、三振が増える。スラッガーにとって三振とは、ある意味で必要な経費のようなものだ。

もちろん、それが許される打者は、プロの世界でも一握りだ。状況によっては、三振ではなくしっかりとボールを転がして進塁打を打ったり、コンタクト率を高めることでヒットを狙うべきタイプもいる。現在の阪神で言えば、中野拓夢や近本光司などが該当するだろう。

ただ、佐藤輝明は違う。たとえば1死二塁の場面。佐藤に求められるのは右方向へ転がす進塁打ではないはずだ。近年の佐藤は、ある意味で「三振」を嫌がるあまり、本来持っている規格外のパワーを削ぐようなアプローチで打席に立ってしまったことも決して少なくなかったように思える。

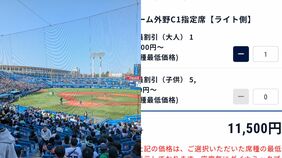

阪神タイガースという特殊な環境の球団に身を置くことも、少なからず影響しているかもしれない。好調であれば大絶賛されるが、ひとたび調子を落とせば激しいバッシングにさらされる。

もしかしたら今季も、どこかでそんなシチュエーションが起こるかもしれない。本塁打やヒットが出ず、三振数だけが積み重なると、周囲の雑音は大きくなる。そんなときでも、三振を「仕方がないこと」と割り切れるかどうか――。

5年目の佐藤輝明が本当の意味で覚醒できるかは、そんな“意識変革”次第かもしれない。

文/花田雪