養成講習の実態は「わからない」…

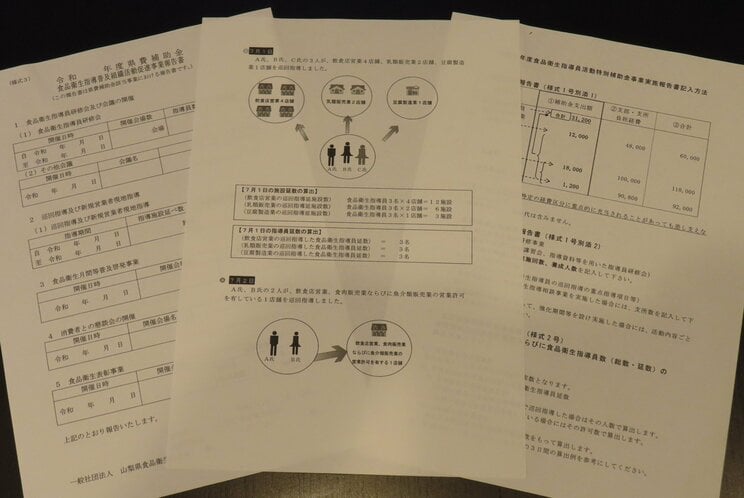

証言の真偽について、山梨県食協のX専務理事にたずねた。X氏からは「わからない」という答えが返ってきた。

「保健所ごとにある(地区の)食品衛生協会に指導員の委嘱を任せていたので実際の実務は私どもはわからないんです。ノータッチでした。

その方式を変え、昨年の1月と2月に県食協自身が講習を行いました。各地区協会から『(負担が大きくて)とても日食協が決めているカリキュラムができない』と聞き、じゃあ私ども(県食協)の方でやりましょう、となったのです」(X氏)

集英社オンラインの取材ではこの説明には疑問があることがわかってきたが、それは後述する。まず、X氏が長年養成講習を任せていたと主張した地区食協側はどう説明するのか。

県東部の地区食協で長年会長を務めたB氏に「養成講習を開いてきましたか?」とたずねると、「ちゃんとしてます」と返答があった。だが詳しく聞くと辻褄が合わなくなってきた。

「ちゃんと講習してます。2年にいっぺん。用事があって来られないのか、受けない人はいます。そういう人にはなるべく参加するよう呼び掛けています」(B氏)

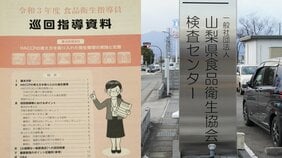

指導員になる前に受ける養成講習は一度だけだ。B氏がいう「2年にいっぺん」の講習とは何なのか。告発者のAさんは「指導員の委嘱は2年に1度更新されるのでその時に受ける座学研修のことでしょう。参加義務はなく、保健所職員らが1時間ほど講演するだけ。実習もなく、養成講習とは全く違います。あまりに長い間養成講習を行ってなかったので、この研修と養成講習の違いがわからない職員や幹部もいるのです」と話す。

B氏も養成講習と更新時の研修を区別できていなかった。

「養成講習に参加していない人に指導員を委嘱したことはないか?」ともB氏に問うと、「そこまでは私にはわからないなあ」との返答だった。

別の地区食協所属で20年以上の指導員活動が表彰されたC氏も、検査の実習は「受けたことがない」と証言し、養成講習と委嘱更新時の研修の違いも「わからない」と答えた。

結局、県食協が「地区食協に任せていた」と主張する養成講習は、少なくとも一部の地区食協では行なわれてきた形跡はない。それだけではない。県食協は、講習が開かれていないことを把握し、容認してきた可能性があることも浮上した。(#2につづく)

※「集英社オンライン」では、今回の記事に関連した情報を募集しています。下記のメールアドレスかX(旧Twitter)まで情報をお寄せください。

メールアドレス:

shueisha.online.news@gmail.com

X(旧Twitter)

@shuon_news

取材・文/集英社オンライン編集部ニュース班