ローカル向けテーマパークとなったドンキ

ここまで聞くと、ドンキがきわめて特殊なやり方で「選択と集中」をしていることに気が付かないだろうか。

そう、ドンキでは、各店舗での利用者を徹底的に「選択」しているのだ。権限委譲というシステムによって、その地域の顧客の満足度をもっとも高める「集中」が行われているのである。

こうした結果によって、ドンキはドンキ全体としてなにかのイメージがあるというよりも、それぞれの店舗でそれぞれ異なるテーマパーク的空間が生まれているようにも感じる。

それこそ、東京都心部にある秋葉原店や渋谷店、銀座店などは訪日観光客が多いためか、きわめて観光地的な「ニッポン」を見せるような作りになっている。まさに、「ニッポン・テーマパーク」的なものが生まれている。

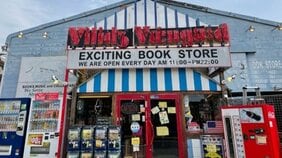

逆に住宅街や、地方の駅前に行くと、その地域に根付いた空間が、そこには現れる。その地域の人々にとって必要なものがあり、その地域に住んでいる人々が働き、「ローカル」が煮詰めに煮詰められたのがドンキとも言えるのだ。ある意味、「ローカルのテーマパーク」みたいなものなのだ。

実はドンキ創業者の安田隆夫は自著の中で「われわれの究極のライバルは、もしかしたらウォルマートではなく、ディズニーランドなのかもしれない」と書く(『情熱商人 ドン・キホーテ創業者の革命的小売経営論』)。ドンキそのものも、テーマパークを強く意識しているのだ。

かつて知り合いと話していたとき、ドンキの空間は、地元のお祭りに似ている、と言っていた。確かにそうかもしれない。

「地元の祭り」は、その地域以外の人にとっては入りづらい雰囲気を持っている。その、いわば土着的ともいえる雰囲気をドンキは持っている。ちなみにドンキ創業者の安田はその店舗づくりにおいて重要なのは「お祭り」のような空間だと書いている(同書、p.123)。まさにローカルが煮詰めに煮詰められた異空間を全国各地に作っているのがドンキなのではないだろうか。

こうした意味において、ドンキでは、各店舗において、全く異なる「選択と集中」が行われ、それぞれ全く異なる姿での「テーマパーク」が生み出されているといえるのだ。

ドンキの店舗としてのあり方は非常に特殊である。この背景には、ドンキが本格的に出店を拡大した1990年代には、すでにロードサイドをはじめとして多種多様な小売店が存在していたことがある。

そんな中で、どのように生き残っていくのかを考えた末、ある意味必然的に、「それぞれの地域住民に合わせる」方向に進んでいったのかもしれない。生き残るために必然的に「ローカルのテーマパーク化」が進んでいったのである。

文/谷頭和希