生徒指導こそ教師の専門性が生かされる領域ではないか?

ちなみに、その後アメリカでは、異常なまでに上昇した国内の停・退学率への各方面からの反発で、ゼロトレランスによる生徒の排除から、問題を抱える生徒への支援へと確実に潮の流れが変わってきた。

アメリカ心理学会は2008年のゼロトレランスの報告書で、停・退学は生徒の素行に逆効果であることを指摘。オバマ政権も2009年に司法省と教育省の主導で、学校に生徒の停・退学処分には慎重になるよう促した。

世取山は、ゼロトレランスは、全国学力テストを軸として「学校を競争的秩序の中に組み入れ、学校を競争的に組み替えていく文科省による上からの動きとセットになって、この競争的秩序を最大防衛するための方策としてアメリカから輸入され、上から地方に拡大されようとしている*11」と警告した。

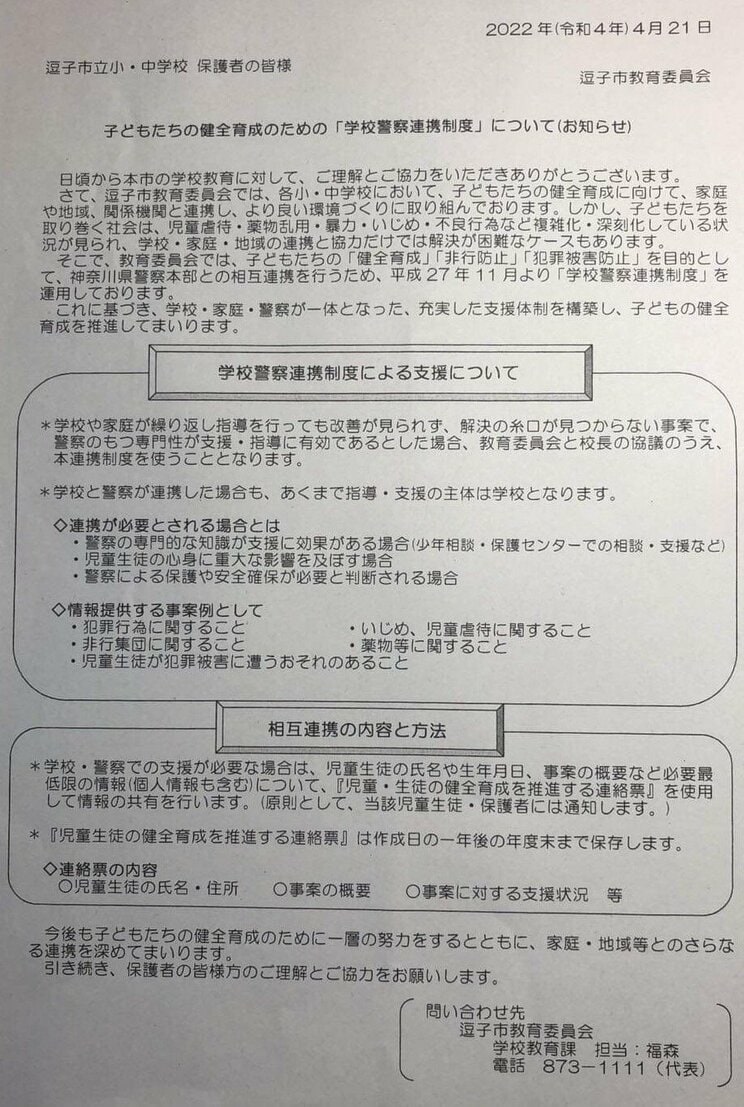

神奈川県によれば、2006年8月28日には、神奈川県教育委員会と県警察本部との間で「学校と警察との情報連携に係る協定書」が締結され、現在では全都道府県において学校警察連携制度が整備されている*12。

しかしながら本来、生徒指導こそ教師の専門性が生かされる領域ではないだろうか。

日々ともに過ごす生徒のニーズを最もよく知る現場の教師ならではの、それぞれの状況に応じた判断があるはずだ。ゼロトレランスによる生徒指導のマニュアル化や警察へのアウトソーシングは、教師が自らの専門性を手放すことになるのではないだろうか。

学校の塾化も、ゼロトレランスによる「問題児」の排除も、もはや教育とは言えず、「お客様を教育しなければならない」というジレンマの解決にもなっていない。

教員の働き方改革以上に、今日失われつつある「教師」という仕事そのものを守ることを本気で考えるなら、このジレンマと正面から向き合うことなしに、その成功はあり得ないのではないだろうか。

画像/書籍『崩壊する日本の公教育』より

脚注

*1 詳しくは、鈴木大裕『崩壊するアメリカの公教育―日本への警告』(岩波書店、2016年)

第6章「アメリカのゼロ・トレランスと教育の特権化」。

*2 “Revealing New Truths About Our Nation’s School.” U. S. Department of Education. https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/crdc-2012-data-summary.pdf

*3 Advancement Project et al. (2011) Federal policy, ESEA reauthorization, and the school-toprisonpipeline. NAACP Legal Defense Educational Fund; Juvenile Law Center; Advancement Project; Educational Law Center; Fair Test; The Forum for Education and Democracy.

*4 Brownstein, R. “Pushed Out.” Learning for Justice. https://www.learningforjustice.org/magazine/fall-2009/pushed-out

*5 「『ゼロトレランス方式』について」『生徒指導メールマガジン』第16号、文部科学省初等中等教育局児童生徒課、2006年1月31日。https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/04121503/1370136.htm

*6 横湯園子・世取山洋介・鈴木大裕編著『「ゼロトレランス」で学校はどうなる』花伝社、2017年。

*7 同上、p.7

*8 前掲「『ゼロトレランス方式』について」。

*9 横湯・世取山・鈴木編著前掲書、p.69

*10 同上、p.5

*11 同上、p.5

*12「学校警察連携制度」神奈川県ホームページ。https://www.pref.kanagawa.jp/docs/vn7/cnt/f6709/index.html#:~:text=%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E9%80%A3%E6%90%BA%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%A8,%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%86%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82