取材先の懐に飛び込む「度胸と愛嬌」の精神

残るは幹事長として豪腕をふるった二階俊博だった。84歳。記者の和多と中川は7日の正午前、自民党本部から徒歩5分のところにある二階派の派閥会合が開かれる砂防会館に向かった。

和多と中川は接触する機会をうかがっていた。会合が始まる直前に黒塗りの車の後部座席に乗った二階が会館の駐車場に入るのを確認した。公道から望遠レンズで撮影していた中川は、偶然出会った旧知の地方紙記者に「事件記者みたいですねえ」と冷やかされた。「うちは記者の人数が少ないから、やることが多いんですよ」。言葉を濁した。

その数十分後。会合を終えて出てきた二階は既に大勢の記者に囲まれていた。和多と中川は単独でメモの存在について聞くことは難しく、この場での取材を諦めざるを得なかった。結局、二階を乗せた車は砂防会館から議員会館とは反対側の北方面へ走って見えなくなった。どこへ行くのかは見当もつかなかった。

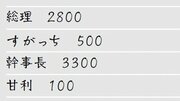

メモに書かれた疑惑の4人のうち、最も高額となる3300万円の裏金を克行側に提供した疑惑のある二階をどう取材するか。二階クラスの大物議員には、在京メディア各社が記者を張り付かせて動向を追っている。

「1対1」で質問できる場面をつくるのは至難の業だ。取材班が各方面の関係者への取材を続けていたところ、夕方、運良く二階の連絡先が分かった。これもどこで入手したかは明かせないが、どの記者も奮闘していた。

取材班の中で唯一、和多は東京勤務の経験がなかった。永田町での取材作法も分からず、国会担当の記者でないと立ち入れない場所が多いことにも驚いた。

機敏に動き回る河野や中川を頼もしく感じながら、「自分にできることは何だろう」と自問した。相手が政治家であれ、刑事や検事であれ、昔からこそこそと人に会い、ひそひそと話を聞く作業は好きだった。心がけているのは取材先の懐に飛び込む「度胸と愛嬌」の精神だ。

和多は名刺を渡したことすらない二階の連絡先に電話してみることにした。ぶしつけだと怒鳴られるだろうが、そこは愛嬌でやり過ごそうと考えた。

ところが二階は見知らぬ記者からの電話にも予想外に応じた。あいさつもそこそこに和多は切り出した。

――河井案里氏の参院選に絡んで、当時幹事長の二階さんから3300万円の現金を河井さん側に提供したことがありますか?

「そんなことあるわけないじゃない」

――そうですか。一切ご記憶にないですか?

「そうですかって当たり前じゃない。河井案里に3300万円って、そんな証拠あるのかい?」

――はい。検察が河井克行さんの自宅から「幹事長3300」と書いたメモを押収しています。

「んんん、そんなん押収しとるからって、それがそうとどうして分かるんだよ」

二階は一瞬、言い淀んだ。記者には「ネタを当てる」という取材方法がある。知り得た情報を相手にぶつけ、その精度を確認する作業だ。何度も夜回りで通った刑事や検事なら、ちょっとした表情の変化や禅問答のようなやりとりだけでイエスかノーかは分かるようになる。

だが、電話口の二階が見せた逡巡が何を意味するのか、一見の和多には判別できなかった。さらに詰めることにした。