マクロ経済的視点の欠如が原因

マスコミはしばしば、マクロ経済的視点を欠いており、ミクロ経済に焦点を当てて「円安は悪い」という印象を操作することがある。

たしかに、輸入比率が高い中小企業にとっては逆風かもしれないが、輸出比率が大きい大企業にとっては追い風であり、これがGDPや税収増に寄与しているのだ。

少しさかのぼるが、円高時代の経済状況がどうだったか、思い出してみてほしい。

2008年のリーマンショック後、先進各国は金融緩和による景気回復を目指した。しかし、当時の日本は民主党政権下で、円高が進行するも金融緩和政策をとらず、これが景気回復の妨げとなった。その結果、日本の経済成長率は低下し、先進国の中でも最低水準となってしまった。

2011年10月末の時点では1ドル75円台、日経平均株価は8988円だった。翌年末に安倍政権が発足、金融緩和政策により円安が進み、2023年12月28日には1ドル144円、日経平均株価は3万3464円に達した。

円高と円安、どちらのほうがいいか、その差は歴然としている。このメカニズムを理解していれば、「円高のほうがいい」という結論には決してならない。

賃金についても同様だ。円高になって実質賃金が低下すると、国内景気が悪化して「失われた20年」といわれるような状況に陥る。賃金を上げる最適な政策は、まずは雇用を増やして、失業率を下げることだ。これによって人手不足が生じて名目賃金が上昇し、その結果、物価も上がり実質賃金も上昇していく。

「貿易」論の正しい理解

為替についての話が進んだので、次に貿易についても簡単に説明しよう。なぜなら、日本では主に三つの誤った貿易に関する考え方が広まっているからだ。

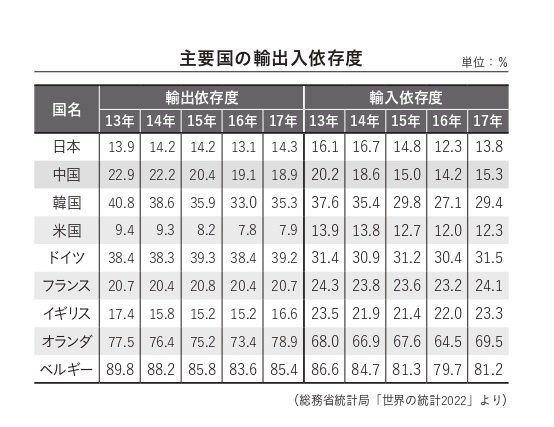

一つめは「日本は貿易立国である」という誤解だ。これは次のページにある、総務省統計局発表の世界主要国の輸出・輸入依存度のデータを比較すればすぐにわかる。日本の輸出依存度も輸入依存度も10%程度で、他の国々と比べて低い。

もしかしたら、シニア層の読者が若いころに学んだときは、一時的に貿易立国だったかもしれないが、現在はそうではない。

こうした誤解が広まったのは、戦後のリベラル教育が影響している。貿易は安全保障と関連して、平和論とも結びつきやすい。おそらくは「各国は貿易・投資で相互依存の関係にあるため、貿易は世界の平和に寄与している」というような考え方だろう。