『ジョニ黒』でも『ヨコハマメリー』でも街が多様な人を受け入れている

中村 僕は『ヨコハマメリー』を撮っていなかったら今の自分はいないと思っています。映画の出演者や、映画には出て来ない人たちも含め、全員と出会ったからこそ今の自分がいる。逆にいうと、あの映画を撮ったことで、もう横浜からは出て行けなくなってしまいました(笑)。だから一生この街であの人たちと生きていくんだろうなという予感がしています。

永井 あの濃い面々ですね(笑)。

中村 そう。今、私が住んでいるのは『ジョニ黒』の舞台になった周辺で、マンションがたくさん建っていますが、昔は長屋でしょうゆの貸し借りをしていたくらいの近い関係性が住民同士にあった。建物はなくなっても歴史を知っている人たちがいて、そういう共同体が横浜にはまだ存在するんです。それがここに住んでいる居心地のよさ、楽しさにつながっている。だから、電車で東京から帰ってきて関内や黄金町で降りると、ほっとします。

『ジョニ黒』は1975年の物語だから僕が生まれた頃の話ですが、今と同じような馴染みのあるにおいを感じるんですね。それが自分にとっては心地いい。この原風景は見ていませんが、物語の街の空気感はまだ横浜にあるよな、と思う。最初にローカルトークをしたように、「小説に出てきたあそこはどこなんですか?」と聞いてしまうのは、そういう感覚なんですよね。自分の街を舞台にした小説を読んでいて、ホームレスのクロさんはどこにいるんだろうと考えてしまう。

永井 そう言っていただけてよかった(笑)。

中村 たとえば近所を歩いていると、「あ、監督!」って声をかけられる。ときには「監督ってどこの(建築)現場に行っているの?」って聞かれたりもします。もはや映画監督とかどうでもよくて、監督という人になっているんですね。まさに『ジョニ黒』の世界と同じです。

街というのは『ジョニ黒』のように、日出男や町会長などいろいろな立場の人がいて成立しています。僕が子どもの頃は、怖いお兄さんや色っぽいお姉さんもいた。クロさんみたいな存在や、昼間からフラフラして得体の知れない人もいた。言ってしまうとメリーさんもその一人だった。昔はそんな、何だろうこの人は、という謎の人も自然と街に溶け込んでいたじゃないですか。そういう多種多様な人々が生きている、清濁あわせ呑むような形で街は形成されている。それが面白い。僕が暮らしているのはそういう世界で、要するにそこで僕は監督という人なんですね。

さまざまな人がいる街の豊かさが『ジョニ黒』にはすごく表れている。それは『ヨコハマメリー』で描きたいことでもあったから、強いシンパシーを感じました。

永井 嬉しいです。

中村 主人公のアキラや日出男、クロさんなど、登場人物のモデルはいるんでしょうか。

永井 日出男は、子どもの頃に家の近所にいた、フラフラしているおじさんたちですね。子どもの頃、ある日突然、家に箱ブランコが置いてあったんです。どうやら普段何をやっているかわからないけれど、ときどき遊んでくれるおじさんが置いてくれたらしい。「お前、ブランコ欲しいって言ってただろ」って。そんなことを言った覚えもないのに(笑)。白い色がいいって言ったら白いペンキを塗ってくれて、もう嬉しくてずっと乗っていました。でもしばらくするとおじさんが赤や茶色に塗り替えたから、がっかりしちゃって。そうしたらいつの間にか撤去されていました。子どもが喜ぶ姿を見たかっただけなのかもしれません。そういう近所の変なおじさんとして日出男がいて、アキラにラジコンを買ってくれる。

中村 そこにつながるんですね。面白いことに、全国のさまざまな街でも同じような得体の知れない人がいる、という話を映画公開当時によく聞きました。でも、街が均一化されていくと、あの人たちのいられる場所がなくなって自然と排除されていく。横浜でのメリーさんはそういう街の変化の象徴だと言えます。日本全国であの人たちや街の記憶が失われていったときに、『ヨコハマメリー』を見て自分の街のことを思い出していた人はたくさんいたと思いますね。街にあったものは一度失ってしまうともう戻って来ないんです。

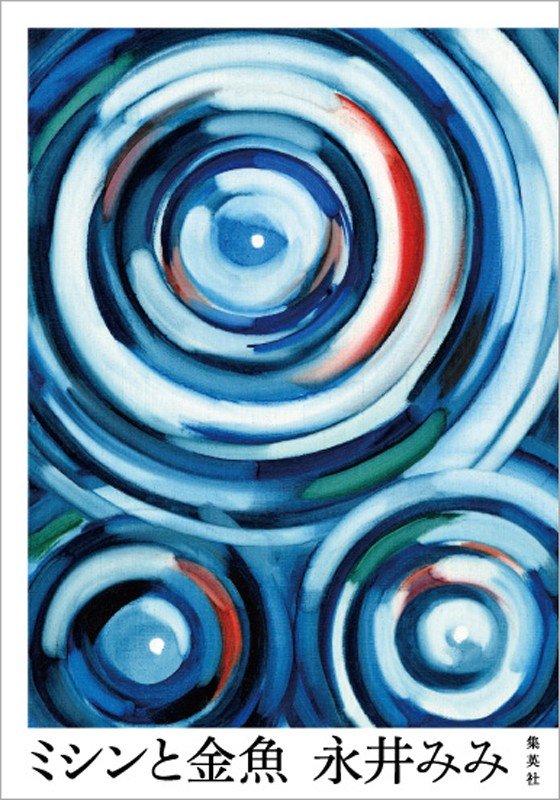

1975年、横浜。少年アキラと“犬”とのひと夏の冒険が始まる――。4年前、海水浴中にはぐれてしまった父さんは今もまだ帰ってこない。あれ以来、母親のマチ子は時々どっかから拾ったオスをつれてくるようになった。日出男はその「オス犬」のひとりだった。欠落を抱えて生きる大人たちと、鬱屈を抱えて生きる子どもたち。ままならない世界の哀しみと愛しさが胸にこみ上げる、すばる文学賞受賞作『ミシンと金魚』著者待望の新作!

小さな共同体の中で、人間や関係性を見つめていく

永井 どこに行っても同じような駅前ロータリーから街が始まるのは、お上主導の弊害だと思うのですが、つまらないですね。

中村 ただ、以前森さんに言われたことがありました。昔、森さんが横浜のみなとみらい21の写真展を催したときに、「横浜の原風景を壊したのはみなとみらいなのに……」と否定的に言ったら、「だって面白いじゃん。すごい建物がたくさん建って、何かがどんどん変わっていくのはさ」と返ってきた。僕は近代的なものが出来ていくのをネガティブに捉えていたけれど、街は生き物だから変化するのが面白いという見方や、それをどう受け入れるかを考えるのも興味深いんだ、というようなことを森さんは言っていたんです。なるほどと思って、僕の意識も変わり始めました。

永井 そうか。そうだったんですね。

中村 ヨーロッパだと街の景観を保存しつつ建て替えるけれど、日本はもうばっさりとスクラップ&ビルドで変えていく。それはある意味ハードボイルドでかっこいい、と受け止めることもできる。ものは一面からではなくあらゆる面から見ないと面白くないと、そのときに教わりました。森さんの影響で、変化を受け入れることも街との関わりであり、観察者の視点だと思うようになりましたね。これから5年、10年経って、街も自分の見方もどんどん変化していくんでしょう。

永井 森さんとはずっとやり取りされているんですか?

中村 つい先日も会って呑んだり、すごくよくしていただいていますね。初めて森さんに会ったときに、僕の話を聞いて「面白いね、やろうよ」と言って、年齢や経験を問わずに協力していただいたことは、今でも感謝しています。僕にとっての恩人です。

永井 いい先輩ですね。

中村 たぶん森さんからすると、二十歳そこそこの若造がやって来て、メリーさんの映画を撮りたいとか言っているけど、お前に何がわかるんだ、という気持ちだったかもしれません。今の僕だったらそう思います(笑)。だけど今後僕のところに横浜で映画を撮りたいという人が来たら、まずは話を聞いてなるべく応援したい。要するに、次は僕が森さんの立場になる番だと思っています。そういう関わり合いの中で生きていくのが、自分の創作活動にも自然と繋がっていく。小さな共同体をずっと眺めていると、いろいろなものが見えてくると思っているので。

永井 素敵ですね。

中村 テレビドキュメンタリーを海外で撮っていた頃は、外から日本を見ることは大事だと思っていました。でも本当に大切なのは足元をどう見つめるか。原点回帰というか、一周回って戻って来て、ようやく見え始めた気がしています。

永井 やっぱりそこが原点ですよね。これから私もじっくり足元を見つめてゆこうと思います。今日は本当にありがとうございました。次回作をとても楽しみにしております。

関連書籍

集英社

定価:本体1,600円+税