著者:ファン・ボルム

訳者:牧野 美加

定価:2,640円(10%税込)

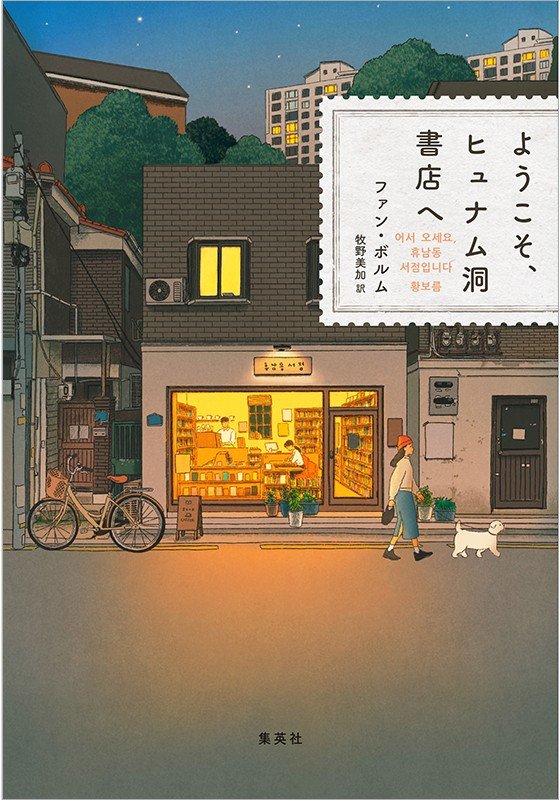

『ようこそ、 ヒュナム洞書店へ』 の舞台は、 ソウル・ ヒュナム洞の住宅地に30代後半の女性ヨンジュが開いたカフェ併設の書店。

どこか寄る辺ない人たちをつなぐ世界が描かれ、読む人を温かな気持ちにしてくれる作品です。韓国ではすでに25万部のベストセラーになっているそう。京畿道(キョンギド)在住の著者、 ファン・ボルムさんにオンラインでお話をうかがいました。

撮影/Jimin Seong ⒸClayhouse 構成/三浦天紗子

――老若男女が集まる場所として「カフェのある書店」はとても自然で、その設定が効いていると思います。このアイデアはどんなところから浮かんだのでしょうか。

ファン・ボルム(以下、ファン) それを説明するのに、まず自分がなぜ小説を書いたかをお話しさせてください。私は30歳を越えたときから、文章を書きたい、特にエッセイストになりたいという夢を持って自分なりにトレーニングを積んできました。最初のエッセイ集を出すことはできたのですが、その後がうまくいかず、挫折しました。少し休みたいなという気持ちはありましたが、でも同時に「もっと文章を書きたい」という欲求も大きかったんです。そこで、ふと、小説を書いたらどうだろうかという考えが浮かびました。

そもそも小説家になろうと思ったことはなかったので、エッセイを書くときのように力みすぎることなく、逆に気楽に捉えることができたのかもしれません。刊行されるかどうかもわからない小説を書くのであれば、自分が読みたい物語を書こう、自分が好きなものを全部詰め込んでみよう、と考えました。私が好きなものといえば、まさに本であり、本の中にある心が動かされるフレーズです。本を読む人たちに会うことも、本について語り合うことも、本を読んでいる人をただ眺めていることも好きなんです。そんなものが描かれたストーリーとしてふさわしい場所はどこかと考えた結果です。

――カフェのある書店にファンさんもよく行かれますか。この〈ヒュナム洞書店〉のモデルとなった場所はあるのでしょうか。

ファン 日本ではどうかわからないですが、韓国ではコーヒーを一緒に販売する書店がたくさんあります。おそらく本を売るだけだと書店の運営、経営が難しいということなのではないかと、私は推測しています。

〈ヒュナム洞書店〉は、どこか一つの空間がモデルになったというよりも、複合体です。実はこの小説を書く前に、三代にわたって受け継がれた書店の話や、書店を畳むことになった店主の話など、書店に関する本もたくさん読んできました。私は多くのことを本を通して学んでいるので、 〈ヒュナム洞書店〉のイメージはそういう中から生まれたものです。

小説のタイトルでもあるヒュナムの「ヒュ」というのは、漢字では「休(む) 」という字が充てられるんです。「走り続けていたけれども、立ち止まって自分の方向を、進むべき道を、もう一度、点検する人々の話を書きたい」という思いがあって、この休(ヒュ)という言葉を入れました。

――主な登場人物は、書店経営に奮闘する店主のヨンジュをはじめ、就活につまずきバリスタとして〈ヒュナム洞書店〉で働き始めたミンジュン、夫への愚痴が止まらないコーヒー豆業者のジミ、編み物が得意なジョンソ、進路に悩む高校生のミンチョル、その母で息子を心配するミンチョルオンマなど。それぞれがもやもやとした自分の問題を胸に秘めています。そんな登場人物たちに、自分の友人知人のような親しみを覚えました。彼女たちのキャラクターを、どんなふうに作り上げていったのでしょうか。

ファン まずヨンジュを女性にしたのは、この物語において、ヒエラルキーのない関係、立場が上であっても権威的でない関係を描きたいと思っていたからです。私自身、普段からそういう関係をつくりたいと考えているので、書店の代表は女性にするのが自然な流れでした。

この本で、何より「自分自身について悩んで、自分自身について思惟(しい)する、悩む人を書きたい」という気持ちがありました。たとえば就活だのバーンアウト(燃え尽き症候群)だの、あるいは家庭不和だのは、社会的に見ればよくある悩みに過ぎないかもしれませんが、一旦それが個人にのしかかってきたときは、つかみどころがなくて身動きもできなくなるような、本当に大きなものだと思うんですね。両親や世間が「あっちのほうに行ったらいいよ」と答えを差し出してくるけれど、本当にそれでいいのかと、ヨンジュやミンジュン、ミンチョルは、人生で初めて自分で考えて決めようとしているわけです。

自分自身をしっかりと見つめること、それを足がかりに進むべき方向を見出すこと、最初の一歩を踏み出すこと。それがいかに大変なのかは、私自身が自分の経験を以て知っています。そのリスタートのためには時間がかかるんだということを言いたかったですし、休むための居場所も、そばで静かに見守ってくれる人も必要なんだと伝えたかったんです。

――確かにこの物語では、何か事件が起きて人生観が変わるみたいな展開はなくて、 〈ヒュナム洞書店〉で誰かに話したり、延々と考え続けることで問題を自覚していきます。その過程も、風通しがいいですよね。彼女たちは悩みを語っていてもわりに淡々としています。冗談を言い合ったり、慰め合ったり、優しくてユーモアを感じる会話の場面もたくさんありました。

ファン 私たちは誰しも、何らかの問題を抱えていますけれども、他の人に会ったときに、そこですべてさらけ出したり、いきなり「私、こんなに辛いの」と表明したりはしません。それがむしろ普通の人々、平凡な人々の暮らしです。みな辛いことはあっても、はた目には大丈夫なふりをしている。そう装うのが必ずしもいいことではありませんが、そういう虚勢を張りながらでも、自分なりに少しずつ解決していく姿を書きたかったんです。だから物語のトーンは明るいものにしたいと思いました。序盤、ヨンジュが泣くシーンなども出てきますが、だからといって憂鬱なキャラクターにはしたくなかったです。

――ヨンジュは離婚していて、会社も辞めて書店を開きました。詳しくは書かれていませんが、そうした生き方が、母親と何らかの諍(いさか)いを生んでいるらしいことはわかります。ミンジュンもミンチョルも、母の期待に応えられない自分に苦しんでいます。日本でも親子関係に悩んでいる人は多いですが、韓国も似たような状況なのでしょうか。

ファン 韓国では、 〈いい子/いい娘コンプレックス(症候群) 〉という言葉が使われています。もう一つの表現として、 「K-長女」という言葉があります。K-POPのKと長女で、韓国的な長女「K-長女」 。責任感が強く、家族の中で自分を犠牲にしてきた、その切なさを抱えている女性を言います。もっとも、作中でその話を深く掘り下げて書いてはいません。韓国の人々の中には、 「理想の家族像」があって、家族の構成員たちはどういった行動を取るべきか、選択をするべきかといった、ある種のステレオタイプの家族観が本当に長く根付いているので、韓国の歴史の中に根深くあるファミリーイズム(家族主義)を示したまでです。

ただ私は、家族関係も人間関係のうちの一つだと捉えているんです。家族も人間関係の一つだとすれば、家族といえどもある程度の距離を置いて、自分らしい人生を生きていくべきではないのかと訴えたい。そんな気持ちでした。最近は、独立的で個を大切にする生き方を大事にして、昔ならではの家族主義からは抜け出そうとしている若い人たちもいますけれども。

――作中では登場人物たちの背中を、たくさんの名フレーズが後押しします。小説から人文書までいろいろな本や、映画から取られていますが、どのようにして選んだのでしょうか。

ファン 実は本に関する最初のエッセイを書く前に、書評を書いていました。書評を書くことは、私の文章トレーニングになっていたと思います。書評の準備として、本にあれこれアンダーラインを引きますし、印象に残った部分にはチェックを入れておき、全部読み終わった後に、「エバーノート(Evernote) 」というアプリに抜粋して記録します。1、2時間はかかる作業ですけれども、それがないと書評の原稿を書けないので、必ずやっていました。その積み重ねがあったことは大きいですね。私の頭の中にはその場面に合う名言などがすでに用意されている状態だったと思います。

――ちなみに、本書は40のショートストーリーがつながって、全体を構成していくスタイルになっています。このスタイルはどうやって決めたのですか。

ファン 私は小説を書くことを専門的に学んでいません。けれど、これまで見てきた映画やドラマ、小説が絶えず映像として頭の中にあります。その映像を文字で書き起こす感覚で、一つ一つ短いエピソードを書き、結果的に40編になりました。どのシーンも事件らしい事件は起きない静かな状況ですが、そこで書かれるものも、書かれずに隠されたままのものも、頭の中に絶えず思い浮かべながら時間を過ごしていたんですね。とても楽しい作業でした。

――本書には、ヨンジュがベストセラーをやや批判的に語る場面がありますが、ファンさんはヨンジュに賛成ですか。

ファン もし私が実際に書店の代表であれば、ヨンジュのように自分の店にベストセラーを置かないという決断はできなかったと思います。ただ、これは小説なので、ヨンジュの選択を通じて、出版事情や読書量についてなど、私がこれまで考えてきたことや私が言いたかったことを伝えたいという気持ちがあったんです。もちろんベストセラーを読むことそのものが悪いとは思いません。とはいえ、本を巡る厳しい状況が加速しているために、いい本というのがなかなか目につかなくなっています。いい本に出合いにくい状況を、いち読者としても作家としても残念に思っています。これまでずっと感じていた気持ちなので、ヨンジュに代わって語ってもらいました。

エッセイの場合は、普段から感じているあれこれを、自分自身の経験につなげて書くことが必要だと思います。私は人生経験が豊富というわけではないので、エッセイを書いていると、どんどん観念的になってしまうことがありました。でも小説の場合は、人物というフィルター

があり、その人物の経験として作り上げ、自由に語ることができるので、自分の考えを投影することが、エッセイのときよりスムーズにできたと思います。

――ヨンジュは、作家を呼んでトークイベントを開催しますが、ファンさんも書店でのイベントをされますか。

ファン 私もブックトークを頻繁に行います。 〈ヒュナム洞書店〉にまつわるブックトークをすると、 「ファンさんはヨンジュに似ていると思った」と言われることがとても多いです。ただ、ブックトークが終わると「ヒョン・スンウに似てるんじゃないですか」と言う人も多い(笑) 。ヒョン・スンウは、工科大学出身で会社でプログラマーをしていたという経歴から、私自身と重ねて見られやすいというのもわかります。そうやって登場人物と重ねて見られるのはとても面白いです。

――実生活でも、ヨンジュのように誰かの悩み相談に乗ったりされますか。

ファン そうするためには、実生活で人間関係が幅広い必要があると思うんですが、私の人間関係はとても狭いので(笑) 、ヨンジュのような機会はないですね。もしするとしても、私は「こんな生き方がいいと思いますよ」とか「あんなふうにするのがいいんじゃないですか」と直接的に言うタイプではなく、自分が経験したことを打ち明けて参考にしてもらうというタイプだと思います。

――最後に、日本の読者へのメッセージをお願いします。

ファン あとがきにも書いたのですが、この本を書くときに頭の中にあったのは、映画『かもめ食堂』 (06年)や『リトル・フォレスト』 (五十嵐大介による漫画。14年・15年に日本で、18年に韓国で映画化されている)のような世界でした。本を閉じたときに、優しく穏やかな気持ちになれる。そんな物語にするのが望みでした。本当にありがたいことに、多くの韓国の読者が、 「読んだ後、気持ちがとても安らかになった、温かくなった」という言葉を掛けてくださいました。先に私が挙げた二つの作品は日本の作品でもあり、他の国の読者の方よりも日本の読者のほうが、より身近でなじみのあるものとして感じていただけるような気がします。読んでくださる方たちにはあらかじめお伝えしたいと思います。この本を読んでくださってありがとうございました。

「小説すばる」2023年11月号転載