ずっと「正しい執着」について

考えていた気がします

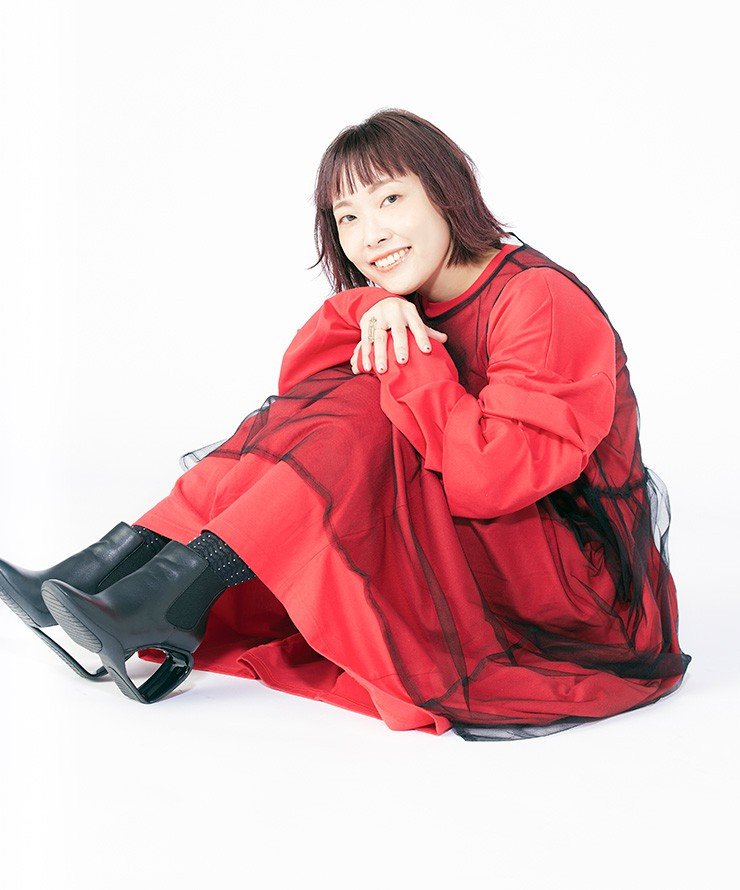

今年一月に直木賞を受賞した千早茜さんの受賞後第一作となる『赤い月の香り』。

ベストセラー『透明な夜の香り』の続編で、今回の主人公は朝倉満という若い男性です。

独自のこだわりを持つ天才調香師・小川朔に誘われて彼の洋館で働き始めた満。完全オーダー制で依頼人の欲望をかなえる香りを作る朔の仕事に接することで、彼は少しずつ変化していく。

怒りの衝動を抑えきれない自分を見つめ、過去のトラウマに向き合うようになります。

前作に続き朔の友人・新城や庭の手入れをする源さんなど、お馴染みの人物も登場します。

本作で描きたかったテーマや続編への思いについて、千早さんにお話をうかがいました。

聞き手・構成=山本圭子/撮影=山口真由子/ヘアメイク=加藤志穂(PEACE MONKEY)

「加害」についてきっちり考えてみたかった

―― 『赤い月の香り』を読み始めたとたんに、調香師・朔のたたずまいだけでなく、彼が暮らす洋館や森に接した庭の空気感までよみがえってきました。「『透明な夜の香り』の世界にまた行ける!」と喜ばれる読者も多いと思いますが、『透明な夜の香り』の執筆中から続編の構想があったのですか。

それがなかったんです。「シリーズものはやらない。一作ごとに違う世界に挑戦したい」という気持ちで作家活動を続けてきたので。「あそこで終わらせてくれたらよかったのに」と思うようなシリーズものの作品がよくあるので、そうならないようにしていたのかもしれません。でも一人称で書いているのだから主人公を替えれば雰囲気も変わるし、物語に違う面も出てくるかなと考えるようになって。続編希望の多い作品は他にもあるのに今回方針を崩してしまったのは、私自身が書いていて「この空間に戻ってこられてうれしい」と感じる小説だからかもしれません。そういう意味では珍しい作品ですね。

―― 『透明な夜の香り』が刊行されたのは、3年前のコロナ禍の始まりの頃でした。マスクの着用で嗅覚が鈍くなるなど、あらゆる人が感覚に大きな影響を受けましたが、そんななかで人間の五感を呼び覚ますような『透明な夜の香り』を読んで、心が潤った方が多かったと思います。

私もあの頃のことはよく覚えています。東京の街から人が消えて、書店も閉まって……そんな映像を見て「この本は売れないだろうな」と思っていたら、意外なほど反響が大きくて。いろいろな方が取り上げてくださいましたが、以前共作した尾崎世界観さんが確かテレビで「この題材だったら100巻くらいいけるんじゃない」とおっしゃって。びっくりしましたが、背中を押していただいたと思っています。

―― 「主人公を替えれば」とおっしゃいましたが、『赤い月の香り』では視点人物が満という、朔や前作の主人公・一香より年下の青年になっています。朔が幼馴染みで探偵の新城と、満がアルバイトをしているカフェに行き、自身が暮らす洋館で働かないかと満を誘うところから物語が始まります。前作に比べると、朔がちょっと能動的になっていますね。

朔が少しだけ人に近づき、一歩踏み出すようになるまでが前作。本作は朔が継続して人とかかわりを持とうとし始める話です。私だけなのかもしれませんが、人とかかわるとき、まず意識してしまうのが「加害」。一香は自分が何もしなかったことに罪の意識を抱き、自分は加害者だと感じていましたが、今回は改めて加害についてきっちり考えたいと思いました。そこで登場させたのが、会ってすぐの朔に「君からは怒りの匂いもする」と言われ、加害者意識にさいなまれている満です。

―― 本作は八章からなる長編小説で、さまざまな執着を持った依頼人が自分の欲望を満たす香りを作ってもらうために朔の洋館を訪れるという設定です。「噓をつかない」という条件でそこで働き始めた満は朔が指定したものを身につけ、その香りに染まることで怒りに吞み込まれにくくなり、自分の過去と向き合い始める。章が進むにつれ、加害というものの複雑さや根深さがあぶり出されていくようでした。

私は人とかかわるとき、どうしても自分の加害性が出てくると思っているんです。特に顕著なのは恋愛な気がします。イライラして心ない言葉をぶつけたり、束縛したり、嫉妬してしまったり。本当に大好きな気持ちとか、やさしい気持ちとか、それだけを持つことはできないのだろうかと考えてみるのですが、多分私には無理。「自分の加害性がこわいから人とは付き合わない」という選択肢もあるけれど、それも難しい。だとしたら、自分のイヤな面や衝動をちゃんと見つめないと、人と一緒にいることがうまくできないんじゃないかと思ったんです。朔という人物を考えたとき、彼にもそういう気持ちがある気がしました。たとえば前作の最後のほうで彼が一香にしたことも、言ってみれば加害。それで、朔が満という怒りの衝動を抑えられない人に興味を持つという話にしました。

加害者意識のない人への復讐は可能?

―― 朔にはさまざまな香りの依頼があり、加害との関係を感じさせますが、香りの前提となる体臭の特別さについて気づかされたのが二章の歌姫リリーの話でした。

そもそも体臭を意識していない人が香りを身につけることはないんです。逆に言えば、体臭を消したくて身につけるのが香り。どんな人にもあるのが体臭ですが、日本人は体臭を意識していないというか、「ない」と思っている人が多いようです。私は昔いろいろな国の生徒がいるアメリカンスクールに通っていましたが、「文化圏が違うと人のにおいも違う」と感じることが多かった。そういえば映画『パラサイト半地下の家族』も、においが話の鍵になっていましたね。文化や生活の違いがどうしても表れるのがにおいで、それは残酷なほどですが、体臭もそのひとつという気がします。人間の感情が体臭にあらがえないのは無意識のうちに判断してしまうからで、たとえばいくら顔が好みでも体臭が苦手な人とは恋愛できない人は多いですよね。私は誰かと付き合うたびに、「いつかこの体臭がきらいになる日がくるのかな」と考えてしまいますね(笑)。

―― それはちょっと寂しい気がします(笑)。

今思い出したのですが、本作を書く前に編集の方数人と好きな香りを作るワークショップに行ったんです。いろいろな香料を混ぜて自分好みの香りを作るのですが、みんな違うのに驚いたし、香りに性格が表れることもよくわかりました。そのなかのおひとりとはほぼ初対面だったのですが、「野性的な香りを作るな」と思っていたら、後に結構ワイルドな性格だということがだんだんわかってきた。好きな人ができたら、付き合う前に一緒に行くといいかもしれませんね。

―― 加害の話に戻りますが、満と同じ歳の依頼人・持田を通していじめや暴力というテーマが浮かび上がってくるのが四章以降。加害者意識を持つ満のトラウマにも少しずつ迫っていきます。

今回は暴力やいじめについて書きたいという気持ちも大きかったんです。以前から思っていたのですが、“復讐もの”と言われるジャンルがあるけれど、そもそも復讐って不可能じゃないか、と。どんなに手の込んだ復讐をしても、自分が暴力やいじめで味わったのと同じ苦しみを自分以外の誰かに味わわせることはできない。だからといってやめろとは言いませんが。私のそういう考え方が、本作には入っていますね。

―― 三章に「人は見たいものを見て、信じたいものを信じます」「君(満)の感じている世界を誰かにそっくり体験させることはできないだろう」という朔の言葉が出てきますが、四章の持田の話にはそれらの言葉とのつながりを感じました。

加害者にいじめの意識がなかったら、罪の意識はひっぱり出せない。いくら香りで人間の記憶をあやつれても、ないものはないんです。前作の朔は“どんな香りでも作れる天才”だったけれど、本作には香りを使っても埋めきれない人と人との間にある溝がでてきます。それは私が朔の能力の限界や不完全さを書いてみたかったからだし、人間らしさをだしたかったからだと思います。

―― 「君(満)の感じている世界を誰かにそっくり体験させることはできない」というのは“しょせん人は孤独”ということなのでしょうか。

私自身「誰も私の気持ちはわからないし、私が感じている世界を誰かに正確に伝えることもできない」とずっと思っていますから(笑)。でもその反面、自分の脳内の景色を物語にして、全部誰かの脳に入れたいという欲がある。わかってもらうことや伝えることをあきらめきれないから、小説を書いているのだと思います。そこは朔も同じで、自分をわかってもらうことをどうしてもあきらめきれない。だから一香に“あること”をしているのだと思います。

―― お話をうかがっていると、「やはり千早さんは朔っぽい」と思えてきます。

近いところはありますが、私は失ったものにあまり執着しないタイプ。「もういらなくなったんだな」と思うだけです。朔はなんだかんだ言っても、失うのがこわいんだと思う。多分朔より私のほうが残酷なのでしょうね。

「正しい執着」とはどういうこと?

―― 加害とも関係してきますが、後半では母と子の問題が大きくクローズアップされてきます。満以外の人物の過去にも話が及び、物語にどんどん引き込まれていきました。

これを言うと異をとなえる人がいそうですが、私は親子の情にも加害が絡むと思っているんです。本作にはそれが結構強くでていますね。すごくたちが悪いのは、親は愛情だと思っていても子どもにとっては加害の場合があること。“愛情と加害は結びついてくるもの”という私の考え方に対して、「そんなことはない」と反論する人はきっと多いでしょう。でも、そういう人ほど危ない気がします。実際「あなたのためを思って」と言う毒親はいっぱいいますから。

―― 愛情という名目が絡むと、暴力すら正当化されてしまうこともありますね。

そういう例はすごく多いと思います。一方で、よかれと思って誰かに言ったことに対して、相手から「それは悪意でしかないよ」と言われてしまうこともありますよね。話しているうちに、だんだん悲しい感じがしてきましたが。

―― 六章に登場する茉莉花は、ある意味起爆剤ですね。彼女にひかれた満は“やってはいけないこと”を繰り返し、だんだん引き返せなくなっていきます。茉莉花についてはどんなイメージでお書きになりましたか。

茉莉花の登場でようやく色気のあるシーンが書けました。タイトルに「赤」を入れたので、そういう要素も欲しかったんです。茉莉花は、満が求める白くて柔らかいからだや欲しい形の愛情を持っている人。私は女である自分のからだが柔らかいと思うことはないけれど、書くときには満になっているので、茉莉花については自然とそういう描写になりましたね。

―― 朔は満が約束を破っていることに気づいているはずなのに、なぜ動かないのか。朔の本当の目的は何なのか。物語の核心に近づく過程から意外な事実が明かされるラストまで、ドキドキが止まりませんでした。

前作で考えたのは愛着と執着の違いでしたが、今回加害をふまえながら考えたのは「正しい執着のかたち」でした。本作は「小説すばる」での連載をまとめたものですが、連載中からずっと朔と一緒に「正しい執着」について考えていた気がします。その答えは最後のシーンを書いているうちに自然とでてきたのですが、自分でもはっとしました。

―― 前作の主人公である一香も少しだけ登場しますが、彼女の存在感はやはり大きいですね。

一香は人気があったので、でてこないと読者ががっかりするかなという気持ちもありました。最初はあまりださないつもりでしたが、彼女が現れると空気が清らかになるんです。前作は一香の目線だったので一香の姿を書けませんでしたが、本作は満の目線だったので一香の姿を書けた。読者の印象とずれていないといいなと思っています。

―― 一香と満は同じ仕事をしたわけですが、ふたりの違いや共通点についてはどうお考えでしたか。

一香も満も朔が作る香りを身にまとうことで気持ちが落ち着きますが、人間は感覚だけで生きているわけではないので性格もまったく違うし、好むものが同じというだけで仲間意識を持てるわけでもないんです。衝動に吞み込まれやすく感覚の過敏さに苦しんでいる満は、なりたい自分になるために香りを求めていて、背伸びして朔の香りを身につける感じ。一香は本当に傷ついていて無の状態で、休めるところを探している鳥みたいだった。彼女を楽にしてくれたのが朔の香りだったんです。

―― 一香と朔との関係がどうなるのかという点も、前作から引き続き読者が気になるところだと思います。

ふたりの関係は前作のラストからは進展していますが、ほんのちょっとだけ。これから先は……どうなるんでしょうね。