6年前、C荘は無傷だったものの、周囲の山はほぼ全焼した。冬になって雨が降り始めると、せき止める木々のなくなった山を雨水が濁流となって流れ落ち、C荘の敷地の地面をえぐった。C荘に続く未舗装の山道にも深い溝ができ、風が吹くと左右の山の焼けた木々が倒れてきて道をふさいだ。外出するたびに、900メートル先のアスファルト道路に出るまで、しょっちゅう車を停めて道の枯れ木をどかさねばならず、車のなかに作業用手袋を常備するようになった。

灰色の景色のなかで枯れ木をどかす夫の姿を見ながら、この地は永遠に消えないダメージを負ったのだと思った。もう二度ともとには戻らないだろうと。アデガやブドウや山羊を失った村の人たちが、喪失を嘆きながらも冷静で、取り乱していないようなのが不思議だった。いざとなったらいつでもここを捨てて逃げられる外国人である私たちと違って、彼らはこの土地と深く結びついて生きているというのに。

しかし、もとに戻らないなどと考えるのは、自然を知らない人間の傲慢だった。

半年後の春にポルトガルを再訪したときには、焼けた地面から若草がものすごい勢いでのびて、地面は緑に戻っていた。焼け死んだと思っていたC荘のオリーブの木々からも、新しい枝が生えてきていた。火を受けて半分焼け落ちたオレンジの木は、焼け残った枝にたくさんの実をつけていた。焼け死んだように見えた周囲の森のユーカリの一部もしぶとく、やはり新しい枝をぐんぐん伸ばしていた。

しかし、ユーカリや松の木がなくなった山の斜面には本来の原生植物が戻ってきた。山肌が赤紫のエリカの花で埋め尽くされるさまは壮観だった。地元の山が「赤い山」と呼ばれる理由が初めて理解できた。「昔の山は本当に綺麗だった」というグラシンダの言葉も。

6年たったいま、かつて火事があったことを示す痕跡は、もはやなにひとつない。アントニオが新たに植えたブドウの木も、立派な実をつけるようになった。

我がC荘の背後の山も、かつてはユーカリの森だった。山の所有者は地域のオリーブオイル搾油所の経営者で、いったんすべてを更地にした後、先月そこにオリーブの木を植え始めた(なぜ植え始めるのに6年かかったかというと、ここがポルトガルだからだ)。いまはまだ小さく頼りないオリーブの木々も、すぐに大きくなるだろう。オリーブ林を通り抜けて家に帰るのは、「お洒落な南欧」のイメージそのままで、きっと気分が上がるに違いない。

今年も赤紫に染まりつつある山肌を見ながら、自然にとって人の所業などささいなことなのだと痛感している。

(つづく)

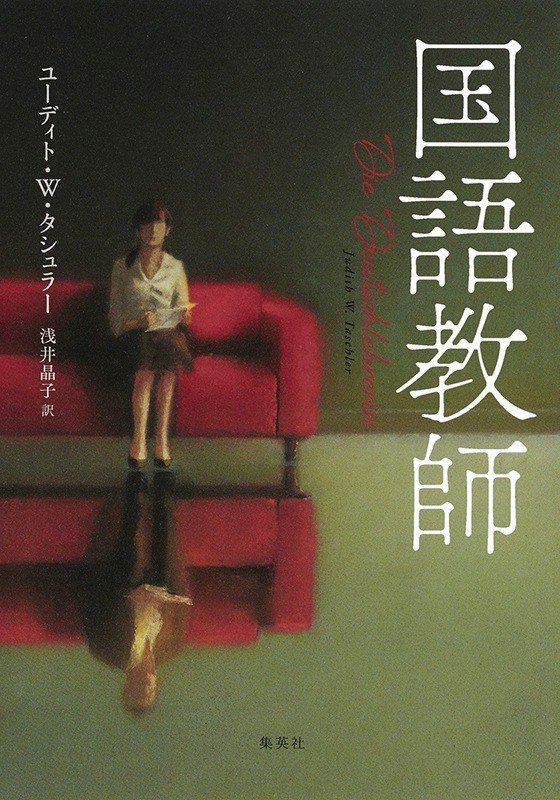

関連書籍

集英社

定価:本体2,600円+税