飛行機の旅を楽しむ

上空から空を眺める飛行機の旅では、地上では出会えない空の表情を楽しむことができます。そのとき一番重要なのが、「飛行機のどの座席を予約するか」です。翼が視界にかからない窓側の座席が第一条件です。次に、フライトの時間と経路、太陽との位置関係をチェックします。

たとえば朝の時間帯に羽田空港から新千歳空港に向けて出発するフライトの場合、進行方向は北なので太陽は右側(東側)にあります。このとき、左右どちらの列に席を取るべきかは、皆さんが出会いたい「現象」によって変わります。

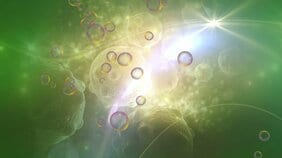

太陽と反対側の席に座ったときに見られる代表的な現象が「ブロッケン現象」です。フライト中、機体の下に積雲や層積雲などの雲があると、乗っている飛行機の影が雲に映るのと同時に、その影を中心とした虹色の光の環=光輪ができます。

これは、水滴でできた雲の粒を太陽光が回り込む(回折する)ことによって、影を中心に環状の虹色の光が現れるものです。もともとはドイツのブロッケン山でよく見られたことから「ブロッケン現象」と呼ばれています。積雲や層積雲があると高確率で発生するため、出会いやすい現象です。

また、太陽の反対側の席では、窓側の空だけで雨が降っていると、虹も見ることができます。しかも、飛行機からであれば、丸い虹と出会う可能性があるのです。

虹の本来の姿は、太陽を背にしてちょうど飛行機の影がある位置、「対日点」を中心とした円状です。地上の場合、対日点が地平線より下にあるため、空にかかる円の一部しか見えませんが、飛行機からの場合、運がよければ虹の円をまるごと見られることがあります。

また、積雲や層積雲などの雲があるときは、離陸後あるいは着陸前、飛行機が雲の外に出るか出ないか、ギリギリ雲の中にいるときに窓の外に注目すると、円状の「白虹」に出会えることがあります。