期待するのは「人間にはできないことをやる家電」

––––昨今はAI技術がますます生活に入り込んでいます。勝間さんは、こうしたAIの本質をどのように捉えていますか?

まず「AIが何でもやってくれる」と考えるんじゃなくて、何をどう処理してくれているのかを理解することが大事です。

たとえばChatGPTなどの生成AIサービスは、LLM(大規模言語モデル)です。私は「言語の計算機」と呼んでいますが、「言語と数字で処理できるもの」は得意なんですよ。だから私は毎日、会話の相手としてChatGPTやGeminiを使っています。

一方で「AI家電」と呼ばれる製品は使っていません。あれは実際にはAIじゃなくて、画像処理アルゴリズムがメイン。たとえばルンバがやっているのは部屋をマッピングして、最適なルートを導き出す“掃除アルゴリズム”ですよね。

機能を見れば、「これは使えるAIなのか、そうでないのか」がちゃんとわかります。冷蔵庫のAIなんて、言語を処理できるわけないですよね(笑)。

––––AIや家電の進化によって、これから私たちの暮らしや働き方はどう変わっていくと思いますか?

とにかく、これからは“労働の価値がどんどん下がっていく”ってことを、もっと認識したほうがいいと思います。たとえば、医師と看護師がいた場合に、先に仕事がなくなるかもしれないのは医師のほうなんです。なぜなら、医師の診断業務はAIが代替できるようになっていくけれど、包帯を巻くなど看護師のように「手を動かす」部分にはまだまだ人間が必要です。

––––最後に、勝間さんは未来にどんな家電の登場を期待していますか?

「ありそうでなかったもの」ですね。やっぱり人の手が必要な“物理的な作業”を、家電がどう実現してくれるかがポイントだと思います。

ホットクックが本当に偉いのは、閉じた鍋の中でかき混ぜてくれることなんですよ。普通は蓋を開けて混ぜるしかない。でも、蓋を開けると味が落ちる。ホットクックはそれを自動でやってくれるから、誰でも美味しい料理ができる。これは画期的でしたね。

同じように、ルンバも人間では到底できない頻度で掃除してくれます。私は3台をスケジューラーで週に3回動かしていますけど、人間だったら週1回が限界ですよね。

「できるけど、ちょっと便利になるだけ」みたいなレベルではなく「人間にはできないことをやってくれる家電」が、これからもっと出てくると嬉しいですね。

取材・文/毛内達大 撮影/野﨑慧嗣

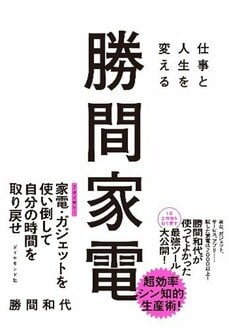

<プロフィール>

勝間和代(かつま・かずよ)

1968年東京生まれ。経済評論家。早稲田大学ファイナンスMBA、慶応大学商学部卒業。当時最年少の19歳で会計士補の資格を取得、大学在学中から監査法人に勤務。アーサー・アンダーセン、マッキンゼー、JPモルガンを経て独立。現在、株式会社監査と分析取締役、国土交通省社会資本整備審議会委員として活躍中。

少子化問題、若者の雇用問題、ワークライフバランス、ITを活用した個人の生産性向上、など、幅広い分野で発言をしており、ネットリテラシーの高い若年層を中心に高い支持を受けている。Twitterのフォロワー70.6万人、FBページ購読者4万6000人、無料メルマガ4万7000部、有料メルマガ4000部などネット上で多くの支持者を獲得した。5年後になりたい自分になるための教育プログラムを勝間塾にて展開中。著作多数、著作累計発行部数は500万部を超える。