出席者が「無意味な時間を過ごすだけ」と感じる会議

プロジェクトにおいて、会議はディスカッションや意思決定、情報共有の手段として重要な要素です。しかし、その会議が適切に運用されない場合、メンバーの時間と集中力を奪い、チーム全体に悪影響を及ぼすことがあります。

特に、惰性で設定されている目的が曖昧で進行が非効率な「無駄な会議」が頻発されると、メンバーのモチベーションが低下し、業務の効率が低下するだけでなく、最終的にはプロジェクト全体の進行に支障をきたす恐れがあります。

そもそも、無駄な会議は上長が報告を直接聞いて安心したり叱咤したりするためだけに開かれていることも多く、参加者の時間を消費してプロジェクトのリソースを削っているという意識が低いことが考えられます。

無駄な会議の典型的な特徴は、目的やゴールが明確でないことです。たとえば、「進捗状況の確認」という名目でチーム全体の会議が設定されていても、何を確認し、何を決定するのかがはっきりしていない場合、参加者はその場にいる意義を見失いがちです。

また、議題が曖昧なまま会議が進むと、議論が散漫になり、最終的に「何が決まったのかわからない」という結果に終わることが少なくありません。特にリモートワークの場合、少数の発言者以外は誰も話を聞かず非効率な状態で自分の作業を行っているという状況になりやすくなります。

さらに、会議の参加者が適切に選定されていないことも問題を深刻化させます。会議に参加する必要のないメンバーが招かれる一方で、重要な決定に関わるべきメンバーが欠席していると、議論が実質的な意義や成果を伴わないものになります。

不要な参加者にとっては時間の無駄であり、必要な参加者には後で再確認や追加の調整が発生するため、さらに時間が浪費されます。こうした状況が繰り返されると、会議そのものへの信頼感が低下し、メンバーが「どうせ無意味な時間を過ごすだけだ」と感じるようになります。

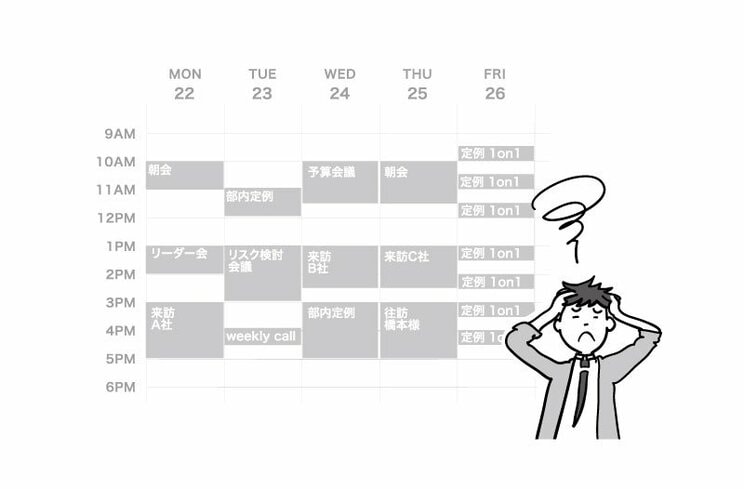

無駄な会議はメンバーのモチベーションを低下させるだけでなく、業務効率にも悪影響を及ぼします。頻繁に会議が設定されると、メンバーが集中して作業に取り組む時間が削られるだけでなく、会議から実務に戻るための切り替え時間も必要になります。

このような環境では、メンバーが「会議のための仕事」に追われるようになり、本来の業務の優先順位が低下することが避けられません。会議の多い組織では、しばしば集中できる時間が残業の時間だけ、ということになりがちです。

また、無駄な会議設定が常態化すると、「会議への参加が仕事だ」という勘違いが蔓延するようになり、時間の消費に対してプロジェクトの進捗が出ないために、その対策会議が開かれ、さらに作業時間が圧迫されるという悪循環に陥るようになります。炎上・失敗するプロジェクトではこうしたパターンが多く見られます。