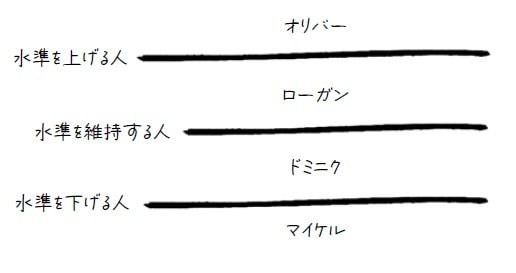

「3つの水準」フレームワーク

従業員を解雇するのは簡単なことではない。これまでに紹介した一流のリーダーたちは、どんな犠牲を払ってでも企業文化を守ることの重要性を理解しているが、従業員を解雇せざるをえないときの難しさ、苦悩、葛藤についても語っている。

この心理的摩擦と、そこから生じるオストリッチ効果(脅威から身を隠せば、やがて危険は過ぎ去るという考え)が判断を先延ばしにし、やるべきだとわかっていることを避ける原因となる。

これを踏まえて、シンプルなフレームワークを作成した。この10年間、我が社の経営陣が利用してきたもので、そうした摩擦を見抜き、どのメンバーを採用し、昇進させ、解雇すべきかを明らかにするのに役立つ。名づけて「3つの水準」フレームワークだ。

はじめに、該当のメンバーに関して、自分自身(または経営陣)にごくシンプルな質問をする。「組織で全員の価値観、姿勢、才能がこの従業員と同レベルだったら、水準(平均)は上がるか、変わらないか、下がるか?」

この質問は、チーム全員の物ごとに対する見方、経験、関心、思考の多様性、実体験、世界観が類似していることを望んでいるわけではない。あくまで企業文化の価値観、基準、姿勢を問うているだけだ。

自分が所属するチーム(仕事でもプライベートでも)で、メンバーの誰か1人を思い浮かべて自分に問いかけてみよう。「チームの全員があの人の文化的価値観を持っていたら、水準は上がるか、変わらないか、下がるか?」

この図に、架空の人物4名を当てはめてみた。こうすれば一目瞭然だろう。マイケル(水準を下げる人)は解雇すべきで、オリバー(水準を上げる人)は管理職に昇進させるべきだ。調査で実証されたように、マイケルはチームの文化に有害な影響を与え、逆にオリバーは役職が上がれば、ポジティブな影響を与える。

このフレームワークは、チームの現在の基準に照らして新入社員を評価する際にも役に立つ。

法則 「3つの水準」で理想のチームをつくる

メンバー1人ひとりに対して、水準を引き上げるよう努力すべきだ。そして、サー・アレックス・ファーガソンのように、過去にどれだけトロフィーを獲得していようと、水準を下げているメンバーがいれば、いますぐ毅然とした行動を取って、尊い集団文化が壊されるのを阻止する必要がある。

[「会社」という言葉の定義は、「人々の集まり」にすぎない。]

写真はすべてイメージです 写真/Shutterstock