本業の3つの輪と重なるかで是非を判断する

では、具体的にどのような副業・兼業が、自分にとって良い副業・兼業なのでしょうか。

それは、本業における3つの輪のどこかに重なるような副業・兼業です。

本業の3つの輪にまったく重ならない副業・兼業を行っても、アイカンパニーの成長、発展には繋がらないからです。

逆に、本業の3つの輪に重なる副業・兼業であれば、重なった輪をより大きくすることに繋がります。

事務的な仕事が本業の人が、ウーバーイーツに登録して自転車で配達をしても、本業の3つの輪に重ならないので、あまり良い副業・兼業とは言えませんが、アスリートがやるのなら、重なりがあり、良い副業・兼業となるのかもしれません。

企画系の仕事が本業の人が、地域の町おこし事業や課題解決を支援するといった副業・兼業を行うのであれば、本業の3つの輪と重なる部分があるでしょう。

スポーツ選手が、そのスポーツを子供たちに教える、一緒にスポーツをやるといったイベントが行われています。これに似た形で、自分の専門分野のことを子供たちに教える、一緒にやるような副業・兼業も、本業の3つの輪に重なりそうです。

一見すると、3つの輪と離れた副業・兼業のように思えますが、子供に教えようと思うと、普段何気なくやっていることの意味や真意を考えますし、どうすれば面白さが子供たちに伝わるかも真剣に考えるでしょう。何よりも子供たちの反応が自分の「Will」に大きな刺激を与えてくれる可能性があります。

働く個人にとって良い副業・兼業は、その働く個人の勤務先企業にとっても良い副業・兼業となります。

したがって、副業・兼業を認めるかどうかを審査する際に、3つの輪と重なりがある副業・兼業か否かを基準に可否を判断すると、社員にもメリットがあり、企業にもメリットがある、Win‒Winの副業・兼業だけを認めることができます。

副業・兼業の可否をこのように決めることにより、社員の成長に繋がらない副業・兼業を防ぐことができますし、企業としても、社員が疲弊して本業に支障をきたすような最悪の事態も避けられます。

さて、あなたの会社は、副業・兼業を認めていますか?

あなたは、副業・兼業をすることを考えたことはありますか?

もし考えたことがあるなら、その仕事は3つの輪のいずれかに重なりますか?

目先の小さなメリットに惑わされることなく、アイカンパニーの成長、発展という視点から自分なりの最適解を求めてみてはいかがでしょうか。

写真はすべてイメージです 写真/shutterstock

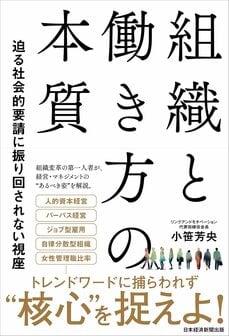

組織と働き方の本質 迫る社会的要請に振り回されない視座

小笹芳央

2025/4/11

1,980円(税込)

224ページ

ISBN: 978-4296122950

【内容紹介】

「人的資本経営」「パーパス経営」「ジョブ型雇用」

「自律分散型組織」「女性管理職比率」……

トレンドワードに捕らわれず“核心”を捉えよ!

組織変革の第一人者が、経営・マネジメントの“あるべき姿”を解説。

本書は、日本の組織変革の第一人者である著者が「会社とは、いったい何か」「組織は、どうあるべきか」という“本質”を主軸に、経営やマネジメントの在り方を解説するものです。

近年、企業を取り巻く環境は目まぐるしく変化を続けており、今後の予測が極めて困難なため、「経営の中長期的な見通しがつかない」と言われるようになっています。その影響で、「各企業は世の中の潮流に乗るためにバズワードに飛びつくものの、いつの間にかその本質を見失い、『手段』が『目的化』してしまっているケースが多発している」と、著者は警鐘を鳴らしています。

「人的資本経営」「パーパス経営」「ジョブ型雇用」「自律分散型組織」「働き方改革」「女性管理職比率」「ダイバーシティ」……。実に多様なキーワードが広まり、国や社会からの要請も増えています。しかしながら、それらの本質を見抜くことなく、当面の対応をしがちになり、従業員の時間と労力は会社の見えないコストとして生産性を押し下げ、また対応した人間の仕事への効力感や誇りを奪っているケースが散見されると、著者は分析。

「このままでは、経営者や管理職層、働く人々が徒労感や無力感に襲われてしまうのではないかという憂いと、日本企業の国際競争力がさらに低下してしまうのではないかという危機感を抱くようになりました。私の過去の経験や現在の立場上、どうしてもこのまま世の風潮に対して沈黙していてはいけないという感情に突き動かされたのが、本書を執筆することになった理由です」と著者は語ります。

著者が経営する会社は、経営学・社会システム論・行動経済学・心理学などの学術成果をもとにした基幹技術「モチベーションエンジニアリング」を開発し、国内最大級の社員クチコミデータベース(約1,860万件)や、組織状態データベース(延べ12,650社、509万人)、人材育成関連データベース(延べ11,640社、148万人)など、膨大なデータを蓄積してきました。

本書は、それらをもとにした統計的なファクトデータやコンサルティングの豊富な実例を交えながら、トレンドワードの本質に迫り、組織変革のあるべき姿を描き出します。

経営者や管理職のみならず、人事・経営企画・IR・広報担当者などのコーポレート部門、さらには次世代を担うビジネスパーソンにとっても企業変革のための示唆に富む一冊です。

【目次】

第1章 会社・組織・マネジメントの本質

1「会社」とは、いったいナニモノなのか

2「組織」の成立要件と存続要件

3「マネジメント」の本質的な役割

第2章 社会的要請の本質

1「女性管理職比率」の罠

2「人的資本経営」の真相

3「働き方改革」の困惑

4「日本版ジョブ型雇用」の正体

第3章 個人の働き方の本質

1「働く個人」は「投資家」である

2「ワークライフバランス」の落とし穴

3「キャリアデザイン」の幻想

4「副業・兼業」の是非

第4章 組織変革の本質

1「自律分散型組織」の限界

2「パーパス経営」の成否

3「ダイバーシティ」を深掘る

4「組織変革のメカニズム」を解き明かす

第5章 環境変化適応の本質

1「テクノロジーの進化と仕事」の未来を展望する

2「労働市場適応」のサバイバル

3「均衡状態に安住する」+「手段の目的化」という病