殺陣の緊張感や空気感を生かしたい

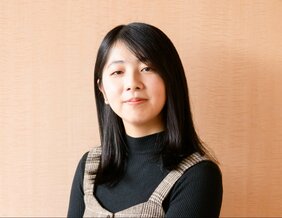

――本日の殺陣体験ですが、やってみてどうでしたか。

藍銅 難しかったです。講師の方にお話を伺い、基本の斬り方は八種類しかなくて、それを極めて更に美しく見せるというのは奥深いなと思いました。ほか、もちろん模造刀なので安全なんですけど、切っ先を自分の喉くらいの高さにすると相手の喉の高さになるから急所を突けるというお話なども参考になりましたね。

――殺陣の先には殺しがあるわけですよね。

藍銅 あれがいずれ殺人の技術に繋がるのだと思うと恐ろしいです。ご指導いただく時も、そこに立っている人を斬るイメージを持つとか、肩から袈裟 斬りにするとか、胴体を一刀両断するなどと聞くたびに、やはり人を斬る技術なんだと実感しました。

――『馬鹿化かし』でも戦いのシーンがありましたね。今後の創作に生かせそうでしょうか?

藍銅 生かしていきたいですね。「歩いていたら後ろから二人の浪士に襲われる」という設定で立ち回りもやったのですが、失敗した時に、「今、自分は死んだな」などと思いました。そういった緊張感を作品に書き込みたいです。

――最初に朝右衛門が半蔵の胴を斬りますが、今回の体験で、寝起きで一刀両断するのがどれだけ大変か実感できたのではないかと思います。

藍銅 しかもあのシーンは脇差でやってますから、よほどの達人だったということになります。そういったリアリティが私の中で出来上がった気がしますし、あの空気感は今後の創作に出していける気がします。

――一連の動きがとてもお上手でした。

藍銅 刀を鞘 に納める動き、納刀などを褒めていただきました。ただその納刀も、真剣だったら自分の指を切っているんだろうなという緊張感がありました。私は高校と大学で六年間くらい弓道をやっていたのですが、武器として使うものなんだと実感する瞬間や、的を狙う時の緊張感が好きでしたね。

――殺陣をやったことで、弓道をやっていた時の身体性も呼び起こされたのではないかと思います。

藍銅 そうですね。あと弓道は、あてるととてもいい音がするんです。

――どんな音なんですか?

藍銅 紙が裂ける、スパンっていう音です。一方で、あてたい気持ちが前に出すぎると良くないのです。弓の競技では、一回で行射 できる弓の数が大体四本なのですが、最初の三本をあてて最後の一本をはずすと、実力があるのにはずすのは「あてたい」という欲があるということで、「スケベ」とか「チキン」などと言われます。

――あてなければいけないのに、あてようと思ってはいけないんですか。

藍銅 ええ、謎かけのようでしたね。要するに落ち着いて弓を引くということなのですが、引いている間の静かな気持ちが好きでした。最近は弓を触っていないのですが、たまに思い返します。

――弓を引いている時は、何を考えているのでしょうか?

藍銅 恐らく考えている余裕はなくて、とにかく形通りを心がけます。あと、弓道は的を狙う時にいったん静止しなければいけないんですよ。ルールではないのですが、弓を構えて持ち上げて、五秒間くらいしっかり的を狙い、ようやく手を放すのが正しい形です。待てずに放してしまうのは早気 といって、精神の乱れがあるとされます。

――静止の時間はいわゆるゾーンに入る感覚のように思えるのですが、小説を書く時もそういった感覚はあるのでしょうか?

藍銅 デビュー前後は無限に書けるという高揚感で執筆することもありました。ただ、異常に気分が乗った状態で書いたものは、後で読み返すといまいちだと思うことが多く、最近はそういうテンションで書くことはほぼないですね。逸 らずに考えて執筆していることになるので、良い状態だと思っています。

今後に向けて

――今後はどんな作品を書きたいですか。

藍銅 今回は半蔵が忍者でしたし、忍者愛があるので忍者関連のことを書きたいですね。時代設定は、ファンタジーと相性がいいので、江戸時代やそれより少し前くらいの時期を舞台にしたいと思っています。ジャンルとしてはファンタジーのほか、少しミステリー要素のあるホラーなどにも挑戦したいですね。

――読者には、ご自身の作品をどのように楽しんでほしいですか?

藍銅 自分の作品は娯楽だと思って書いていますので、あまり難しいことを考えず、気軽に手に取っていただければと思います。普段本を読まない友人は、知らない単語を調べながら読んでくれているようです。そうやって理解しようとしてもらえるのはとてもうれしいですし、もちろん気軽に読み飛ばしてもいいと思っています。是非いろいろな方に読んでいただきたいですね。

「小説すばる」2025年5月号転載