「輸出=善、輸入=悪」という誤解

二つめは、「貿易黒字のほうが得で、貿易赤字は損である」という誤解だ。

貿易赤字は、輸出よりも輸入が多い状態を指す。したがって、輸入が多いと当然、貿易赤字になる。日本の商社は輸入が多いため、貿易赤字の要因といえる。

だが、輸入を増やしている商社が日本経済に悪影響を及ぼしているかというと、決してそうではない。そう考えると、この論理が不正確だと気づくはずだ。こうした言説は「赤字が悪い」という印象論に基づくもので、「輸出=善、輸入=悪」というそもそもの前提が間違っているのだ。

実際には、世界の半分の国が貿易黒字で、半分が貿易赤字ということになるが、何の問題も起きていない。貿易赤字になれば支払い代金は大きくなるが、借り入れをすれば済んでしまう話だからだ。

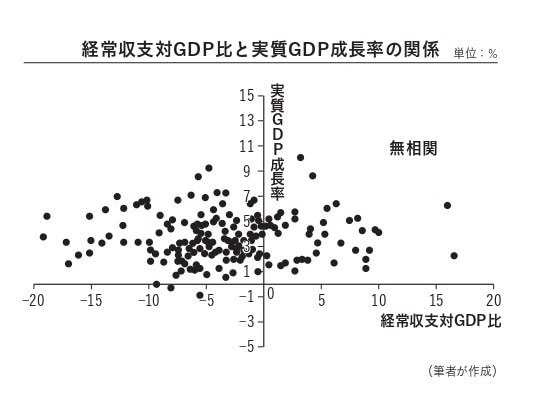

上図は、GDPに対する貿易収支の比率を横軸に、経済成長率を縦軸にとって、ある年の200カ国くらいのデータを落とし込んだ散布図だ。もし縦軸と横軸に相関があれば、右肩上がりにドットが集まるが、ここでは散在していることがわかる。つまり、両者には相関性がないということだ。

したがって、貿易収支が赤字でも黒字でも、経済成長率には何ら関係ないといえる。

三つめは、「自由貿易で損をする」というウソだ。自由貿易は、原則として関税を撤廃して輸出入を行う協定を指す。2018年に署名された環太平洋経済連携協定(TPP)がその一例だ。TPPにはオーストラリア、ブルネイ、カナダ、チリ、日本、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、ペルー、シンガポール、ベトナムの合計11カ国が加盟している(米国は2017年に離脱)。

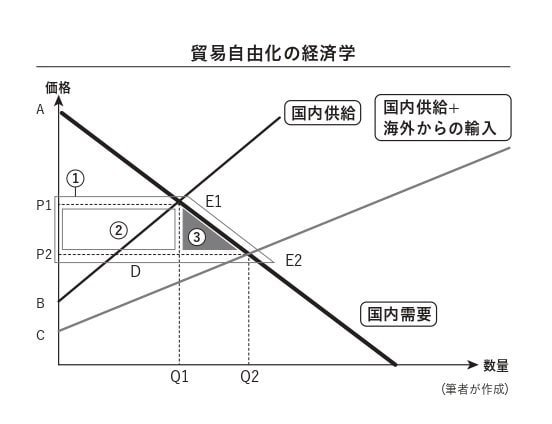

自由貿易協定の締結によって、輸出業者と消費者はメリットを享受できる。その一方で、輸入業者と国内生産者はデメリットを被るため、反対の声もある。しかし、貿易自由化における経済学的観点からは、メリットがデメリットを上回ると考えられている。

下図のように、自由貿易締結によって、増加する消費者の利益(消費者余剰台形①)は、減少する国内生産者の利益(生産者余剰台形②)よりも、三角形③の分だけ大きくなる。もっとも、これは消費者から生産者への利益の再分配を前提としており、後者への配慮が必要なことは言うまでもない。

また、当時の内閣府の試算でも、TPP締結によって「おおむね10年間で実質GDPが3兆円増加する」とされていた。

TPP反対派が最も心配していたのは、米国に有利な貿易を強いられることであり、その代表例が協定に盛り込まれたISD条項(国家対投資家の紛争処理事項)だった。

たしかに、世界ではこの条項に基づく訴訟が多発しているが、訴えられる国々は国内法制が整っていない途上国が主だ。またISD条項は、投資家や企業が国外で投資を行う際に、相手国から不平等な扱いを受けないようにするための決め事であるため、少なくとも日本のような先進国には有利に機能する。

文/髙橋洋一