貧富の差が明らかである社会で……

ひき逃げ交通事故という犯罪から物語が始まるこの作品。

犯人の逃亡を巡るサスペンスとか被害者家族による加害者への復讐物語のような、ありがちな展開を想像していると肩透かしを食らう。根底にあるのは、手酷い心の傷をもたらした“罪”に対して、人は“その罪に向き合うこと、そしてその罪を赦すこと”ができるのか、という問いだ。

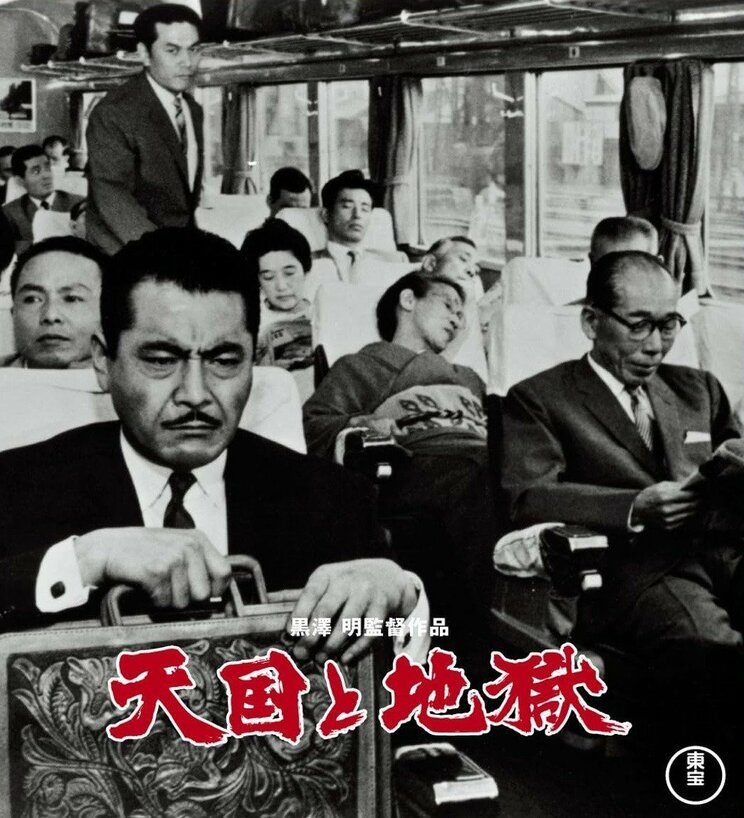

高度経済成長期前の日本では、金持ちと貧乏人の格差は確かに存在していたし、だからこそ、丘の上の豪奢な屋敷に住む資産家の会社経営者(三船敏郎)の子供を誘拐して身代金をせしめよう考える貧乏な若者(山崎努)を描いた黒澤明監督の名作『天国と地獄』(1963/今度、デンゼル・ワシントン主演でハリウッドでリメイクされる!)にはリアリティが感じられた。

日本の場合、その後の高度経済成長で格差がほぼなくなり“一億総中流社会”となることで、世界で唯一成功した“社会主義国家”とまで揶揄されるようになった。しかし、小泉内閣から本格スタートした規制緩和によって富める者はより一層富み、一方で非正規雇用者など労働者はどんどん経済的に厳しい状況へと追いやられ、安倍長期政権下の自己責任風潮で“格差社会”が加速定着した結果、貧富の差はいまや誰の目にも明らかとなってきた。

かつてスペイン、そしてアメリカの植民地だったフィリピンの場合、戦後に独立した多くの旧植民地同様、独裁政権時代が続いて貧富の差があって当たり前という社会が今日まで続いている。

本作の枠組みはこの貧富の差の上にあるのだが、一回りしてまた貧富の差が実感できるようになった日本だからこそ、本作で描かれている、“裕福であることを守り抜きたい加害者側”と、“貧しくとも明るく楽しく暮らしていた貧乏家族が全てを奪われた嘆き”の両方をリアルな肌感覚で感じられるようになったのではないだろうか。