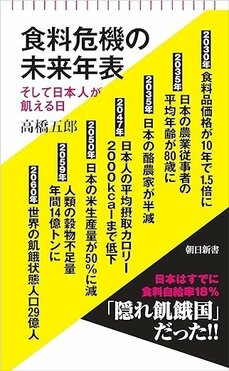

日本が飢餓を隠し続けられるかどうかは

経済力水準にかかる

さらにその後は人口の増加の一方で穀物生産量の頭打ちから、飢餓人口は再び増加の足を速める。穀物生産量がピークを越えるのは2047年、飢餓人口は22億5000万人、2062年に30億人、2089年には40億人を超えると予測される。もちろん、この予測は飢餓の世界的な拡張が人口の増加を抑えてしまうことがない限りのものである。

このような世界の食料供給システムの下で、日本が飢餓を隠し続けられるかどうかは、経済力水準がいまと同じくらいにとどまることができるかどうかにかかっている。日本はGDPの世界ランキングが低下し続け、2035年頃には残念なことだが、G7から脱退せざるをえない可能性を否定できないほどだ。

すでに国際食料市場現場では、日本の経済力の弱体化を反映して、アメリカ産やオーストラリア産牛肉・中国産の卵・小麦・大豆・クロマグロ・イカ・タラバガニなどを他国に買い負ける事態が広がっているという。

日本が買い負けを続けるようになると、食べる量や質を落とさざるを得なくなろう。国産を増やそうにも経営環境の厳しさが増し、そこに農家がいなくなる事態も捨てきれない。信じたくはないが、日本には、このⅩデーが刻々と近づいて来ていることを真剣に考えなければならない。

100万人の餓死者

けっして過大な数字ではない。毎年の餓死者の数である。国連関係者の見方はもっと厳しい。

2019年の餓死者をWFPは113万人としたが、世界の飢餓状態にある人口17億4000万人の0.065%に相当する。なおWFPは別のところで、毎年300万人以上の子どもが食料不足が原因で死亡しているというが、この数字の背景には新型コロナの流行が遠因となっており、平年ベースではもっと少ないであろう。

これらの状況を勘案して、本書では年間の餓死者が最低でも100万人は下らないととらえ、この割合を使って今後の数を予測してみた(餓死者数の推計については巻末の「4年間餓死者数の根拠」参照)。

いまみたように世界の飢餓人口見通しは増加する傾向にあるので、これとリンクして餓死者の数も増える見込みである。その具体的な数は、2030年107万人、2035年111万人、2040年119万人、2050年157万人と見込まれる。

一般に、餓死者の死因認定は難しいとされる。飢餓が原因で病気に罹患する場合、飢餓が直接の死因の場合もある。また餓死は病名ではないので、医師が死因を別の病気や理由にしなければならない。だから実際の数はもっと多い可能性も否定できないが、100万人と聞いただけでも、こんなにもたくさんの人が飢餓のために命を落とすのかと驚かされる。

しかし、先進国日本の餓死者数(推定)と比較するかぎり、けっして過大な推定ともいえないようである。日本の場合にも餓死を死因とする統計はなく、「人口動態調査」(厚労省)から飢えが原因となる死因(たとえば栄養失調症)の死亡者数で、餓死者数を推定するしか方法はない。

そのようにしてたどり着いた日本の餓死者数は、2021年の場合で2010人程度である。日本より経済状況が劣る国の数や人口などを念頭におけば、あながち多すぎるともいえず、背中に悪寒が走る数字ではある。

写真/shutterstock