「奥様に拘束衣をつけてもいいでしょうか?」

カミさんが入院している病院からは、相変わらず早朝に呼び出しの電話が来た。いや、本当のところは、カミさんが無理を言って看護師さんに電話をかけさせていたようだ。

その都度、僕は慌てて病院に飛んで行く。でも、彼女の病状が悪化したわけではなく、僕がいないことにパニックを起こして、勝手に動き回ったりするらしいのだ。ただ、僕が到着したときには、すでに眠り込んでいることさえあった。ある日、今度は医師から連絡が入った。

「奥様に拘束衣をつけてもいいでしょうか?」

僕は一瞬、意味が理解できなかった。

「先生、どうしてですか?」

聞けば、カミさんは身体の自由がきくので、点滴などを勝手に外してしまうというのだ。そうすると、当然ながら治療は進まない。

拘束衣は家族の同意を得てから装着することが決まりになっているらしく、医師は僕にその許可を求めてきたのだ。身動きできないように押さえられてしまうなんて……。本心では、可哀相で仕方なかった。でも、治療のためにはやむを得ない。

ただ、拘束衣によって動けない状態になっても、カミさんの不安定な状態は収まらなかった。とうとう医師も困り果てたのだろう。「ご主人が奥さんの病室に付き添っていただけませんか?」と提案される始末で、僕は毎晩、病院に泊まり込むことになった。病室に並べたパイプ椅子が、僕の寝床代わりだ。

深夜、ふと気づくと、彼女がベッドから身を乗り出して僕をジッと見つめていることがあった。だが、脳梗塞の後遺症のせいで、カミさんはまだ会話はできない。僕の顔を見て何か言うわけでもなく、ただ、ジッと見つめるだけ。そして、僕がいることを確認すると、安心して眠りについた。

たまに、カミさんが突然、ニコニコと微笑みを向けてくることもあった。

「どうしたの? ペコ、何かあったの?」

そう話かけても、彼女は何も答えない。

「ペコ、俺はここにいるよ。大丈夫だから。安心しろよ」

そうこうしているうちに、カミさんの表情は次第に乏しくなり、何を考えているのかさえ、まったく分からなかった。

病院に泊まり込みを続けて2週間ほど経つ頃には、僕自身も疲労がピークに達していた。

その後、結局、この病院には2カ月ほど入院していたが、この間のことは彼女の記憶からスッポリ抜け落ちているらしい。

「ペコは最初、慶應病院に2カ月、入院していたんだよ」

「えっ、あたしが?」

退院後、何度かカミさんに入院当時の話を言って聞かせたが、まったく思い出せないのだ。それほど、脳梗塞の病状が深刻だったということなのだろうか?

また、入院中、カミさんが僕に向かって別人の名前を呼んだこともあった。

「ソウスケさん……」

ソウスケは、僕の妹の夫の名前だ。しかし、この件に関しては、たまたま言い間違えただけだったのではないか、と思っている。

なぜなら、脳梗塞で入院した直後、まだ意識が朦朧としているときから、彼女は僕のことだけは、しっかりと認識していたのだ。

僕がいないと不安になり、僕がいれば安心する。記憶の混乱の中にあってもなお、カミさんはいつも僕を求め続けていたのだ。

それに、両親はとうに他界し、数年前にはお兄さんも亡くした彼女には、身寄りがいない。

「ペコには、俺しかいないんだ」

そう身震いしたときから、僕の長い介護生活は幕を開けたのだ。

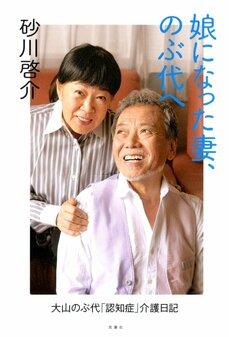

文/砂川啓介

写真/Shutterstock

#1 ドラえもん声優・大山のぶ代がチンピラを前に見せた驚きの演技。アニメ化にさほど乗り気でなかった藤子・F・不二雄が思わずもらした言葉とは

#3 脳梗塞のリハビリ中に認知症を発症した大山のぶ代。在宅介護に励む夫・砂川啓介がある夜、階段で「グニャリ」と踏んづけたものは? それでも確かにある“夫婦のぬくもり”