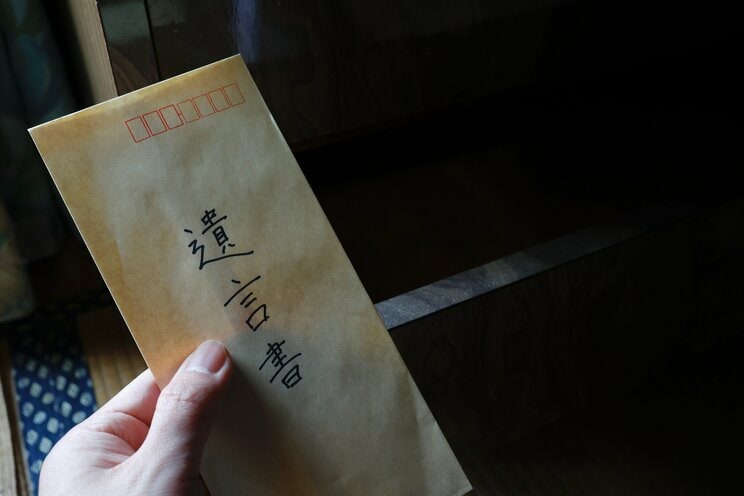

池波正太郎を読んで遺書を書いていた

武士の切腹や戦時中の特攻隊のイメージから、海外では日本人が「名誉の死を望む民族」と評されることがあります。しかし、日本人は死を望む民族だったわけではありません。

本心では死を怖がり忌避しつつも、避けて通れないものとして必死に受け入れようとしてきた民族ではないかと思うのです。

歴史に名を残す英雄も、死を意識しながら、自分の生を精一杯生き抜いた人たちでした。私たちはそんな人物をとり上げて物語にしているわけです。歴史小説が生と死を考えるテキストになるのも必然といえます。

歴史小説家の中でも、生と死を強く意識していた書き手として思い浮かぶのは、なんといっても池波正太郎です。池波正太郎は死をめぐって、しばしば次のようなことを書いています。

「頭の上に石がぶらさがっていて、いつ紐が切れて落ちてもおかしくない。そのように、昔の人は常に覚悟しながら生きていた」

「確実にいえるのは、人は生まれた瞬間から死に向かって近づいているということだ」

私自身、池波先生の死生観から多大な影響を受けています。作品を読み込んでいた中学生の頃から、いずれ死ぬなら自分はこの世界に何を残せるのだろうと考えるようになりました。

「このまま大人になっても、信長のように天下をとれるわけでもないだろう。だからといって、のうのうと生きて一生を終えてしまって本当にいいのだろうか」

一種の中二病かもしれませんが、本気で自問自答を繰り返していました。

今でも死ぬのは嫌ですし、死にたいと思っているわけではないですが、いつ死ぬかもわからないと思いながら毎日を生きています。

実際に同業者の中にはハードな仕事がたたって40代で命を落としている人もいます。他人事ではありません。

私は30歳をすぎて作家として活動を始めた頃、遺言書を書きました。

「今自分が死んだら、誰が著作権を管理することになるんだろうか」

あるときそう考え、いつ死んでも構わないように遺言書をのこしたのです。

歴史上の人物で、心底満足して一生をやり遂げた人間は、ほとんどいなかったのかもしれません。たとえば、葛飾北斎は90歳まで生きて絵を描きましたが、死ぬ際の様子が次のように記録されています。

翁死に臨み、大息し「天我をして十年の命を長らわしめば」といい、暫くして更に謂いて曰く、「天我をして五年の命を保たしめば真正の画工となるを得べし」と、言訖りて死す。(『葛飾北斎伝』飯島虚心著、鈴木重三校注、岩波文庫、P169〜170)

「あと10年、いやあと5年長生きできたら、本当の絵描きになれたのに」と言いながら絶命したというのです。何歳まで生きようが、どういう生き方をしようが、人間とはそう思う生き物なのでしょう。

人生はゴールのない道を歩いているようなもの。だからこそ面白いといえますし、面白いと思えることで人間として成熟できるのではないかと思うのです。

![池上彰よりわかりやすい!? 歴史や世界情勢が学べる 登録者10万人以上の超人気[歴史系YouTuber]6選](https://shuon.ismcdn.jp/mwimgs/8/f/282m/img_8ff8f1a4aa3743bd35564732bb012704111703.jpg)