ドキュメンタリー映画「スープとイデオロギー」は、「ディア・ピョンヤン」「かぞくのくに」などで、朝鮮半島と日本の悲劇的な歴史のうねりを生きる在日コリアン家族の肖像を描いてきたヤン・ヨンヒ監督が、自身の母を映したドキュメンタリー作品。

多数の島民が犠牲者になり、韓国現代史最大のタブーといわれる「済州島4・3事件」の体験者である母の姿を通して、国家の残酷さと、運命に抗う愛の力を描いた力作だ。

「スープとイデオロギー」

1948年、当時18歳の母は「済島4・3事件」の渦中にいた。朝鮮総連の熱心な活動家だった両親は、「帰国事業」で3人の兄たちを北朝鮮へ送った。父が他界したあとも、“地上の楽園” にいるはずの息子たちに借金をしてまで仕送りを続ける母を、ヨンヒは心の中で責めてきた。心の奥底にしまっていた記憶を語った母は、アルツハイマー病を患う。消えゆく記憶をすくいとろうと、ヨンヒは母を済州島に連れていくことを決意する

北朝鮮に3人の息子を送ってしまった葛藤

内田 神戸女学院大学で社会人対象のゼミを十年ほどやってきましたが、退職した後も受講生たちが引き続きゼミを受けたいとのことで寺子屋ゼミというものを続けています。

朝鮮半島の近現代史については寺子屋ゼミでも取り上げていますし、僕自身も韓国で講演をした時に、『スープとイデオロギー』に出てきた済州島4・3事件の慰霊碑にお参りをしてきました。

ヤン監督の作品はいくつか見ていますが、ドキュメンタリーの「ディア・ピョンヤン」と「スープとイデオロギー」が圧倒的に面白かったです。

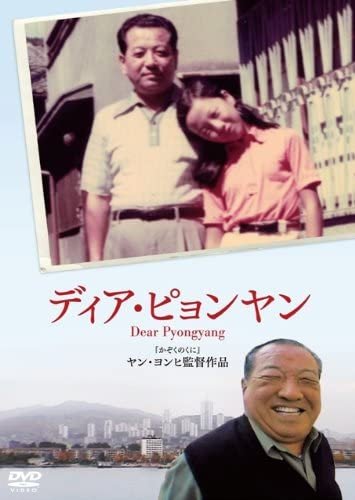

ヤン ありがとうございます。私が2005年に最初に発表したドキュメンタリー作品が「ディア・ピョンヤン」ですが、これは10年間かけて、父をはじめとした家族を中心に撮っていて、帰国事業で北朝鮮に帰っている3人の兄たちも撮影しています。

彼らに迷惑がかからないようにとはもちろん思いましたが、気を遣い過ぎて、言いたいことを言えないような作品にする気は全くなかったです。兄たちを守りつつ、どこまで正直に描けるか。ナレーションにしても、平均台を歩くように言葉を一つ一つ選んで、たとえば金日成を呼び捨てにするか、様をつけるか、首領様まで付けるか……など何か月も悩んだりしているうちに十年以上もかかってしまいました。

「ディア・ピョンヤン」

日本で生まれ育ったコリアン2世の映像作家・ヤン ヨンヒが自身の家族を10年にわたって追い続けたドキュメンタリー。朝鮮総連の幹部として活動に人生を捧げた両親と娘との離別と再会、そして和解を描く。ベルリン国際映画祭フォーラム部門・最優秀アジア映画賞をダブル受賞するなど、アジアのみならずヨーロッパやアメリカで観客からの圧倒的な支持を集めた

それで2005年の8月に映画が完成した翌月、平壌に行って兄に映画の完成を伝えてきました。兄に映画を見てもらうことは出来ないけれども、北朝鮮を非難するわけでも告発するわけでもなく、家族の話として作っていることや、父を主人公として映すことによって、兄たちのことはサイドストーリーに出来るのでインタビューする必要もなかったということを話しました。

タイトルが「ディア・ピョンヤン」だと伝えると、「渋いのお。やっぱりニューヨーク帰りは違うのお」「映画監督はかっこええのお。頑張りいや」と言ってくれました。同時に「お前ぐらいは、俺らの分までやりたいように生きて欲しい。何百回結婚しようが、どこの国籍に変えようが、どこに移住しようが全然構わない」とも。その言葉を聞いて、全然変わってないなと思いました。

一方で、こんなことを言う兄があの国で三十年以上、どう気持ちに折り合いをつけて暮らして来たのかという疑問と悲しみが膨らみました。私としては一作目で、今まで自分の中で抑えてきたものを出して、表現できたらそれでいい。家族映画が一本撮れたら、あとは飲み屋かなんかして、母の北朝鮮への仕送りを手伝おうかな、くらいに思っていたんです。

内田 北朝鮮の実態については、僕たちは本当に情報がなく、どれを信じればいいのか分からない。ヤン監督の作品を見ると、フィクションでは描けない複雑な現実を感じました。お父さんの存在感、北朝鮮に息子さんを3人送ってしまったことに対する葛藤の表情はフィクションでは出せない、どんな名優にも演じられないものだったと思います。これがドキュメンタリーの力ですね。