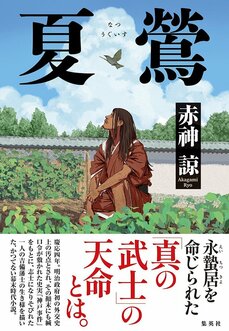

武士道とは何かを現代の読者に問いかける

── 永蟄居ということは主人公が動かないわけですから、退屈になりかねない。そうなっていないのは、エピソードの数々もさることながら、主人公の蓮三郎を取り巻く登場人物たちに魅力があるからです。ちょっとぼんやりしたところのある兄の源五郎、幼なじみの準之介とその妹の信乃、最初の恋人だった美津や、期待していた息子が永蟄居になって失望した母、名医の小神抱節など、蓮三郎をとりまく人間たちが生き生きと描かれています。登場人物はどのようにお考えだったんですか。

まず史実をベースにして、瀧善三郎はお父さんは早く亡くしている。兄がいて兄嫁もいた。瀧善三郎自身も結婚していた。そういうわかっていることをベースにしつつ、蓮三郎の最期に関わってくるのはどんな人たちであってほしいかを考えました。読者がその人たちに感情移入できるようにしたかったので。

蓮三郎が永蟄居になったばかりの頃は、周囲が蓮三郎をどう扱っていいかわからない。蓮三郎自身も自暴自棄になっている。ところが、時とともに落ち着きを取り戻し、次第に人の輪を広げていく。周囲から理解を得て、慕われる人物になっていく。主人公の成長とともに、周囲の人物たちの接し方が変わっていくように注意深く書いていきました。

── 『夏鶯』は蓮三郎の最期、つまり切腹が大きな山場になってきます。それは武士とは何か? 武士道とは何かを現代の読者に問いかけるものでもあると思いますが、どう書くか悩まれたりはしませんでしたか。

蓮三郎とその周りの人たちの思いを読者にどう届けるかはもっとも神経を使ったところですね。

新渡戸稲造の『武士道』を含めて武士道に関する本をいくつか読みましたが、実は武士道にはこれという明確な定義があるわけではないんです。

私が『夏鶯』で書いた武士道は「希望を失った人が何を頼りに生きていくのか?」という問いに対する答えです。蓮三郎は永蟄居という処遇を受けたことで、それまで積み重ねてきたことをすべて失い、将来への夢も希望もすべて奪われました。永蟄居が解けるかどうかもわからない。希望がない状態で生きていくには何を頼りにしたらいいのか。

蓮三郎はその答えを「武士道」に見出した、と私は考えました。永蟄居になる前の蓮三郎は、異国に脅かされる日本を救うため「世を救う鳳とならにゃーおえん」と志を語りますが、実は国のためというより自分のために生きていました。しかしすべて失った日々の中で、人の役に立つことによって生きる喜びを見つけます。彼の後押しをしてくれたのが父親が教えてくれた武士道であり、周囲の人たちがそのことに気づかせてくれたとすれば、読者のみなさんにも蓮三郎に寄り添っていただけるのではないかという思いで書きました。

エンタメで地方を元気に。二刀流作家が見つけた地域連携の可能性

── 話は変わりますが、赤神さんは大学に籍を置く法学者でもありますよね。お忙しいと思うのですが、作家としてもハイペースで作品を執筆されています。どのように両立されているのでしょうか。

法律と小説、半々でやっています。私、飽きっぽいんですよ。自分の弱点なんですが、法律の研究ばかりやっていると飽きてしまう。でも、小説ばかり書いているのも飽きるんです。なので半々がちょうどいい感じです。

法律も小説もどちらも、資料を読み込んで書く、というのが基本なので、端からはやっていることに変わりがないように見えるかもしれませんが、中身が全然違います。だからいいんです。一方で共通点もあって、職業的に両方とも請負型で、いついつまでにこれをやってくださいと締切を設定されることが多いのでやれているのかもしれません。

── 『はぐれ鴉』は大分県竹田市、『夏鶯』は岡山県岡山市御津金川が主な舞台です。赤神さんはしばしば地方と歴史をからめた小説をお書きになっています。現地で取材をされていて、その土地の人たちの歴史に対する思いをどうお感じになりますか。

私は毎回、小説の舞台となる自治体にアプローチするようにしているんです。『はぐれ鴉』の竹田市や『夏鶯』の岡山市のように喜んで協力してくれる自治体もあるのですが、熱心なのは半分くらいで、残りの半分は消極的ですね。反応がよくなければそれはご縁がなかったと思って、ただ小説を書くだけです。

『夏鶯』は、そもそも地元の方たちが瀧善三郎を顕彰しようという動きをされていて、そのことをウェブの記事で知ったことが執筆のきっかけでした。顕彰活動のキーパーソンである劇団歴史新大陸の代表、後藤勝徳さんにご連絡したところ、快くご協力いただき、地元の方たちにも温かく迎えていただきました。今年は瀧善三郎の義烈碑がある七曲神社の七夕みたま祭りにもゲストで呼んでいただいたんですよ。

この作品が世に広く認められれば、地元の方も喜ぶし、まちおこし、まちづくり的な動きにもつながります。良いご縁が得られ、うまくいったケースですね。

── 小説の舞台になる地域にアプローチをされるというのは、その地域を盛り上げていきたいからですか。

私の法学者としての専門が環境法、行政法で、その中でもまちづくり法です。学生に教えていて思うのが、法律はつねに過去を向いているということなんです。問題が起こってからそれに対処するために変えていくのが法律です。もちろんそれは大切なことなのですが、法律の研究と実務を二十年以上やってきて、前も見たいなと思っていました。

前を見るというのは積極的にまちを良くしていくこと。まちおこし、まちづくりです。でも法律でそれをやることはなかなか難しい。

小説を書き始めて地方へ取材に行くと、どこも人口減少で苦しんでいる現実に直面しました。電車がない、バスの本数が減った、車がないと移動できない、食事も宿泊もできない……これはまずいと思うことが多くなりました。

何としても日本に元気を取り戻したい。そのためには小説、エンタメの力も有効なんじゃないかと思うようになりました。前を見て地方を元気にしていくことができればと。

── 『夏鶯』は小説を書くまでだけではなく、発売後も地域と連携していくそうですね。

はい。先ほどお名前を出した後藤勝徳さんが史実に基づいた瀧善三郎の演劇(劇団歴史新大陸『ラストサムライ 瀧善三郎のBUSHIDO』)をすでに上演されていて、DVDが発売されています。また、岡山の(株)板野酒造本店から『夏鶯』にちなんで同名の清酒を出していただくことになっていて、これは小説と同日発売の予定です。

雑誌掲載時にもメイド・イン・岡山が三つありました。まず題字。地元の書道の先生である中西康美さんに書いていただきました。二つ目が装画。地元在住のイラストレーター、藤井雄唯さんに描いていただいています。三つ目は岡山弁。作中で可能な限り岡山弁を使っています。方言はいままさに現在進行形で消え続けている貴重な日本の財産だと思っています。岡山弁を監修してくださったのは青山融さん。岡山弁協会を創立されて会長をされていた方です。残念ながら協会は解散してしまいましたが、その青山さんにご指導いただいて、これ以上岡山弁を入れると岡山人も分からないというギリギリのさじ加減で寸止めしてあります。ふりがなを入れてもらったので、岡山以外の人にも読みやすくなっていますし、江戸詰めが長い人にはその人に合った言葉を、と微妙に使い分けています。

── その辺りも気にして読むと面白いですね。

はい、細部まで楽しんでいただけると思います。岡山の知られざる偉人の物語をぜひ多くの読者に知ってほしいですね。