自治体と癒着する地元メディア

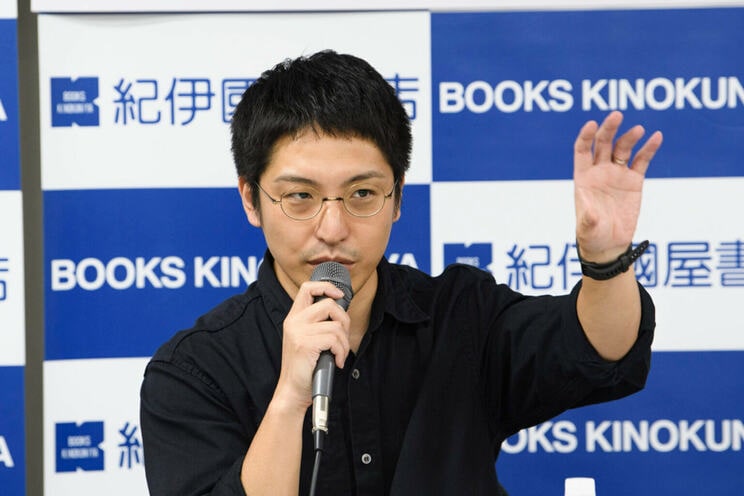

窪田 先ほどの音源テープで、ワンテーブルの社長が「自分たちが入り込んで儲けるのには『無視されるちっちゃい自治体』『誰も気にしない自治体』がいいんだ」とも発言していましたよね。これについて横山さんは、「誰も気にしない」というのは「メディアも」ということだ、と書かれていたと思うのですが、冒頭でもおっしゃったように、メディアの弱体化がこうした不正を招く一因になったと感じておられるわけですか。

横山 はい。あの音源を公開した後、ワンテーブルの社長が辞任した段階で、私は国見町の問題における自分の役割は一段落したと考えていました。ワンテーブルは河北新報の拠点である宮城県に本社がある会社だからいいとして、国見町という自治体がこの問題にどう後始末をつけるのか、どこに責任があったのかといった追及は、当然福島の地元紙がやってくれるだろうという期待があったからです。福島県には福島民報と福島民友と、地元紙が2紙ありますが、一つの都道府県に広く普及している2紙があるのは、全国でも沖縄と福島だけなんですよ。

ところが、実際にはどちらの新聞も、この問題については「ガン無視」だったんです。

窪田 それは「よく無視できるな」という感じですね。

横山 さらにその後、国見町がこの問題について住民説明会を開いたんですが、そこに両紙とも来ていたのに、社会面の下のほうに小さく「住民説明会開いたよ」くらいしか載らなかったんです。

もし河北新報の地元である宮城県で何か事件が起きて、それを他の新聞がすっぱ抜いたとします。その後、私たちがそのニュースを無視して報じなかったら、やっぱり「読者に怒られる」という感覚があると思うんですよ。なんとかそこからでも追いかけて最低限の情報は出したい、追いつきたいと思うし、別の角度から切り込めないか、自分たちにできる取材は何だろうと、必死で考えると思うんです。なんでそれをやらないんだろうと。

そういえば国見町で、ワンテーブルの問題で百条委員会の取材に行ったときも、福島の2紙の記者が肩を並べて担当の課に挨拶に行くのを見かけました。さっきまで委員会で問い詰められていた課長と、記者が2人並んでにこにこ談笑している。げんなりしましたね。

窪田 私も対馬でJAを取材していたとき、地元の自治体とメディアとの癒着をいろいろ見てきたので、そういう話を聞くと身につまされます。