米国も韓国も選手の肖像権の商品化は選手が管理している

プロ野球選手の肖像権が侵害されている、と宮本慎也プロ野球選手会会長らが立ち上がって起こした肖像権訴訟は、2007年12月18日に口頭弁論が終結した。

選手会の主張は合理的に思われたが、裁判所はこれを認めなかった。2008年2月25日に下された判決は「宣伝目的」の意味を広義にとらえて、プロ野球の知名度の向上に資すること全般、商品化にも利用できると判断したのであった。

背景にはすでにこれまで、長年に渡って選手の肖像権が商品化されて来た実務慣行があった。言わば、条文の解釈というよりも既成事実となっていたことが、ネックとなった。

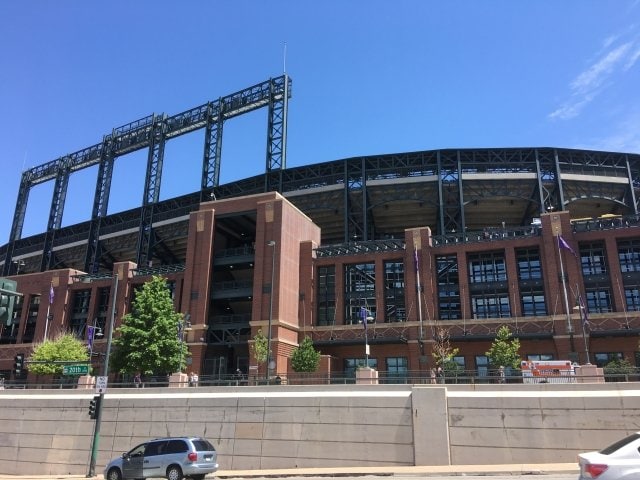

宮本は上告審に向けて立ち上がる。ここであきらめることは絶対にしたくなかった。アメリカも韓国も選手の肖像権の商品化は選手側が管理しているのである。世界のスポーツ界の潮流から見れば、サッカーもラグビーもアイスホッケーも選手の肖像権は選手側が管理している。

なぜ日本ではそれが認められないのか。スタジアムで選手の名前を冠した弁当が勝手に売られていて、収益が分配されなかったという不誠実な行為も是正されなければならない。

二審では、メジャーリーグで認められた「宣伝目的」の解釈という戦略に加え、独禁法や一方的に決められる分配金の不合理性も強調していた。

商品化するにしても球団の一元管理ではなく、安価な手数料で選手の価値をさらに最大化してくれるエージェントに依頼すれば、マーケットもさらに活性化する。

そのほうがビジネスとしても合理的ではないか。残念ながら二審でも認めらなかったが、こうした点を最高裁への上告でも改めて主張した。

最高裁の判決は、バトンタッチした次代の新井貴浩会長のとき、2010年6月15日に出された。これもまた敗訴であった。宮本はこう回顧する。

「あの裁判はしんどかったですね。まずは肖像権の歴史から全部頭に入れて、法律的にはこうなんだというのを理解して口頭弁論で話しました。

見ていた弁護士さんは『完璧』と言ってくれたんですが、結局負けてしまった。選手のためにも勝ち取りたかった権利ではありますね。

50年以上前に成立した統一契約書というのは、基本的に経営者の利益が最優先されていて、選手のために書かれたものではないというのが明らかじゃないですか。

日本の野球界を良くしていこうと考えたときには、そこをなんとかひっくり返さないといけないと思っていたんですよ」