プロ野球界に訪れた「革命」

元西武ライオンズ球団代表の坂井保之は、かつて労働組合プロ野球選手会労組の発足とその後の活動を「革命的」と称賛した。

岸信介元総理の命を受けて筆頭秘書の中村長芳とともにロッテのフロントに入り、以降、太平洋クラブ、西武へと渡り歩き、球団経営と選手管理の術を知り尽くした坂井は「革命」の根拠にFA(フリーエージェント)の権利獲得をあげていた。

ドラフト制度の導入と10年選手制度(10シーズン以上同一球団に在籍した選手に移籍権利が認められた)の廃止によって、日本のプロ野球界は、入団から退団に至るまで選手による球団選択の自由がなくなっていた。

移籍については野球協約上に明記されている保留選手制度によって、 選手は所属球団以外の球団との契約交渉は許されておらず、球団に不満がある場合、飼い殺しを受け入れるか、辞めるかの二択しかないという時代であった。

しかし、このFA権で一定の条件をクリアすれば、所属球団以外とも契約交渉が可能になったのである。これを「革命」と言わず、何と言おうか、というのが坂井の持論だった。

日本の野球協約は米国から輸入されたものであり、この保留制度もまた米国のオーナーたちが、実に100年以上前の1879年に選手を拘束するために制定したものであった。

米国の選手会は長きに渡る権利獲得の闘いの末、1975年に球団の条件に不満で契約を更改しなかった二人の大投手、同年に19勝を上げていたアンディ・メッサ―スミス(ドジャース)とオリオールズ時代に4年連続20勝をあげたデーブ・マクナリー(エクスポズ)における他球団との交渉の自由を勝ち取り、ついにFA制度を確立した。

以降、メジャーリーグは移籍も活性化し、選手の最低保障や年俸も右肩上がりの伸びを見せていく。

ボビー・ボンズが1966年にサンフランシスコ・ジャイアンツに入団していたときの最低年俸は6千ドルだった。息子のバリー・ボンズが活躍する24年後の1990年に最低年俸は約16倍の10万ドルになっている。

FAは球団における埋蔵金の蓋を開けさせる効果もある。米国から遅れること10年、FAは日本においても選手会が労働組合として真っ先に取り組んだ課題でもあったが、「革命」ゆえにその交渉は難航し、長引いていた。

初期の制度設計に対する批判もあるが、FA制度は選手会が勝ち取った権利の中でも最も大きなものと言えよう。

選手の契約についての規約には、野球協約と統一契約書の2つが存在する。

その改正は、セ・パ両リーグの会長と12球団の代表で構成される実行委員会の議決を経るが、最終的には各球団オーナーによって構成されるオーナー会議の承認が必要とされていた。

例え、選手と球団の間に合意がなされたとしてもこのプロセスを得なければ、条文は変更することができない。

1987年1月19日に行われた最初の交渉で選手会は、「労働協約の締結」を要求し、その最初の項目がフリーエージェント制の導入であった。機構側はこれを拒否し、協約は結ばれなかった。

初代会長中畑清のあとを継いだ原辰徳会長は91年3月31日にFAを要求に据えた団体交渉を敢行する。選手会が労働組合として持ちえる団交権の行使である。

対して機構側が7月6日に出した回答はNO。「球団の財政負担が増える」「実力のある選手が特定球団に集中してしまうこと」などを理由とした全面的な拒否だった。

この時代、選手会にはまだ顧問弁護士が就いておらず、交渉事も選手自らが法的な根拠や合理性を調べ、提示しなくてはならなかった。

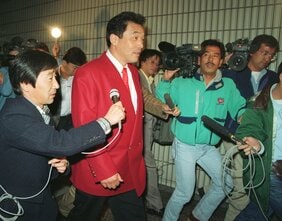

硬直状態の中、岡田彰布が3代目の選手会会長に正式就任したのは1992年7月26日のことであった。ようやく事態が動き出した。