露見したNPBの不当労働行為

古田の献身は実り、2000年オフに日本人選手に関する代理人制度は導入された。しかし、NPBからは、

・代理人は弁護士法の規定による弁護士に限る。

・一人の代理人が複数の選手と契約することは認められない。

という条件が付けられた。このような縛りはJリーグなどでは、考えられないものである。特に一人の代理人は一人の選手しかクライアントに出来ないというのは、日本は広告代理店でさえ同業多社を抱えていることを考えると明らかに合理性を欠くが、この制限は2024年9月に、公正取引委員会から独占禁止法違反のおそれがあると指摘されるまで、選手に一方的に押しつけられ続けていた。

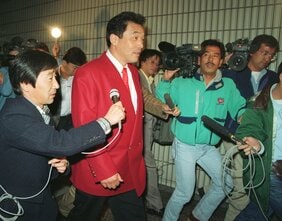

選手が要求を出す、それを機械的にNPBが却下する、そういった不毛なやりとりが続いていた。粛々と時間ばかりが経過していく中、業を煮やした古田は東京都労働委員会にかけあった。2002年のことであった。

都労委はさっそく審議を行い、NPB側の問題が露見した。労働組合の要求に誠実に向き合わない、弁護士の同席を認めないのは、明らかな不当労働行為であった。

このあたり大きな矛盾であるが、各球団の親会社は日本を代表する大企業であり、社内コンプライアンスには力を入れている。特に読売や中日は新聞社という言論機関であり、社会正義について健筆をふるった記者たちが、大勢フロントに入っている。

組合活動の何たるかは熟知しているはずであり、労働法上の問題も知らないはずがない。それがなぜか、球界における選手会との交渉となれば、長年に渡って見て見ぬふりをしてきたと言える。

経営者サイドは、ことここに至っても意地のように選手会を労働組合として認めようとしなかった。

選手会は親睦団体ではなく1985年に労組認定を受けているにも関わらず、団体交渉、労使交渉という言葉を避けて、折衝、懇親などのソフトなワードに置き換えていた。

都労委の仲介によってNPBはようやく腰を上げた。

古田は何度かの話し合いの結果、2004年3月に選手会との同意書を書面で結ばせることに成功する。月に一度の事務折衝を行うことなど労使交渉の基本的ルールが明文化されたのである。

そしてこのような労働組合であることを前提とした書面の存在こそが、くしくもこの年に球界を揺るがした再編問題とそれに対する解決策となるストライキを支えるベースにもなったのである。

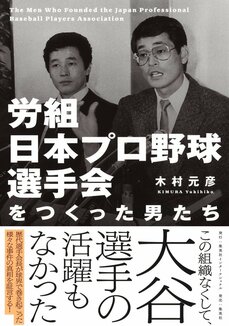

文/木村元彦