欲望の対象が一転「性感染症の脅威」に

男性が性的に活動的であることが称揚される文脈では、女性は欲望の対象として客体化して描かれますが、性感染症の予防を啓発する広報の中では一転して、女性は男性に感染症という脅威をもたらす存在として描かれます。

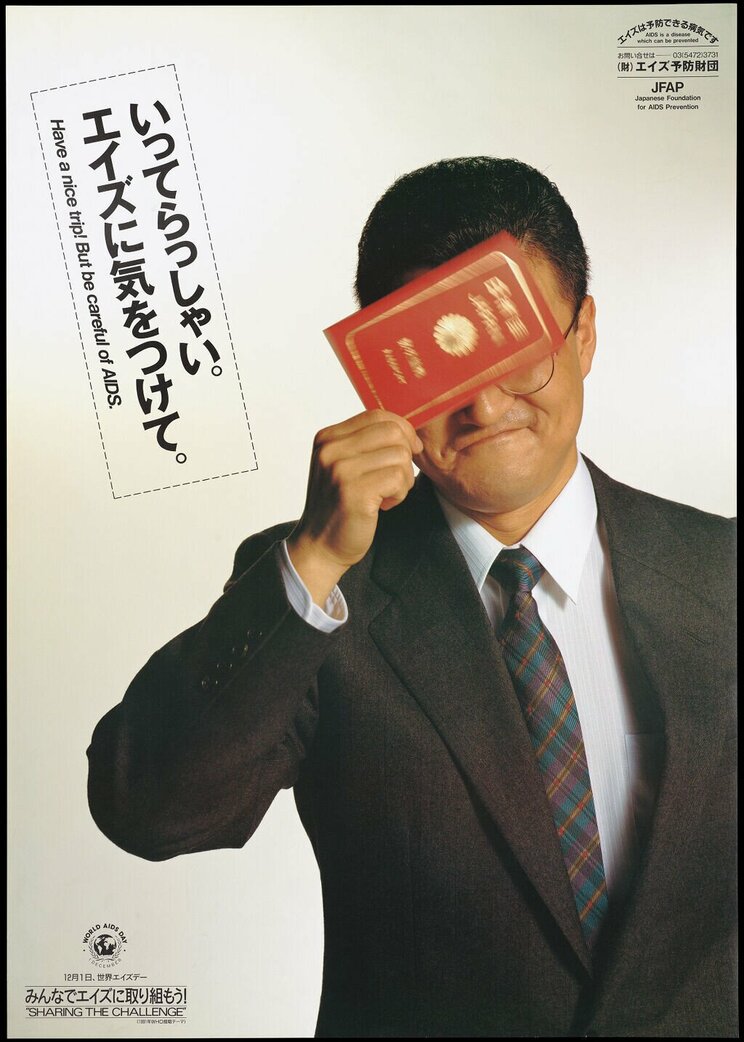

代表的な事例として挙げられるのが、エイズ予防財団が制作した啓発ポスター(1991年)です。海外出張に向かう男性が、「いってらっしゃい。エイズに気をつけて。」という見送りの呼びかけに対して、パスポートで顔の上半分を隠して苦笑いを浮かべる写真が使われています。

「いってらっしゃい。エイズに気をつけて。」(エイズ予防財団、1991年)

https://api-net.jfap.or.jp/edification/aids/poster_list.html

このポスターは、男性が海外出張時に買春行為をすることを前提とした上で、セックスワーカーをHIVの感染源と揶揄(やゆ)した差別的な表現として、抗議を受けて回収されました。近年の性感染症予防啓発広報ではここまであからさまに性差別的な表現は見受けられなくなりましたが、依然として男性中心主義的で、異性愛規範を前提とした家父長制的な価値観が根強く残っています。

2010年代以降、コロナ禍を経る中で梅毒が急速に感染拡大しています。性感染症に対する意識啓発も含め、若年層への性教育のみならず、壮年・中年層に対しても性に関する知識を学び直し、「性の健康管理」により積極的に取り組むことの必要性が説かれるようにもなっています。

このような機運の高まりがあるとはいえ、性感染症に関する報道や予防啓発広報においては、「不特定多数の相手と性的関係を持つこと」が感染リスクを高めることのみならず、婚姻関係や性道徳からの逸脱という観点から否定され、責められるべきという価値観が根底にあります。

たしかに、多くの人との、高い頻度での性的接触は感染確率を高めます。しかし、だからといって、セックスをする相手を一人に定めるべきというモノガミー(一夫一婦制)、モノアモリー(一対一の恋愛)的な価値観や関係性を性感染症予防の前提に位置づけることは、公平性が求められる公共機関の広報にとって適切とはいえないでしょう。