所有欲の起源は?

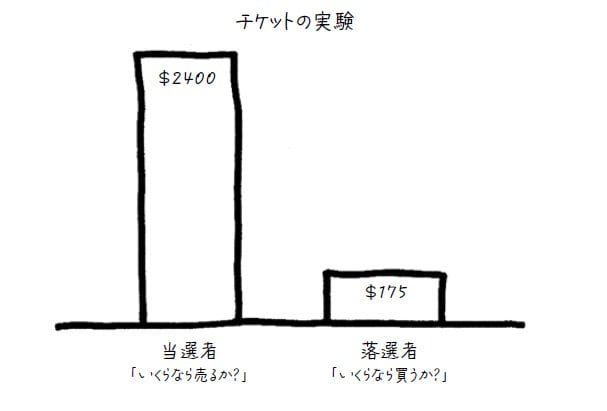

抽選が終了すると、当選者に対して、チケットの購入希望者がいる場合、いくらなら売ってもいいかと尋ねた。一方の落選者には、チケットを入手するためにいくら払えるかと尋ねた。

平均すると、チケットを持っていない学生は175ドルまでなら支払うと答えた。それに対してチケットを入手した学生は、2400ドル以下では売らないと答えた。つまり、チケットを持っている人は、持っていない人の14倍近くもその価値を高く評価していることになる。

所有欲は、人類の歴史で何千年もの昔まで遡ることができ、現在でもヒト以外に霊長類の一部に認められる。

2004年、2人の経済学者がチンパンジーによる実験を行った。フルーツジュースのアイスキャンディと、管に入ったピーナッツバターを用意して(交換を可能にするために、すぐには食べられず長持ちするもの)自由に選ばせると、58%のチンパンジーがピーナッツバターを選び、そのうちの約79%がアイスキャンディとの交換を拒んだ。

同様に、アイスキャンディを選んだチンパンジーのうち、半数を超える58%がピーナッツバターとの交換を拒否した。

このことから、授かり効果は人類の進化の早い段階から根づいていたにちがいないという結論に達した。だが、初期の人類が自分の所有物を守り、持っていないものと交換することに消極的だったのはなぜか? それは、交換に伴うリスク(とりわけ相手の不正行為)がブレーキとなったと考えるのが妥当だろう。

我々の祖先には、確実に取引を成立させるための手段がなかった。そのため、万が一、何も手に入らない、あるいは想定よりも少ない量しか手にできないリスクを避けるために、なるべく代価を払わないようにした。つまり交換に価値を見いださなかったのだ。

法則 まずは手に取ってもらう

営業担当者、マーケター、ブランドにとって、消費者に製品を手にとってもらうことは、依然としてきわめて強力な手段だ。人々を夢中にさせ、それなりの価格を払ってもらうには、その製品のすばらしさを伝えるだけでなく、「授かり効果」の力を利用しよう。

アップルを手本にするといい。客に触れてもらう。操作してもらう。試乗してもらう。試しに使ってもらう。そうすれば、私の姪のように、返したくなくなるかもしれない。

[所有者の視点から見れば平凡も特別になる。]

写真はすべてイメージです 写真/Shutterstock