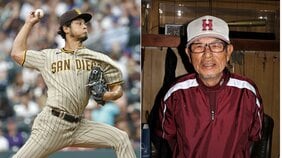

名将・木内監督から見たダルビッシュ

このダルビッシュのピッチングスタイルは、のちの高校野球にも大きな影響を与えた。一つの変化球を磨くのではなく、複数の球種を磨く投手が増えたのである。

新しい高校野球の当たり前を作ったという意味で、高校時代からダルビッシュはほかの高校生投手に比べてワンランク上のレベルにいたからこそできたのだろう。

しかし、そんな彼を苦しめたのが「成長痛」である。その痛みから試合においても、全力投球できない場面が多々あり、そのため「手抜き」をしていると言われていたこともあった。

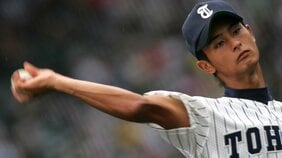

初めて甲子園の土を踏んだのは、新2年生として臨んだ2003年のセンバツだった。初戦の浜名戦では1失点完投勝利も、3回戦の花咲徳栄戦では6回9失点で敗退。

この屈辱を乗り越えて同年夏にも甲子園に出場。この2年生夏の成績は、4試合に先発で登板して1試合を救援、34回1/3を投げて3勝1敗、奪三振30、防御率1・05を記録。

筑陽学園との初戦では、先発して2点を失うとあっさりとマウンドを降りるも、2回戦の近江と3回戦の平安の2試合は連続完投勝利を挙げた。

とくに、平安戦では延長11回15三振を奪って2安打完封と、その怪物ぶりを見せつける。

この試合を機に、不安定なピッチングが目立っていたダルビッシュはひと回り、ふた回り成長し、試合のなかで高い修正能力を見せつけ甲子園のマウンドで輝きはじめたのである。

もっとも、その安定を支えていたのは、2番手投手の真壁賢守の存在が大きかった。

調子が悪くとも信頼の置ける投手がいることは、ダルビッシュが投げる上で大きな安心感になっただろう。この点においても、ダルビッシュは総合力の時代の怪物とも言える。

しかし、この大会中右足のすねを痙攣させ、「過労性骨膜炎」と診断されて準決勝はマウンドには上がらなかった。

ただ、決勝ではエースの意地を見せるかのようにマウンドに上がった。決勝において名将木内幸男氏が率いる常総学院はダルビッシュを打ち込んだ。

「ダルビッシュは完投しようとしてっから、どっかで力抜くんだよ。そういうボールは球質が軽いんだ。だから『その球を狙いなさい。長打になっから』と。で、あの時のダルビッシュは2年生でしょ。まだ幼さがあったんだ。えい! って投げた球をこっちがカーンって打つとムキになって、また同じ球を投げてきて。それをまたカーンって」と木内氏がコメントするように一方的に打ち込まれる試合となった。