ギフト業界は不景気どころか活況!?

おのおの廃止への是非はあれど、このままお中元文化が衰退していけば、“商戦”を展開する業界はため息が止まらない……と思いきや、ギフト市場そのものは“商機”の中にある。

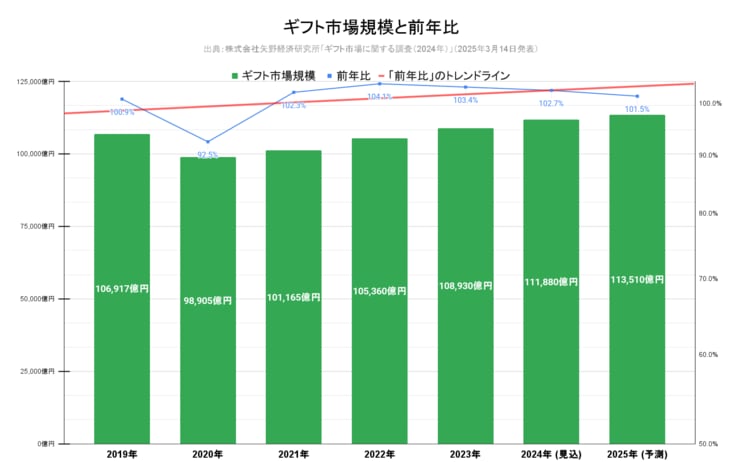

前出の矢野経済研究所「国内ギフト市場規模推移と予測」によると、ギフト全体の市場規模はコロナ禍の2020年で落ち込んだものの、2023年にはコロナ前の水準を上回るまでに回復。その後も、見込値・予測値を含めた数字ではあるが右肩上がりで、前年比100%を越え続けている。

このデータは、お中元・お歳暮の市場規模が縮小していることをふまえると、縮小したぶんを補って余りある勢いでほかのギフトが伸びていることを意味するが、前出のギフト研究所・荒木氏が言うには、友人同士など個人間の贈り物需要だという。

「お中元・お歳暮のように形式的で期限が決まった儀礼ギフトは減っていますが、カジュアルなギフト(プレゼント)は増加傾向にあります。

これは、SNSを通じて気軽に近況報告や感謝の気持ちを伝えられるようになり、お中元・お歳暮という形にこだわる必要性を感じない人が増えているためです。気軽に自由に、自分のタイミング、価値観、好きな方法でプレゼントを贈る人は増えているのです」(荒木氏)

たしかに、通販サイトなどには相手の住所を知らずとも贈り物ができる機能があるほか、金券として電子ギフトを贈ることもできる。コミュニケーションツールとして最大の利用者を誇るLINEの「LINEギフト」も、2023年4月~2024年3月の1年間に贈ったユーザーだけで約1000万人と、個人間の贈り物は活発だ。

こうした点は業界も目をつけているそうで、荒木氏は「百貨店でも、最近はお中元・お歳暮という呼び方を改め、『サマーギフト・ウインターギフト』と呼ぶようになっています。これは、儀礼的な習慣を改め、自由度を高めるための施策であると考えています」と解説する。

もはや、売り手側も「お中元文化の再興」をするより、形を変えて売るほうが良いと考えているようだ。

時季を問わないギフト市場全体が堅調な中、各社がお中元・お歳暮に力を入れる必要性は薄まるばかり。このままでは、日本からお中元文化が消える日もそう遠くないかもしれない。

取材・文/久保慎