Grokが間違った情報を確信をもって提示する可能性

依頼すればもちろん、Grokはすぐに答えをくれる。しかしその、“それらしい回答”に満足して、自分では正しいかどうかを調べず、Grokの言うことが絶対に正しいと信じてしまうユーザーが多くいることが問題視されている。

SNSでもこの風潮を嘆く声は多い。

〈最近流行りの「@grok ファクトチェック」、着実に人類の知能の後退が始まっているのを感じる〉

〈grokってめっちゃ便利やけど使い方間違えるとかなり危険だと思う。何でもかんでもgrokにファクトチェックさせる風潮とか特にまずい〉

〈人のツイートに突如現れてgrokにファクトチェックさせるひと本当に怖いんだけど、インターネットどうなっちまったんだよ〉

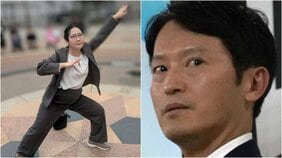

Grokを用いたファクトチェックの危険性について、ChatGPTを活用した画期的な勉強法などについて綴った本『#100日チャレンジ 毎日連続100本アプリを作ったら人生が変わった』の著者・大塚あみ氏に話を聞いた。

「主な危険性としては、AIが必ずしも正確で専門的な情報を判断できないことにあります。Grokは膨大なデータを学習していますが、その知識は一般的で広範囲にわたるものであり、専門的・技術的・法律的な内容を厳密に判定するようには設計されていません。

そのため、特に微妙なニュアンスや正確な定義、精度が求められる分野(医療、法律等)でGrokを単独で利用すると、誤った情報を正しいものとして信じ込んでしまうリスクがあります。

また、Grokが間違った情報について確信をもって提示する場合もあり、それが誤情報のさらなる拡散につながる可能性も考えられます。これは意思決定や会社で使う場合などにおいて重大な問題となる恐れがあります」(大塚氏、以下同)

実際、先ほど「あんぱん」について聞いたGrokの回答に、大きな間違いがあるのに気付いただろうか? 阿部サダヲはやなせたかし(柳井嵩)役ではなく、ヤムおじさん(屋村草吉)役だ。

そこでGrokによるファクトチェックを行なう場合は、それを唯一の情報源とせず、必ず一次情報や専門家の意見と組み合わせて判断を下すよう注意することが必要だという。

大塚氏はGrokについて、「あくまで補助ツールであり、盲目的にその結果を信じることは避けるべきでしょう」とも指摘する。