子どもたちに車いすバスケを指導するのは、大会事務局を担う北九州市障害者スポーツセンター「アレアス」のスタッフだ。

田中八恵さんは、週1回のペースで小学校に出向いて子どもたちに車いすバスケのルールから練習方法、良いチームになるための心がまえなどを伝えている。ただ、「障害」についてはあえて教えないことにしているという。

車いすに乗る体験で生まれる“気づき”

「例えば、練習中に体育館の外にボールが出てしまって、それを拾いに行く。車いすに乗ったまま入り口の階段を降りてボールを拾うのは大変なので、自分の足で歩いて拾いに行く。そのときに『あれ、車いすの人って階段を降りるとき、どうしてるんだろう?』と子どもが感じますよね。そのときに質問があれば答えることはしますが、私から事前に車いすユーザーの人について説明することはしていません。子どもたちが、実際に車いすに乗る中で何かに気づいてもらえたらというスタンスにしています」

教えることよりも、「車いすに乗る」という非日常的な体験を通じた「気づき」を大切にする。自分自身の経験から学んだことは、その子の人生に何らかの影響を与えるはずだ。それが、田中さんたちがたどり着いた考えだった。

自分を見つめる「思いやり日記帳」

バスケの技術でも、またそれ以外のことでも授業で大切にしているのが「思いやりのパス」だ。練習のときは、田中さんも、先生も、子どもたちもこの言葉を繰り返す。

スポーツ大会である以上、本番では優勝から最下位まで順位が決定してしまう厳しさがある。しかし、車いすバスケを通じて勝敗よりも学んでほしいことは「思いやり」の大切さだという。それは、「障害者」や「健常者」といった区別をもとにしたものではなく、どんな人であっても自分自身があるときは支える側で、ある時は支えられる側の存在であることを理解してもらうことだ。

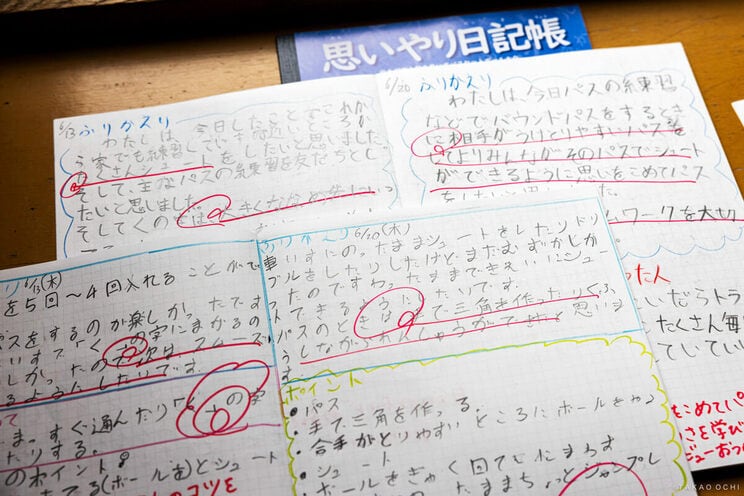

そのために、大会に参加する学校では、子ども一人ひとりに「思いやり日記帳」が贈られる。このノートは、大会の協賛企業であるフォントメーカーのモリサワが提供している。

モリサワは1924年に世界初となる邦文写真植字機を発明し、日本語デザインの歴史を変えた企業だ。写植の技術者には身体障害者も多く働いていて、片手しか動かせない人用など、その人の特性に合わせて写植機を改造することが多かった。デジタルのフォントが主流になってからは写植の仕事は失われていったが、同社が独自に開発した弱視や老眼の人でも読みやすい「ユニバーサルデザインフォント」は、東京パラリンピックでも公式採用された。障害者と縁が深い歴史があったことで、大会の協賛者になっている。

ノートには、練習で気づいたことや反省、チームメイトへの接し方、次の目標など、子どもたちがびっしりと文字を書き込んでいる。小倉中央小学校の安部ンペポ眞耶さんは、6月13日の「次の目標」に「パスする時の気持ち」と書いた。

「最初は友達にうまくパスができなくて、気持ちがこもってなかったなと思って書きました。今は友達にパスができると『ありがとう』と言われるので、私も『ありがとう』って言いたくなります」