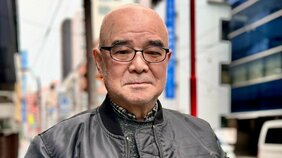

「言葉は、自分の想像のうえで覚えていくもの」

――今年上梓された新刊『いい音がする文章』は、これまで手がけてこられたエッセイや小説とは異なり、文章の書き方や魅力そのものに焦点を当てた1冊ですね。執筆を振り返って、いかがですか?

高橋久美子(以下、同) まず、私は言語学者ではありませんし、音楽について何でも知っているわけでもありません。だからこそ、最初は「私が書いて大丈夫なのかな?」という不安がありました。

でも、書き進めるうちに、どんどん面白さを感じるようになっていって。自分が作詞家としてこれまで当たり前だと思ってやってきたことの“裏付け”というか、人生を振り返る意味でも意義のあることだと感じました。

――そもそも、高橋さんはなぜ“作詞”という行為に興味を持ったのでしょうか?

私は最初、歌詞ではなく「詩作」から始めたんです。中学生のとき、授業で詩を書く機会があったのですが、その先生が一風変わった方で。授業の前に、小さく切った藁半紙を配りながら、「今日のお題は『光』です」と生徒に3分間で詩を書かせる時間があったんです。それが、詩というものを作り始めたきっかけでした。

その先生は子どもたちのイマジネーションを大切にする方で、「もう二百字帳は捨てちゃおう!」なんて、よく言っていたんですよ(笑)。それまでは、宿題で毎日二百字帳に漢字を書き並べるようなことが多かったのですが、その先生は「言葉は、自分の想像のうえで覚えていくものだ」と教えてくれました。詩の魅力に惹かれたのは、間違いなくその先生のおかげです。

――そこから、詩作にのめり込んでいったんですね。

いえ、当時は中学・高校と吹奏楽部に入っていたので、どちらかといえば音楽にのめり込んでいましたね。ただ、クラスに「友だち」と呼べる子があまりいなくて。昼休みにやることもなく、二百字帳に何か書くか、詩を書くかのどちらかをしていました。

あとは、授業で習った谷川俊太郎さんなどの詩人の本を図書館で借りて、読んで過ごすことが多かったです。今ならスマートフォンでなんとなく時間を潰せると思いますが、当時はなかったので……(笑)。