実力が僅差の場合は、心理的要素が勝敗を決める

選手が心理的動揺を見せた事例のうち最も有名なものの1つに、南アフリカで行われた1975年IFBBミスターユニバースでの出来事がある(映画『パンピング・アイアン』に収録)。

ケン・ウォーラーが優勝することになるのだが、そのケンが大会中、単なるいたずらとしてマイク・カッツのTシャツをどこかに持っていってしまったのだ。

Tシャツが見当たらないからといって競技ができなくなるわけではないが、マイクにとってはプレッシャーに押しつぶされそうな状況の中で対応すべきことが1つ増えたわけである。

映画ではマイクが振り回される様子が大げさに描かれているが、余分な時間と集中力をTシャツ探しに費やすことになったのはたしかだろう。

このようなトップレベルでの争いにおいて、無駄に費やせるものなど1つもないにも関わらず。

実は私も大会で前述のいたずらと似たような戦術を使ったことがある。

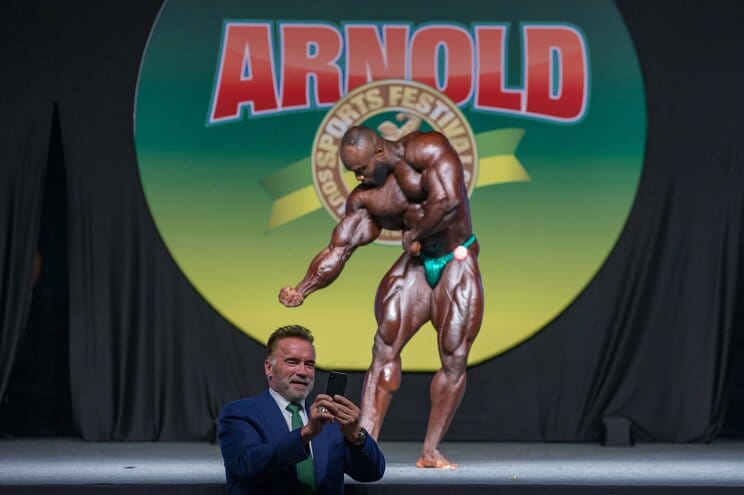

それは1980年ミスターオリンピアのステージでのこと。私は隣に立つフランク・ゼーンに対してジョークを飛ばしにかかったのだ。彼はすぐに笑い転げ、ポーズをとるどころではなくなってしまった。

また別の大会では、セルジュ・ヌブレに対してちょっかいを出した。体が小さすぎるから階級を下げたほうがよい、というある審査員のセルジュ評を繰り返し彼本人に伝えたのである。「そう評価されるのを恐れていたんだ」と彼は答えた。

それ以降セルジュはそのことで頭がいっぱいになり、自分の体がどう見えるか私に尋ね続けた。

さらに自らの体が小さすぎるとの考えから特定のポーズを敬遠し、ポージング中、明らかに集中力を欠くようになった。

セルジュと私のように、選手同士の実力が僅差の場合、心理的要素が勝敗に大きく影響するのである。