中国に見るネットカンニング対策の最前線

「1989年の慶應義塾大学理工学部の問題流出事件や1991年の(お笑いタレントの)なべやかんの替え玉事件は、私自身の大学受験のタイミングと重なっていたこともあり、とても印象に残っています。

とくに学校に侵入し、事前に試験を盗もうとした事件は“そこまで過激なことをするのか”と驚きました。

携帯電話を使い試験問題をインターネット質問掲示板“ヤフー知恵袋”に投稿した2011年の事件も、個人的にはけっこう衝撃的でしたね。

試験監督者も何をやっていたんだという気もしなくもないですが、ネットで相談しちゃうのかと…(苦笑)」

そもそも大学入試で大学教員が駆り出されるのは、アルバイトなどの外部スタッフを入れることが難しいといった事情があるためだが、試験監督の仕事を負担に感じる教員は多いという。

「教員も試験の監督・監視という点では別にプロではなく素人。怪しい受験者を取り押さえても、裁判沙汰になるようなリスクもあって、できれば自分の試験会場で問題が起きないように願っていますし、正直あまりやりたい仕事ではなかったりもします。

そういう意味でも試験の監督・監視のあり方を考え直したほうがいいのかもしれません」

1000年前の「科挙」の時代から現代の大学受験まで、不正をはたらこうとする受験者と試験監督者との苛烈な戦いが繰り広げられてきたのが中国だ。カンニングペーパーも替え玉受験も科挙から連綿と続く不正である。

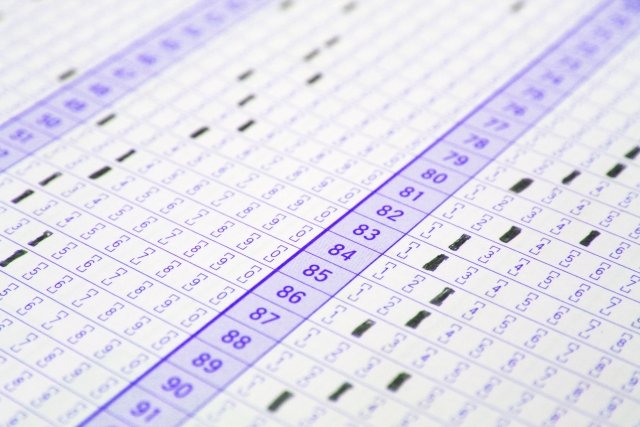

現代の中国の大学入試では不正行為のハイテク化に対応するため、金属探知機や通信電波の遮断機なども導入。警察が不審な無線回線がないか目を光らせるなど、対テロ並みの警備が敷かれるとも言われている。

日本以上に激しい競争社会だけに、大学試験に受かるためなら手段を選ばないという者が後を絶たないらしい。

「この15年ほどで不正防止の強化が進められた試験は、日本でもあることはあります。

医学部生が病院実習で患者さんに接する前に受ける“CBT(Computer-Based Testing)”という試験の監視係をしたときは、ある大学でスマホなどの通信デバイスを隠して持ち込めないように、金属探知機が導入されているのを見たことがあります」