工芸を見る目が、日常や社会を見る目を変える

「今の自分の暮らしには、こんなに美しい(あるいは高価な)工芸品は似合わない」というお話を聞くこともたくさんある。でも、僕は生活の全てをこだわりのモノで埋め尽くしてほしいとは思わない。むしろ、上の世代の方々が追求した経済成長のおかげで物質的には便利な世の中だからこそ、自分のものさしで美しいと思えるモノをひとつでも持つことで、「心の豊かさ」と向き合ってくれたら嬉しいと思う。

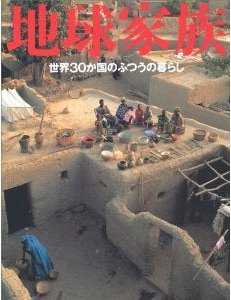

『地球家族』(TOTO出版、1994年)という本がある。写真ジャーナリストのピーター・メンツェルが、世界30か国の「中流」と呼ばれる家庭を訪ね、彼らの自宅前に家財道具一式を並べて撮影したものだ。

これを見ると、日本の家族は圧倒的にモノが多い印象がある。かつて経済成長が無限に続くように思われた時代は、モノをたくさん持つことこそが豊かさの象徴とされたのだろう。

だが、すでに便利な暮らしが手軽に手に入り、そのうえで不必要なモノをトレンドと共に売ることが経済成長につながっている現代では、そこからひとつ高みに踏み出すことが大切ではないだろうか。すなわち、ただ便利なだけのモノから、真に持つに値するモノ(だけ)を持ち、その簡潔さから生まれる余白を背景にモノの美しさを愛でながら、心に平穏をもたらしてくれるモノと暮らすことである。

お気に入りのモノや、歳月と共に味わい深さが増すモノを暮らしに取り入れて愛でることは、その人の心に豊かさを与えてくれる。もっと気軽に言うなら、お気に入りの器がひとつあるだけで料理が楽しくなったり、お気に入りの小物を持って出かけると気分が上がったりすることは誰にでもあるだろう。

美しいモノを持つことは、日々の暮らしに、穏やかな気持ちになれる瞬間を得られることにつながるはずだ。そして、それによって少し救われる人がいても良いと思っている。

また、良いモノは思いやりの心を育んでくれる。昨今は「壊れないこと」に重きを置いたモノも増えているが、職人さんの手しごとから生まれた工芸品は、下手に扱えば壊れてしまう繊細なものも多い。でも、それは決して悪いことではないとも思うのだ。人は誰でも、お気に入りのモノは大事に扱う。それが他人の大切なものでも同様だろう。そうした気持ちから、モノや人に対しても思いやりが生まれるのだと思う。どんなに落としても、何年使い続けても変化しないモノは頼もしいが、そうではないからこその価値もまたある。

さらに、良いモノは、もし壊れてしまっても治せば使えることが多い。割れたり欠けたりした陶磁器を漆でつなぎ、そこに金の修飾を施す「金継ぎ」は安土桃山時代の茶人が始めたという。モノを大切に思いやり、傷をも共に歩んだ軌跡とし、新たな調和としてその器のもつ歴史へと転化する考え方は、「経年美化」のひとつと言えるだろう。

日本人の国民性や文化の一部も、そうしたモノを大切にする心から育まれてきたのではないだろうか。美しいモノを通して優しい人が増え、暖かい世の中につながるなら良いなと願っている。

そして、モノへのこだわりから暮らしにある種の「余白」が生まれると、その余白は新しい発見や、優しさをもたらしてくれる。心にほんの少しの平穏を運んでくれるとも言えるだろう。仕事に忙殺されるような時期でも、人に優しくなれたり、これまで気づかなかった美しさに気づく余裕を持てたり——つまり自分を見失わずにいられるのは、そうした目に見えない「余白」の存在も大きいと思うのだ。