13ページにわたって483カ所もの誤植のワケ

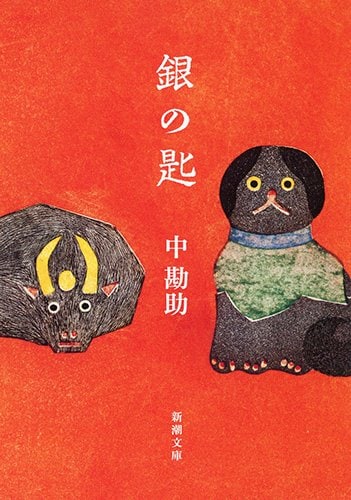

さらに私が驚かされたのが大正期の小説『銀の匙』(中勘助著 岩波書店 大正10年 以下同)だった。小説の冒頭にいきなり正誤表が掲げられている。13ページにわたって483カ所もの誤植が発表されているのである。その序文に曰く、

いきなり校正の釈明。まるで校正の本なのだ。

序文の文章は非常に読みにくいので、あらためて整理すると、この小説はもともと新聞に連載していたものだったという。夏目漱石先生の意見を尊重して漢字や送り仮名を使ったのだが、著者本人としては不本意だった。

そこで単行本化する際にあらためて訂正しようと考えたのだが、本人の「不注意」から新聞の切り抜きがそのまま発行所に回ってしまい、いつの間にか印刷ができあがってしまった。

そこで「手を入れることは印刷所へも發行所へも非常な迷惑をかけることになるし、といつて全然新規に印刷し直すほどの熱心も私になかつたので、用語、文章等の是非とも變更したいところ、及び本當の誤字、誤植だけを正誤表にして附け加へて、そのほかはそのまゝにすることにした」そうなのである。

まわりに迷惑をかけるほどの熱意もないので、最低限の文章の直し、誤字脱字などを正誤表にまとめたとのことで、それゆえ、

自身の小説は未完成で正誤表も未完成。不本意だと言いたいのか、責任を回避したいのかよくわからないのだが、冒頭から延々と続く正誤表と言い訳を読まされると、小説の内容はまったく頭に入らず、文字遣いの揺ればかりが目に留まる。

この漢語はさっきはひらがなではなかったか。これは誤字ではないか。活字が破損しているのか。途中で主語がすり替わっていないか、とか。知らずのうちに読者ではなく、校正者になってしまうわけで、これこそ文というものを学ぶ。すなわち「文学」ではないだろうか。