上田作品が演劇人から愛される理由

――お二人が知り合われたのはどういうきっかけだったのでしょうか。

高橋 僕が白井さん演出の舞台に出た時に上田さんが観に来てくださって、共通の知り合いの方から紹介していただいたんです。そのお芝居を上田さんが気に入ってくださって、それから連絡を取り合ったり、家で食事したりという感じですね。

上田 たしか九年ほど前ですね。ちょうど僕がデビューして、『太陽・惑星』という最初の本を出して、『私の恋人』を準備していた頃です。

高橋 その後は上田さんの小説が出ると読んでいて、帯にコメントさせていただいたりもしました。なので『2020』では、上田さんが僕をイメージして書いてくださったキャラクターを舞台でやらせていただけたのが感慨深かったです。

上田 『2020』には穴を見つめるゴリラの話が出てくるじゃないですか。『最愛の』ではそのエピソードと対になるようなチンパンジーの話を書きました。その関連性を考えてもらうような読み方も面白いかなと。舞台と並行して書いた相乗効果がありました。

――上田さんの作品と舞台の関係性も興味深いです。作品が舞台化されたり、演劇人から声をかけられたりすることについて、上田さんはどう思われているのでしょうか。

上田 舞台化していただけることについては、どうぞどうぞ、と思っています。『私の恋人』の舞台化では脚本にタッチしていないので、原作として使っていただければ光栄だなと思っていました。

演劇との関係でいうと、僕の小説の中にある、手でつかめない、妄想上の理想に手を伸ばすというアクション。『最愛の』でも「私の恋人」という言葉に仮託している存在、それ自体が、おそらく演劇的だと思うんですよね。演劇にも、存在しないもの、究極の何かをセリフやシーンで追い求めるところがあるのかなと思っています。それが演劇人の方たちに面白く読んでいただけた理由の一つなんじゃないかな。

高橋 ベケットの『ゴドーを待ちながら』と共通する部分がありますね。待ち人が来ないという状態。来ない人をずっと待っている中で、舞台の上の人物たちがゴドーのことを語り続けるって、演劇的だと思うんです。

『2020』の時に、最初に僕から出させてもらった案の中に「駈込み訴え」があったんですよね。「駈込み訴え」をやりたいと。

上田 ああ、そうでしたね。太宰治の。

高橋 あれはユダがキリストに対する愛憎を一人語りする話なんですけれど、ユダを主人公に置き換えてやってもらったらいいんじゃないかなと提案して、最初の脚本を書いていただいていたんです。

神格化されている存在があって、そのそばにいる人が語ることで、その神聖さのようなものが剝がされていく。語る側ももちろん何かが剝がれ落ちるんですけれど、そういうものが欲しかった。完璧と言われているもの、人間を超越したと思われる存在から、権威が剝がれていく瞬間ってすごく人間的なんじゃないかと。

文化を盛り込んで物語を紡ぐ

上田 『最愛の』をご自分に引き寄せて読んでいただいたというお話がありましたが、世代としては、僕も一生さんも主人公も、ぎりぎり同じぐらいじゃないですか。

高橋 そうですね、近いです。

上田 いわゆる就職氷河期世代だと思うんですけど。『最愛の』は、僕たちの世代が四十歳ぐらいになってきた時に、今読みたいと思えるストーリーって何だろうと思いながら書いたんです。

『最愛の』は手紙のやり取りをする恋愛小説ですが、恋愛関係と通信手段は密接に関わっていると思っています。たとえば今だったら、LINEでやり取りしている時に既読スルーされると、それはある種のメッセージなわけじゃないですか。

でもそれは、三十年前、四十年前にはなかった通信手段で、通信手段がないがゆえに存在しなかった感情だと思うんですよ。そういった文化も盛り込んだ上で、それでも恋愛小説が成り立つのかどうかというのが、今回のテーマの一つだったのですが、その辺はいかがでしたか。

高橋 手紙ってアナログで、思いを伝えるという意味で原初的なものじゃないですか。往復書簡形式で話が進んでいく小説は今までもありましたけれど、それを現代、しかもコロナ禍を反映した上でやるということが、僕は純粋でいいなと思いました。

それに恋愛に関する僕らの年代の話って、たぶん、上田さんのような方が書かないと残らないと思うんです。たとえば恋愛を描くドラマや映画を見てみても、僕らの年代と近い世代を主人公に据えることはなかなかなくて。これだけ少子化が進んでいるのに、いまだに若い人たちが主人公の話ばかりつくっている。

若い世代がきゅんきゅんするようなドラマを否定しているわけではないんですが、こっちの世代の話も必要じゃないかと思うんです。上から目線かもしれないけれど、文化的水準を保つ上では、大人の恋愛だったり、どうすることもできない過去を積み重ねた上で物語をつくることが必要だと思っています。

上田さんがつくる物語を信じたり、いいと思ってくれたりする人たちがいるからこそ本になっていくわけじゃないですか。上田さんの作品を読む人がたくさんいるんだっていうことは心強いことなんですよ。そしてそういう人たちがいるにもかかわらず、テレビドラマは彼ら彼女らを無視しているような気がしてならないんです。

上田 たしかに三十代、四十代って、物語の主人公になりにくいところはあるかもしれない。

高橋 話がずれるかもしれないですが、この間、生まれて初めて同窓会に行ったんです。

上田 それは何の同窓会ですか。

高橋 中学校の同窓会です。そういえば中学を卒業する時に、「おまえが同窓会の幹事だ」と言われていたことをふと思い出して。やってみたら四十人近く集まりました。そこで衝撃だったのは、どんな職に就いているかでその人の老け方が違うことです。

上田 それはおっしゃる通りかも。

高橋 役職に就くことによって、無意識に自分の体格や外見を変えているんだなということを思いました。社長とか役員クラスだと割とかっぷくがいいとか。自分に説得力を持たせるために、何となく腹が出ちゃったりするんだなと。たぶんあれは自分の身体を変化させている。

上田 役職に適合していっている。

高橋 そう、適合です。そんなこともあわせて、それくらいの年齢の、無意識に変化していった人たちの物語があってもいいのになと思うんですよ。僕らの年代になってくると、思っていることや、やっていることがどんどん複雑になっていくじゃないですか。

上田 学校や家族に属している間は典型に収まっているけれど、社会に出ると年齢とともに細分化していきますね。

高橋 そうなんです。それがなかなか描かれないなと思っていて。そういう意味では日本の文学が持つ力だったり、作劇の力だったりをもっと大事にしてほしいと思っています。目先のことばかり考えているからか、ドラマや映画の質が、どんどんお隣の韓国に追い抜かれているという危機感がありますね。

上田 表現活動が経済原理に引っ張られ過ぎているのはありますよね。経済合理性優先というか。しかもそのスパンがすごく短い気がします。三か月や半年のスパンで経済合理性を達成しようとしているんじゃないでしょうか。二年、三年単位で見たらこっちのほうがよくない? というような判断基準はないのかなという印象を受けます。

昭和にあった「何か」を引き継ぐ

高橋 いろいろな軸があっていいはずなのに、一つの軸に集中してしまっている印象です。

上田 主流と違うものをつくって外れると、「え、何やってるの」となるんでしょうか。そういう意味で純文学がいいのは、ある意味で好き勝手にできるところなんですよ。それが期待されているというか。

高橋 いや、本当にそうなんです。文学は読者からのニーズを度外視して作品をつくることができるという意味で、力強いなと思うし、もっと多くの人が触れたほうがいいと思います。

すべては「自分が好きなものしかできない」から始まっていいと思うんです。でも、そう言うとSNSで「自己満足でやってんじゃないよ」という言葉が飛んできたりするじゃないですか。でも、自分自身が納得しない限り、迷わずに打ち出すことはできません。文学には打ち出す力があるし、文学を通して人間の機微を知ったり、人間ってもっと自由なんだと思えたりする。ドラマや映画の作り手たちも、文学者がつくりあげた世界にもっと影響されてもいいのに、という憤りがすごくあるんです。

上田 僕らが若い頃って、難しかったり分からなかったりするものはすごい、というイメージがあったじゃないですか。でも今は単に「分からないもの=駄目なもの」となっていますよね。

高橋 理解できないことに対して否定的ですね。いつからこのイメージが始まったのかなと思いますけれど。

上田 インターネットが大きいような気がしますね。

高橋 そうですね。下手にすべてを共有してしまったことの不味さがあるような気がします。「これってどういう気持ちだろう」と思っている時に、誰かの発言がバズっているのを見て「ああ、これってこういう感情なんだ」と納得して終わってしまう。感情表現がテンプレ化しちゃって、「悲しい」「辛い」というような端的な感想になってしまう。でも、その時の感情の中にはもっと複雑なものが入り交じっていたかもしれない。悲しいけれどグッと来ちゃったとか、辛いけれどエモいとか。そういう矛盾を捨ててしまって、一つの答えにたどり着いてしまうのはもったいないなと思います。

上田 『最愛の』の中でもWikipedia禁止、ググるの禁止、と言う登場人物が出てきますけど、答えらしきものを簡単に求めてはいけない。

高橋 ブランキー・ジェット・シティに『ライラック』という曲があります。ライラックがどんな花か知らないんだけれど、「赤くて五センチくらいの冬に咲く花」、って歌うんですが、これ、本当のライラックとは全然違うんです。ただ、僕はこの歌がすごく好きで、ベンジー(浅井健一)はやっぱりすごいなと思っています。

子供の頃、何か調べようと思って図書館まで歩いていく道すがら、その間に調べるものを想像するわけです。全くゼロのところから。スマホを持つようになってその時間がなくなった。すぐに検索して答えらしきものが出てしまう。それは果たして合理的なのか。AIにとっては合理的なのかもしれないけれど、人間にとってはおよそ非合理な話だなと僕は思っていて。想像することが欠如した世界には、人を殺せる言葉を平気で使うやつらが出てきてしまうんじゃないかなと思っているんです。

上田 最近、僕は昭和が気になっているんです。昭和の時代は検索がなかった。そして日本の最盛期は昭和なわけで、今、六十代や七十代の人たちは「昔はよかった」で終わることも可能だと思います。でも、我々の世代は終われない。これからも長く人生が続いていくし、さらに子供の世代、その次へと続いていくわけで。昭和の時代のよかったものを正当に受け継がなくてはいけないのかなと思っています。『最愛の』でいうと、黒石さんが昭和の人ですよね。黒石さんの世代とZ世代の間にいるのが我々の世代で、我々の振る舞いが重要なんじゃないかなと思ったりします。

高橋 単なるノスタルジーに終わるのではなく、ということですね。僕も最近YouTubeで、一九八〇年代の駅から商店街を通って歩いていく風景を撮ったホームビデオを見たりするんです。確かにこれあったなあ、と思いながら。「贈りものに たばこ」という看板のあるたばこ屋さんがあったりして、懐かしいというのではなく、この動画の中にあって、今は消えてしまった何かがあるんじゃないかなと思って見ています。

上田 一生さんが同窓会の幹事をやったのも、その流れなんじゃないですか。同窓会なんてやらなそうだから(笑)。

高橋 やらなそうだから、ちょっとやってみようと思って。同級生に会うと、その時の時代の匂いというか、あの時こうだったね、という記憶が思い出されます。今までは過去を振り返らずに突き進んできたんですけれど、ちょっと立ち止まってみようかなと思ったのがこのタイミングだったのかもしれません。

上田 めちゃくちゃ分かります。僕も最近、過去への関心があるので共感しますね。

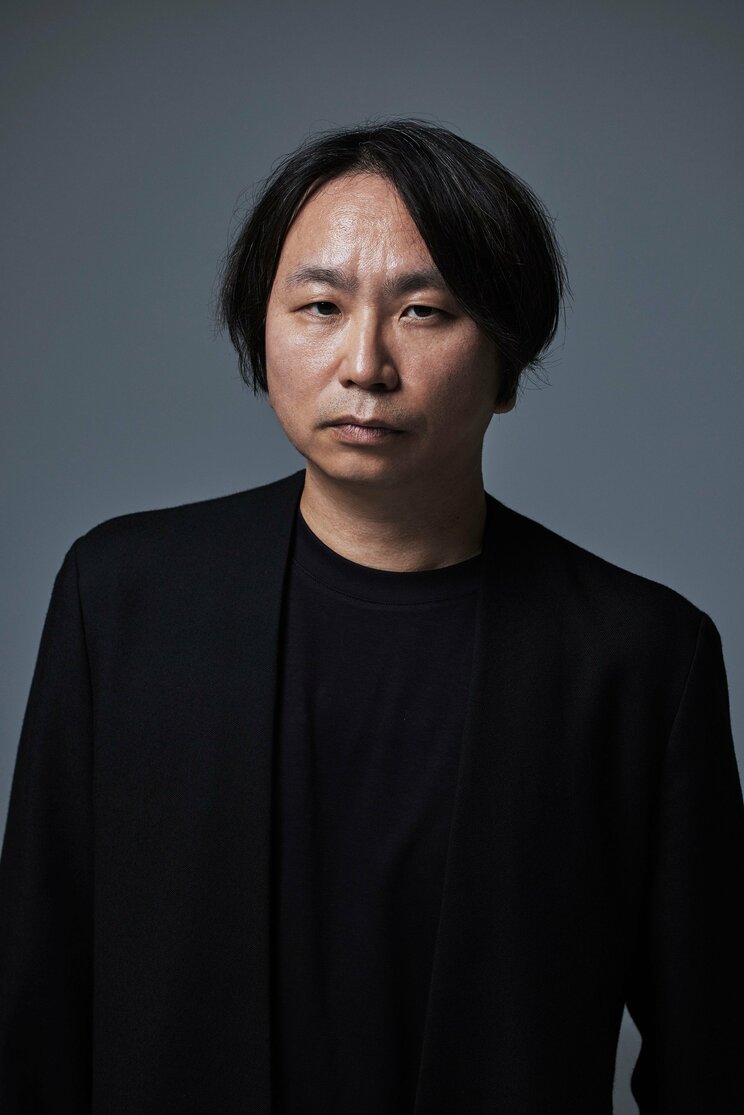

俳優。1980年、東京生れ。ドラマ、映画、舞台など幅広く活躍。近年の主な出演作に、ドラマ「岸辺露伴は動かない」「恋せぬふたり」「雪国-SNOW COUNTRY-」「6秒間の軌跡〜花火師・望月星太郎の憂鬱」、映画「スパイの妻」「岸辺露伴 ルーヴルへ行く」、舞台NODA・MAP第26回公演「兎、波を走る」などがある。2020年、『天保十二年のシェイクスピア』にて第45回菊田一夫演劇賞、21年、NODA・MAP第24回公演 『フェイクスピア』にて第29回読売演劇大賞最優秀男優賞を受賞。22年、上田岳弘・白井晃と三人でつくりあげた舞台「2020」に出演した。

「タイパ」という言葉の衝撃

――過去との繫がりといえば、『最愛の』もまさにそうですね。三十八歳の男性が、中学生の頃から大学まで文通をしていた相手の手紙を読み直し、再び関わりを持つことになる。きっかけが手紙というのがまた、過去との結びつきを感じさせます。

上田 最近はもう、手紙を書くことってないですからね。

高橋 手紙どころかメモ書きもスマホですからね。でも紙に書くって大事だと思うんです。

というのは僕、iPadに入れた台本ではセリフを覚えられなかったんです。二〇一八年ぐらいから台本をPDFデータでもらうようにしているんですけれど、途端にセリフが入りづらくなりました。

PDFデータでもらうようにしたのは台本がかさばるから。大河ドラマで思い知ったんです。台本がどかっと届いて、一気に何話分ものリハーサルをやるので、十冊ぐらいの台本をスタジオに持って行くことになる。これは勘弁してほしいと思って。かさばらないようになったのはいいんですが、セリフが入りづらくて困りました。

この入りづらさは何だろうと不思議に思っていたのですが、ある広告の撮影をしている時にスタッフの方と話をしていたら、タブレットで絵を描く時に紙の感触で描けるフィルムがあるよと教えてくれたんです。それで僕もペーパーライクなフィルムを貼ってみたら、セリフがすごく入るようになりました。あまりに感動して知人の脳科学者に電話したら「脳が紙と認識し始めたんでしょう」と言うんです。僕らの脳はiPadをガラスと認識しているようなんです。自分が意識していない無意識の領域で。でも、ペーパーライクなタブレットは紙と認識できた。だから、以前の紙の台本と同じようにセリフが頭に入ってきた、と。

読書のほうも一度電子書籍に行きかけたのですが、文章が頭に入ってこないんですよ。やっぱり紙がいい。そういう意味でも、人が手で書いた手紙はすごく大事なものになっているような気がします。

上田 それに手紙は、書いて送った以上、コピーでもとっていない限り書き手側の手元には残らないんですよね。自分が書いたものを後で読み返せない。その摩訶不思議さがありますよね。

高橋 『最愛の』の中にも出てきましたね。

上田 確かにそうだなと、書いて気がついたんです。パソコンがない時代は、書いた手紙よりももらった手紙のことのほうを覚えていた。そこからして、世界の捉え方が変わっているはずなんです。送信ボックスに出したメールが残っているほうが便利だし合理的、都合がいいんですけど、そうじゃなかった時代にヒントがあるんじゃないかなと思います。

合理性を突き詰めていけば、生まれた瞬間に死ぬのが一番コスパがいいということになってしまうし。

高橋 ほんとうに、合理の果てではそこに行き着きますね。

上田 でもそうじゃないよね、と。

高橋 現代社会はコスパのほうに突き進みつつあるじゃないですか。この間、ある女優の方から「今の時代はタイパですよ」って言われて驚きました。僕、「タイバ」という言葉を知らなかったんです。「タイムパフォーマンス」の略だなんて。コストの次は時間か、そんなことまで考えるんだと思って衝撃でした。

そんな時代にはもはや『ライラック』は受け入れられないな、すごい世界になってきちゃったな、と。なのに、みんななんとなく合理の世界を受け入れているじゃないですか。その怖さは常に感じています。

上田 多数決以外の指標はないことになっていますからね。「九十五人がこう言っているけど、五人が違うと言っている、だから違うのかも」という揺り戻しの思考がなかなかなくなってきているような気がします。