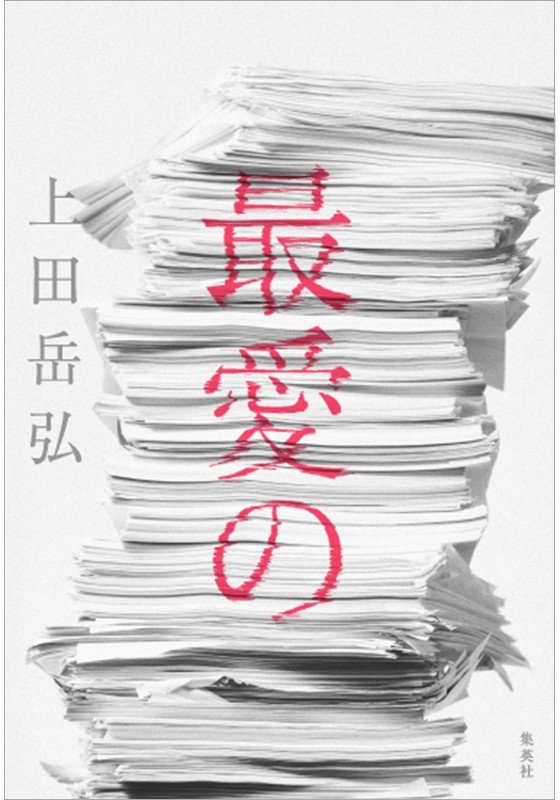

著者:上田 岳弘

定価:2,310円(10%税込)

今年九月、最新刊となる長編『最愛の』を刊行した上田岳弘さん。二〇一三年に第45回新潮新人賞を受賞しデビューして以降、本年で作家生活十年目を迎える。節目となる今作では、遥か遠くまでSF的想像力を飛ばした長編第一作目『キュー』から一変、リアリズムの手法を用いた恋愛小説を世に問うた。

上田作品を読み込んでこられた俳優・高橋一生さんをお迎えし、これまでのお二人のお仕事や新刊について、そして現代社会に対して抱く危機感と、創作/表現の未来について、深く語っていただいた。

構成/タカザワケンジ 撮影/神ノ川智早 ヘアメイク/田中真維 スタイリスト/秋山貴紀

並行して書いた『最愛の』と『2020』

――お二人は昨年の舞台『2020(ニーゼロニーゼロ)』で、作者と一人芝居の俳優として一緒にお仕事をされています。それ以前から交流があるそうですね。今日は上田さんの新刊『最愛の』を入口に、お二人が関心を持っていることについて自由にお話しいただければと思います。

高橋 新刊の『最愛の』ですが、上田さんが書かれる「最愛」がまず新鮮でした。かつ、やっぱり上田さんはこれまでの上田文学に登場したモチーフを使い、一点を穿っていくやり方をされるんだなと。たとえば「塔」というキーワード。それを過去の作品とはまた違ったかたちで掘っていく。今作ではタワーマンションを塔に見立てて、僕らのいる現代社会と地続きの解釈で描いています。読みながら、小説を書かれている上田さんを想像しつつ、同時に僕自身を投影してしまうところが今まで以上に多かったかもしれません。

上田 語り手の「僕」――久島(くどう)に投影されたということですか。

高橋 はい、語り手に投影していました。

上田 それはありがたいですね。今回は十周年記念作品と銘打っていますけど、一生さんがおっしゃる通り、これまで作品に使ってきたモチーフを網羅的に使いながら、新しい局面をつくることができればいいなと思って書いていました。

高橋 上田さんの作品に出てくる固定のワードを配置替えすると、これだけ鮮度が上がるんだなと驚きました。

上田 基本、同じ材料で(笑)。

高橋 はい、同じ材料にもかかわらず。一点を穿ち続けているというのがまさにそれで、ずっと同じ場所を掘っていって、深みが出てくる。とても面白く拝読しました。

上田 ありがとうございます。そういえば、一生さんと直接お会いするのは昨年の『2020』夏公演以来ですね。

高橋 そうですね。大阪の公演でした。

上田 一生さん、演出の白井晃さんとつくった舞台『2020』も、ある意味ではこの十年の作家活動の集大成であって、そしてその裏でずっと書いていたのがこの『最愛の』でした。なので『2020』とはまた別の集大成感があればいいなと思いながら書いていましたね。

加えて、コロナ禍という現実を活写したいという気持ちも強くありました。現代的な働き方をしている人間たち、そしてそこへコロナがやってきてしまった現実を写実的に描きながら、僕の作品として成り立つような書き方ができればいいなと。

高橋 書く人、つまり小説家の方も脚本家の方も、コロナを避けて通れなくなるだろうなとは予感していました。仮にそれがSFめいたものであったとしても、写実から離れているとしても、書かなくてはいけない題材にはなるだろうなと。

僕はどちらかというと、物語の中ではコロナをなかったことにしたいほうなんです。たとえば、ドラマの中にマスクの描写が出てきて、それって必要なのかなと思ったり。現実に即し過ぎてしまって、果たしていいんだろうか、夢が見られなくなるんじゃないかと、そこはいまだに疑問なんですけれど。

上田 なるほど。そういう考え方もあるでしょうね。

高橋 今の時代、観客や視聴者がフィクションに接する時、現実と地続きになることが果たして必要なのかと思っていて、最近はお芝居自体も、どちらかというと写実を超えた、ちょっと別の世界線の話を選びがちです。

けれど、上田さんは『最愛の』の中でコロナを自然に出していますよね。写実に寄せていってなお、上田さんの文学が成り立つのかというチャレンジングなことをされていたと思います。それでもちゃんと物語として読めるのは、上田さんが使われる言葉がどこか写実を超えているからだと思うんです。

上田 僕は何か物事が起きた場合に、それが起きる理由があると思っているんですよね。人間がやったことなら、社会を構成する人たちの無意識が起こすのだと思うのですが、コロナは自然に起こったことで……。そんなコロナというものを自分が扱えるのかも含めて、あえて書いてみたいという気持ちがありました。

高橋 そこに恋愛というか、「人を思う」「最愛」というワードが出てくるじゃないですか。それが新鮮でした。そのあたりは、最初から作中に出そうと思われていたんですか。

上田 『最愛の』というタイトルは、割と早く、準備稿の段階で決まっていました。今は「最愛のもの」が差し示しづらい時代だと思っていて、「最愛の」に当てはめるとすれば何があるだろう。「最愛の」と言われた時に人は何を思い浮かべるだろう。それを強烈に自分に問いただすような書き方を僕自身もしたし、読者の方にもそう思っていただけると面白いんじゃないかと思います。

緊急事態だった『2020』

高橋 コロナ禍になって、『2020』でご一緒する前から、上田さんの生活基盤は東京にありましたか?

上田 はい、東京でしたね。

高橋 コロナ禍を避けて、どこか籠もるようなことはしなかったんですか。

上田 しなかったですね。会社のほうはほぼリモートになりました。リアル出社が月一回ぐらい。リモートになる前は出社前に二、三時間小説を書いていたんですけど、今は小説を書く日と仕事する日を分けてやっています。そのほうが長編には向いていますね。

高橋 『最愛の』は「すばる」に連載していたんですよね。さっき、一緒にポートレート撮影をしていた時に、上田さんが「締切りがあることが大事」とおっしゃっていて、僕もそうだなと思いました。文章の依頼を受ける時は、「締切りはここまでです」と言ってもらったほうがいいですね。締切りがないといくらでも修正できてしまうような気がして。

上田 そうなんですよね。いつまでたっても終わらない。

高橋 誰かにピリオドを打ってもらい、ここまでですと分かっている状態で、それを積み重ねていけるのが連載のいいところだとおっしゃっていましたね。でもそう思うとやっぱり、『2020』の脚本と『最愛の』を並行して書いていたのはすごいことですよ。

上田 『2020』の緊張感はすごかった(笑)。舞台は締切りどころか幕が開くまでが勝負で、かつ幕が開いたら止められないわけじゃないですか。僕は舞台の脚本を書いたのは今回が初めてだったので、いつもこんなことをされているんだなと思ったら、一生さんはすごいなと。

高橋 『2020』は自分の中でも緊急事態でしたね。稽古期間は一か月とってあったんですけれど、セリフを覚える時間が実質五日ぐらいしかなかった。そんなことは今までなかったんです。上田さんと白井さんと話し込んでしまうから、余計に時間をとってしまって……。でも、めったにない面白い体験ができました。あの時は遮二無二やっていただけですけれど。

上田 やっている時は大変だったけど、振り返ると楽しかったなと思います。舞台ってこういうものなのかなと感じていましたけどね。

高橋 上田さんは稽古場がほとんど初めてだから、当然役者がひと月かけてセリフを覚えるということをご存じないわけです。周りのスタッフの方々は「果たして全てのセリフが頭に入るんだろうか」と心配に思っていたでしょうが、上田さんは「きっと大丈夫だろう」と楽観的でしたね。

上田 楽観的というより、通常の進行を知らないので、こんなもんなのかなって(笑)。一応、稽古期間に入る前に、一度は脚本を書き上げていたんです。ただ、一生さん、白井さんと議論を深めていく中で、ここは変えたほうがいいとか、ここはもう少しこうなったほうがいいかなというすり合わせを皆で念入りにやったんですよね。本当にぎりぎりまで粘っていたという状況だったので、どうなるのかなと。こう言うとなんだか他人事みたいですね(笑)。

高橋 原稿用紙百枚分ぐらいのセリフがあったんですけれど、それが五日くらいで入ったんです。それは自分でもちょっと面白かった。ふだんは対人的に起こってくる事象ありきで、セリフを頭に入れるというやり方をしていたんです。でも『2020』は一人芝居だったので、相手とのやり取りではなく物事とのやり取りなわけです。最初は身体を動かしながらじゃないとセリフが入らないだろうなと思っていたんですが、意外と順を追っていたら入っていったので自分でも驚きました。

上田 最悪、一生さん演じるGenius lul-lul(ジニアス ルル)が持っているiPadにセリフを表示させればいいじゃん、というアイディアもありましたね。

高橋 そうでした。上田さん、白井さんも、僕が舞台の上でiPadを持っているという設定を頼りにしてくださっていた部分があるんです。

でもそこは俳優としてのプライドで「カンペなんか見ねえぞ」という気持ちでセリフを入れていたんです。iPadを頼りにしたところで、「あれ? 今何ページだったっけ」ってなっちゃうと、もう途端に駄目になってしまうような気がしたので。

リズムに還元されるような芝居をしようとは思っていないんですが、でもやっぱりリズムが狂うのは怖いなと思って、ひたすらセリフを頭に入れていました。家でも稽古していましたから。初めてですよ、家で稽古したのは。

上田 しかも最終日に舞台途中で音声トラブルがあって、一生さんはマイクを通さずに生声で最後までやったんです。あれはすごかった。

高橋 そうそう。マイクが駄目になっちゃって。そういうハプニングも含めて面白い体験でした。とくに上田さんに入っていただいて、三人で膝突き合わせて相談してつくったというのは貴重な体験でした。

上田 学生時代みたいな感じだった。一生さんの一人芝居になったのも、コロナ真っ盛りの頃だったので、リスクを考えた結果、一人芝居がよかろうということと、何かチャレンジがあったほうがいいんじゃないかという経緯でしたね。

高橋 打ち合わせ中に「これってもしかして一人でやっちゃったほうがいいんじゃないか」と僕がふと言っちゃったんです。

そうしたら白井さんが「それって、上田さんの作品を舞台化するわけじゃなくて、新たに書き下ろしてもらった新作を一人芝居でやるということ?」って驚いていましたけれど。あれよあれよという間に一人芝居の方向になっていきました。

それに、上田さんの原作の舞台化は渡辺えりさんが『私の恋人』でされていますし、完全に書き下ろしで上田さんの文学を舞台に引っ張ってきて、上田さんの世界観を舞台で再構築したらどうなるのか、試しにやってみたいというのが最初から僕の頭の中にはありました。それが叶って本当によかったなと思います。