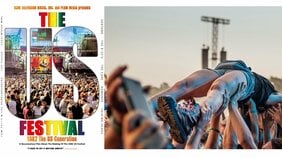

アメリカでウッドストック・フェスティバルが開催された1969年8月15日よりも1週間前、日本の岐阜県では「全日本フォークジャンボリー」が開催された。

日本での野外フェスの先駆けにもなった、このイベントの実現に向けて最初に動いたのは、当時、中津川市で訪問販売の仕事をしていた31歳のサラリーマン、笠木透だった。

1937年に岐阜県で生まれた笠木は、大学を卒業すると上京して出版社に入ったが、会社の空気や都会の雰囲気に馴染めず、退社して地元に戻り、新たな仕事に就いていた。

里帰りしたことで敗北感を感じていた笠木だったが、そんな日々の中で夢中になったのが、深夜にラジオから流れてくるフォーク・ソングだった。

1966年に中津川労音が設立されると、笠木はその一員となり、翌1967年には高石ともや岡林信康といったフォーク・シンガーを招いて、地元の学校でコンサートを催した。

1969年の1月に東大安田講堂が落城した後も、テレビでは連日のように学園闘争の模様がニュースで流れていた。若者たちが声を上げて体制に反抗している様子を見て、笠木も地元で何かできないかと考えた。

「高石たちを集めて、屋外でフォークコンサートはできないだろうか。やるなら、自前でやろう」

そんな動機で、「全日本フォークジャンボリー」は動き始めたのだ。

中津川労音を中心に実行委員会を発足すると、笠木は副委員長として出演者の交渉に当たり、高石や岡林が所属する高石事務所の協力を得ることができた。

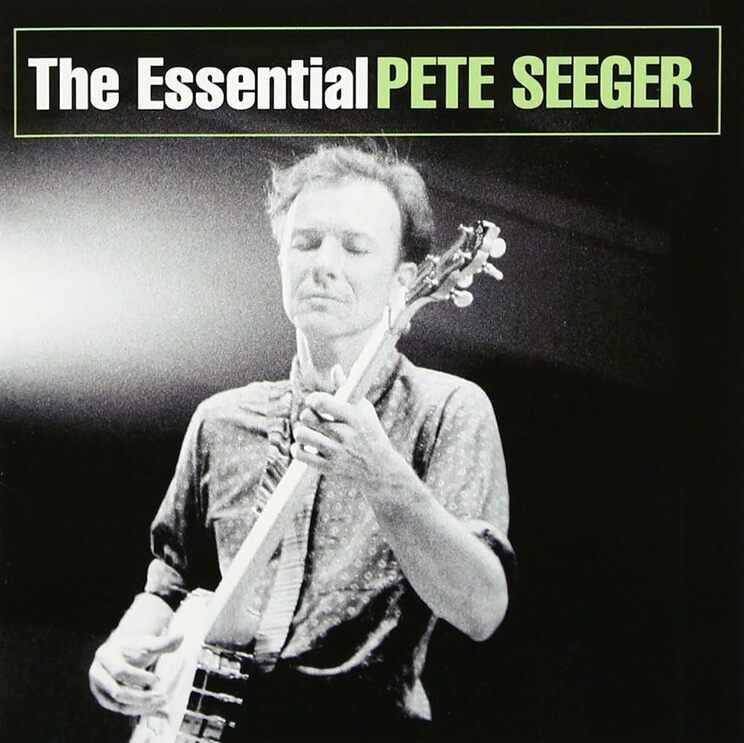

アメリカにおけるフォーク・シーンの大御所、ピート・シーガーにも出演のオファーを出した。残念ながら日程が合わなかったものの、「成功を期待します」というメッセージが届いたのは、大きな励みになった。

しかし、野外コンサートの実現に向けて動き出したものの、全てが手探り状態で課題は山積みだった。

まずは会場を決めなくてはならなかった。中津川市の保古湖畔が候補に挙がり、市議会に使用許可を求めたが、学生運動真っ只中のご時世に全国から若者が大勢集まることに難色を示し、許可が下りなかった。

そこへ名乗り出たのが隣町、坂下町(後に中津川市に併合)であった。戦後に作られたダムの人造湖、椛の湖を観光地にするための足がかりとして、フォークジャンボリーを開催したいというのが狙いだ。

「自前でやろう」という言葉通り、地元が一体となってコンサートの準備は進められていく。湖畔の木を切り開いて広場を作ると、次は会場やトイレを設営しなければならない。こうして町の業者や若者たちの協力によって、なんとか問題を解決して開催までこぎつけた。